目次[目次を全て表示する]

【冬インターンは何月から?】冬インターンはいつから?

「冬インターンに参加したいけど、いつから準備すればいいんだろう?」と悩んでいませんか。

夏のインターンが終わり、少し落ち着いたこの時期は、実は冬インターンの準備を始める絶好のタイミングです。

冬インターンは主に12月〜2月にかけて開催されることが多く、特に年末年始を挟んだ1月前後にピークを迎えます。

期間としては1〜2週間程度の短期プログラムが中心ですが、中には1dayのものや、逆に1ヶ月近いものまで様々です。

募集の開始時期は秋口から本格化するため、「もう遅いかも…」と焦る必要はありません。

今からしっかり情報収集と対策を進めれば、十分間に合います。

この記事で、冬インターンのスケジュール感と準備のポイントを一緒に確認していきましょう。

【冬インターンは何月から?】そもそも冬インターンとは

冬インターンと聞いても、夏のインターンと何が違うのか、具体的なイメージが湧かない人もいるかもしれません。

冬インターンとは、主に大学3年生(修士1年生)の12月から2月頃にかけて実施される就業体験プログラムのことを指します。

夏に比べて開催期間が短く、1dayから長くても2週間程度が一般的です。

本選考が近づく時期に開催されるため、企業側も学生側も、より「本番」を意識した内容になるのが大きな特徴です。

夏インターンとの違いや、この時期ならではの特徴を正しく理解することで、参加すべき理由や動き出すべき最適なタイミングが見えてきます。

まずは基本を押さえて、効率的な就活準備をスタートさせましょう。

夏との違いは選考直結型が多いこと

夏インターンと冬インターンの最も大きな違いは、その「目的」にあります。

夏は、企業側も学生側も「業界理解」や「企業認知度の向上」を目的とした、広報的な意味合いが強いプログラムが多いです。

一方、冬インターンは本選考の開始が数ヶ月後に迫っているため、企業側が優秀な学生と早期に接点を持ち、本選考につなげることを強く意識しています。

そのため、プログラム内容も企業説明会のようなものではなく、より実践的なワークや課題解決型が増える傾向にあります。

インターン中や終了後の評価が高ければ、早期選考の案内が届いたり、本選考の一部が免除されたりするケースも少なくありません。

「選考直結型」のプログラムが多いという点は、冬インターンに臨む上で必ず押さえておくべき最大の特徴と言えるでしょう。

単なる職場体験ではなく、本選考の一部と捉えて真剣に取り組む姿勢が求められます。

冬インターンは本番前の最終確認

皆さんにとって、冬インターンは就職活動の方向性を定めるための「最終確認」の場となります。

夏インターンやそれまでの自己分析を通して、「自分はこの業界が向いているかもしれない」「こんな仕事に興味がある」といった、ある程度の方向性が見えてきている時期だと思います。

冬インターンは、その仮説が本当に正しいのか、実際に企業の雰囲気に触れたり、具体的な業務に近いワークを体験したりすることで確かめる絶好の機会です。

もし「思っていたのと違った」と感じれば、本格的なエントリーが始まる前に軌道修正することも可能です。

逆に、「この業界で働きたい」「この企業が第一志望だ」という確信を得られれば、その後のエントリーシート(ES)や面接での志望動機にも深みと具体性が増します。

本選考という「本番」を迎える前に、自分の軸を確定させるための重要なステップとして、冬インターンを戦略的に活用しましょう。

【冬インターンは何月から?】冬インターンに参加するメリット

- より実践的な内容を体験できる

- 選考直結・早期案内のチャンスになる

- 志望業界を確定するきっかけになる

「夏インターンにいくつか参加したから、冬はもういいかな…」と考えている人はいませんか?もしそうなら、少し待ってください。

冬インターンには、夏とは異なる明確な参加意義があります。

夏の経験がある人でも、冬インターンに参加する価値は非常に大きいのです。

例えば、夏は業界研究のために幅広く参加し、冬は志望企業に絞って選考対策として参加する、といったように目的意識を変えて臨むのもおすすめです。

本選考が目前に迫ったこの時期だからこそ得られる経験やチャンスが、冬インターンには詰まっています。

ここで得た学びや人脈が、春からの本選考を有利に進めるための大きな武器になります。

改めて、冬インターンに参加する具体的な意味を確認していきましょう。

より実践的な内容を体験できる

冬インターンに参加する大きなメリットの一つが、夏よりも実践的なプログラムを体験できる点です。

夏インターンが「会社の紹介」や「業界の概要理解」に重点を置いた座学中心の内容が多いのに対し、冬インターンでは、企業側も学生の能力や適性を見極めようとするため、より業務に近い内容が盛り込まれます。

例えば、実際の現場社員が直面している課題をテーマにしたグループワーク、新規事業の立案プレゼンテーション、特定の職種に特化した就業体験など、アウトプットを求められる場面が増えます。

これらの濃い経験を通して、自分がその仕事に向いているか、やりがいを感じるかを具体的に判断できますし、社員からのフィードバックを通じて自分の強みや弱みを客観的に知ることもできます。

これは、本選考の自己PRや面接対策に直結する、非常に価値のある経験となるはずです。

選考直結・早期案内のチャンスになる

先ほども触れましたが、冬インターンは本選考への登竜門となっているケースが非常に多いです。

企業はインターンでの学生の振る舞い、グループワークでの貢献度、課題への取り組み姿勢などを細かく評価しています。

インターン参加者の中で特に優秀だと判断された学生には、プログラム終了後、人事担当者から個別に連絡が来ることがあります。

その内容は、「早期選考(通常よりも早い時期に行われる選考)への案内」や、「本選考の一次面接免除」といった、就活を有利に進められる特典であることがほとんどです。

企業研究や業界研究のためという意識だけでなく、「これは選考の場でもある」という適度な緊張感を持って参加することが、チャンスを掴むためには不可欠です。

もちろん、結果を恐れすぎる必要はありませんが、自分の力を最大限発揮しようという積極的な姿勢で臨みましょう。

志望業界を確定するきっかけになる

3月からの本格的なエントリー開始を前に、自分の進むべき道を確定させる最後のチャンスが冬インターンです。

夏インターンやOB・OG訪問を通して、漠然と「この業界がいいな」と感じていても、まだ迷いが残っている人も多いでしょう。

冬インターンで、より深く企業の内部に入り込み、社員と近い距離で働く体験をすることで、その業界や企業の「リアル」な部分が見えてきます。

「社風が自分に合っている」「この仕事内容なら情熱を持って取り組めそうだ」というポジティブな確信が得られれば、それが強力な志望動機になります。

逆に、「華やかに見えたけれど、実際の業務は地味で自分には合わないかもしれない」と気づくこともあります。

どちらに転んでも、それは本選考前にミスマッチを防ぐための重要な「気づき」です。

本格的な就職活動が始まる直前に、自分の「軸」を再確認し、迷いを断ち切るために、冬インターンを活用しない手はありません。

【冬インターンは何月から?】申し込み時期はいつ?

冬インターンの開催時期は12月〜2月が中心ですが、エントリー(応募)の時期はそれよりも早く始まります。

「冬休みに入ってから考えよう」と思っていると、気づいた時にはほとんどの企業の募集が締め切られていた…という事態になりかねません。

募集の多くは10月から11月にかけて集中します。

特に人気の企業や選考直結型のプログラムは、募集開始から締切までが非常に短い傾向にあります。

夏のインターンに比べて募集枠が少ないことも多く、競争率が高くなりがちです。

冬インターンは「情報戦」であり「スピード勝負」であることを意識して、早め早めの行動を心がけることが成功のカギとなります。

具体的なスケジュール感を掴んで、チャンスを逃さないようにしましょう。

10月から続々スタートする企業が多い

冬インターンのエントリーは、早い企業では9月下旬から始まり、10月に入ると一斉に情報解禁・募集開始となるケースが非常に多いです。

大学の秋学期が始まったばかりで忙しい時期かもしれませんが、このタイミングでアンテナを張っておくことが重要です。

「まだ先のこと」と油断せず、10月に入ったら、まずは大手就活情報サイトをこまめにチェックする習慣をつけましょう。

また、すでに志望業界や気になる企業が定まっている人は、企業の採用ホームページや公式SNSを直接確認することも忘れないでください。

ナビサイトには掲載されていない、自社サイト限定のインターン情報が公開されている場合もあります。

特に、夏のインターン選考で落ちてしまった企業でも、冬に再度チャンスがあるかもしれません。

定期的な情報収集をスタートする目安として、「10月」をカレンダーにメモしておきましょう。

11月中旬には締切の企業も

10月に募集が開始されたインターンの多くは、11月中にエントリーの締切を迎えます。

特に、12月上旬から中旬にかけて(大学の冬休みが始まる前)に実施を予定している企業は、選考スケジュールも前倒しになるため、11月の上旬から中旬にはESの提出やWebテストの受験を締め切るケースが目立ちます。

例えば、「12月10日にインターン本番」だとすれば、企業は11月中に選考を終え、11月末までには参加者に合否を連絡する必要があります。

逆算すると、応募期間が11月10日頃まで、となるのは自然な流れです。

「11月になったらESを書き始めよう」という感覚では、人気企業のインターンには間に合わない可能性が高いのです。

10月中に応募先をリストアップし、11月上旬には提出できる状態を目指して、早めに行動することが何よりも大切です。

【冬インターンは何月から?】目的別に選ぶ冬インターン

- 企業研究

- スキルアップ

- 選考直結

冬インターンは、企業への理解を深めたい学生にとって大きなチャンスです。

実施時期は企業や目的によってさまざまで、主に12月から2月にかけて行われます。

たとえば、短期間で業界や仕事内容を体験できる1日・数日型は就業体験のきっかけづくりに、数週間にわたる長期型は実務スキルや社員との交流を通してより深い理解を得ることを目的としています。

自分の就活の段階や目的に合わせて参加時期を選ぶことが大切です。

企業研究

企業研究を目的としたインターンでは、企業の理念や価値観、実際の業務内容を深く理解することができます。

社員との座談会や職場見学を通して、会社の雰囲気や働く人の姿勢に触れられる点が魅力です。

自分が将来どのような環境で働きたいのかを考える良い機会になり、業界や職種への理解を深めることで、就職活動の方向性を明確にすることにもつながります。

例:アイリスオーヤマ、リクルートホールディングス

スキルアップ

スキルアップを目的としたインターンでは、業務体験やグループワーク、プログラミング講座など、実践的な学びの場が多く用意されています。

短期間でも集中して取り組むことで、自分の能力を試したり、新たなスキルを身につけたりすることができます。

特に専門知識やチームでの課題解決力を伸ばしたい学生にとって、自己成長を実感できる貴重な機会となります。

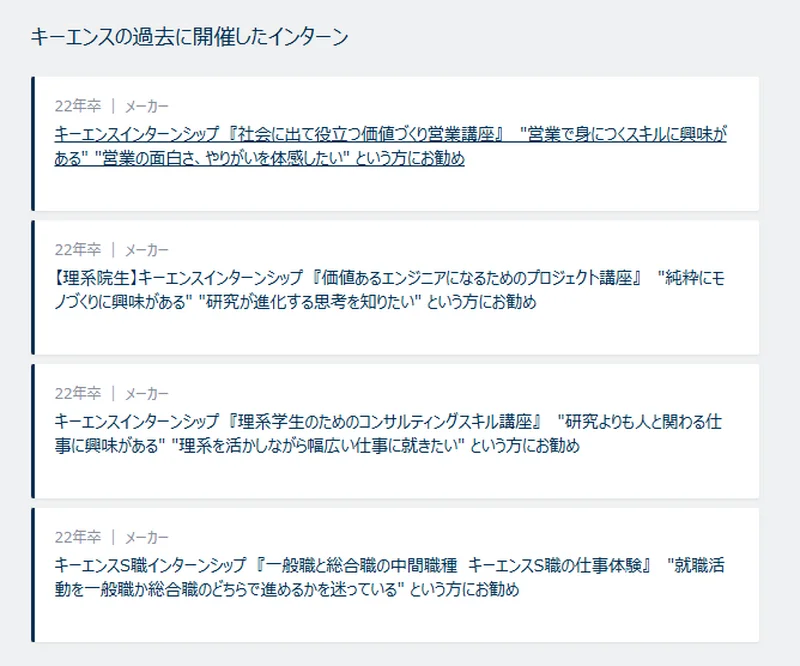

例:キーエンス、信越化学工業

選考直結

選考直結型のインターンは、早期内定につながる可能性がある実践的なプログラムです。

こちらのインターンでは、「採用活動への個人情報利用」という項目に「利用する」と明記がありました。

実際の業務を通して企業が学生の適性を見極めることが多く、エントリーシートの提出や一次面接が免除されるケースもあります。

企業側との距離が近くなるため、自分をアピールする絶好のチャンスです。

志望企業が明確な学生にとって、就活を一歩リードできる貴重な経験となります。

例:伊藤忠商事、三井物産、丸紅

【冬インターンは何月から?】人気企業の冬インターン時期まとめ

- 商社・メーカー

- IT・ベンチャー

- 金融・コンサル

冬インターンの募集時期や開催時期は、業界によっても傾向が異なります。

自分の興味のある業界がいつ頃動くのかを知っておくことは、効率的にスケジュールを組む上で非常に重要です。

例えば、金融業界とIT業界では、選考直結の度合いや開催時期のピークが異なるため、同じ準備の進め方では間に合わなくなる可能性があります。

もちろん、企業によって個別のスケジュールはありますが、大まかな「業界ごとのクセ」を知っておけば、情報収集の優先順位をつけやすくなります。

ここでは、特に就活生に人気のある主要な業界をピックアップし、それぞれの冬インターンの特徴的な時期や傾向を解説します。

自分の志望分野と照らし合わせながら、具体的な行動計画を立てる参考にしてください。

商社・メーカー

総合商社や大手メーカー(食品、化学、自動車など)の冬インターンは、比較的早い時期、特に12月から1月にかけて集中的に開催される傾向があります。

大学の冬休み期間中や、その前後に設定されることが多いです。

これらの業界は人気が高く、応募が殺到するため、選考プロセスにも時間がかかります。

そのため、エントリーの締切も早く設定されがちで、11月上旬から中旬までにはESの提出を求められるケースが一般的です。

商社やメーカーを志望している場合は、10月に入ったらすぐに情報収集を開始し、11月の初旬にはいつでも応募書類を提出できるように準備を整えておくのが理想的なスケジュール感です。

特に夏インターンに参加できなかった人は、冬が本選考前に企業との接点を持てる最後のチャンスとなる可能性が高いため、募集を見逃さないよう細心の注意を払いましょう。

IT・ベンチャー

IT業界やベンチャー企業は、他の業界に比べて冬インターンの開催時期がやや遅めの傾向があります。

ピークは1月から2月にかけてで、大学の期末試験が終わった後や、春休み期間中に設定されることも多いです。

通年採用を行っている企業も多く、インターンの開催回数が多いことや、プログラム内容が非常に実践的(例:ハッカソン、実際のサービス開発)であることが特徴です。

募集時期も比較的長く、12月や1月に入ってからでも応募可能な企業が見つかることもあります。

ただし、人気のIT企業やメガベンチャーは例外で、商社やメーカーと同様に早い時期に募集を締め切ることもあります。

柔軟なスケジュールが期待できる反面、エンジニア職など専門職のインターンは選考難易度が高いため、技術的な準備やポートフォリオの整備も並行して進める必要があります。

金融・コンサル

金融業界(銀行、証券、保険)やコンサルティングファームは、冬インターンを選考プロセスの一環として明確に位置づけている企業が非常に多い業界です。

開催時期は1月前後に集中することが多いですが、その選考は非常に早期から始まります。

夏インターンからの連続性が強いのも特徴で、夏に参加した学生が冬の選考で優遇されるケースも見られます。

冬インターンでの評価が良ければ、そのまま早期選考ルートに乗り、春先には内々定が出ることも珍しくありません。

本選考さながらの厳しい選考(難易度の高いWebテスト、グループディスカッション、ケース面接など)がインターン参加前に行われるため、他の業界以上に徹底した準備が求められます。

10月からの情報収集はもちろん、ESや面接対策も早期に完成させておく必要がある、最も準備が問われる業界と言えるでしょう。

【冬インターンは何月から?】エントリー前にやるべき3つの準備

- 自己分析を徹底する

- ESのテンプレを完成させる

- スケジュールの調整を早めに行う

冬インターンの募集は10月から本格化し、あっという間に締切が訪れます。

「あの企業のインターン、気づいたら終わってた…」と後悔しないためには、募集が始まる「前」にどれだけ準備できているかが勝負を分けます。

冬インターンはまさにスピード勝負です。

エントリーが始まってから自己分析やES作成に取り掛かるのでは、質の高い応募書類を準備する時間が足りません。

応募のチャンスを逃さず、自信を持って選考に臨むために、今すぐ取り組むべき準備が3つあります。

これらを今のうちに片付けておくだけで、10月以降の動き出しが格段にスムーズになります。

焦らず、一つずつ確実に進めていきましょう。

自己分析を徹底する

まずは、自己分析のアップデートを行いましょう。

夏インターンに参加した人は、その経験を振り返ることが重要です。

「どの業界のどんな仕事にワクワクしたか」「逆に、何に違和感を覚えたか」を具体的に言語化してみてください。

夏に得た「気づき」を反映させることで、自己分析はより深く、具体的になります。

まだインターンに参加していない人も、学生時代の経験(ガクチカ)を掘り下げ、「なぜその行動をしたのか」「何を学んだのか」を再確認しましょう。

冬インターンは、夏に比べて「なぜうちのインターンに参加したいのか」という志望動機を深く問われる傾向があります。

自分の強みや価値観、やりたいことが明確になっていないと、説得力のあるESや面接回答は作れません。

本選考でも必ず必要になる作業ですので、このタイミングで徹底的に自分と向き合っておくことが、結局は一番の近道になります。

ESのテンプレを完成させる

冬インターンの募集は短期間に集中するため、複数の企業に同時にエントリーすることになります。

その際、一社ごとにゼロからESを作成していると、時間がいくらあっても足りません。

そこでおすすめなのが、ESの「テンプレート(雛形)」をあらかじめ作成しておくことです。

具体的には、「自己PR」と「学生時代に最も力を入れたこと(ガクチカ)」の2つです。

これらは、どの企業のESでもほぼ間違いなく聞かれる質問項目です。

まずは、それぞれ400字程度の「核となる文章」をWordやGoogleドキュメントなどに作成し、保存しておきましょう。

実際にエントリーする際は、このテンプレートをベースにして、企業の求める人物像やインターンのプログラム内容に合わせて表現を少し修正したり、強調するエピソードを変えたりするだけで、効率的にESを提出できます。

この「叩き台」があるだけで、心理的な負担も時間的なコストも大幅に削減できるはずです。

スケジュールの調整を早めに行う

冬インターンの開催時期である12月〜2月は、大学生活においても非常に忙しい時期と重なります。

特に1月は期末試験やレポートの提出が集中し、2月には春休みが始まりますが、バイトのシフトを増やしたい人や、卒業旅行の計画を立てたい人もいるでしょう。

インターンの選考(面接やグループディスカッション)や本番の日程は、当然ながら企業側の都合で決まります。

「試験期間と重なって面接に行けない」「バイトのシフトが入っていてインターンに参加できない」となっては、せっかくのチャンスを棒に振ることになります。

あらかじめ自分の大学の試験日程や必須の予定をカレンダーに書き出し、インターンに参加可能な日程を確保しておくことが重要です。

バイト先にも、12月から2月は就活で忙しくなる可能性があると早めに伝えておくなど、周囲の理解を得ておくことも大切です。

【冬インターンは何月から?】今から冬インターンに間に合わせる方法

- ベンチャー企業・中小企業を狙う

- 1day・オンラインイベントも活用

- 春インターンの準備に切り替える

この記事を読んでいるのが11月以降で、「もう人気企業の募集は終わってるかも…」と焦っている人もいるかもしれません。

でも、諦めるのはまだ早いです。

確かに10月から動いている人に比べると選択肢は減るかもしれませんが、今からでも間に合う方法はあります。

大切なのは、出遅れたと焦って闇雲に行動するのではなく、残された時間でできる最善の策を冷静に考えることです。

大手企業や有名企業だけに目を向けるのではなく、視野を広げることで、あなたにとって価値のあるインターンシップに出会える可能性は十分にあります。

たとえ冬インターンに参加できなくても、その経験を次に活かす視点を持てば、何も無駄にはなりません。

今からできる具体的なアクションを見ていきましょう。

ベンチャー企業・中小企業を狙う

大手企業の募集が11月に集中する一方で、ベンチャー企業や中堅・中小企業(BtoB企業など)は、年明けの1月や2月にも募集を行っているケースが多くあります。

特に2月開催のプログラムは、12月や1月に入ってから募集を開始することも珍しくありません。

これらの企業は、大手企業の選考が一通り終わったタイミングで、まだ志望先を決めかねている優秀な学生と接点を持とうと考えています。

「大手志向だから」と最初から除外してしまうのは非常にもったいないです。

知名度は低くても、特定の分野で高い技術力を持っていたり、若いうちから裁量権を持って働けたりする優良企業はたくさんあります。

視野を広げてこうした企業群のインターンに参加してみることで、思わぬ「天職」に出会えるかもしれませんし、実践的な経験を積むことで本選考に向けた大きな自信にもつながります。

1day・オンラインイベントも活用

複数日間のインターンシップの募集が終わっていても、1dayのイベントやオンラインセミナーは、時期を問わず頻繁に開催されています。

1dayと聞くと「あまり意味がないのでは」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。

たった数時間でも、業界の最新動向を学んだり、企業の雰囲気を掴んだりするには十分です。

特にオンライン開催のものは、移動時間もかからず、大学の授業やバイトの合間にも気軽に参加できるのが大きなメリットです。

こうした短時間のイベントは、本選考に向けた企業説明会の役割を兼ねていることも多く、参加者限定の選考情報が提供されることもあります。

複数日間のインターンに比べて選考のハードルが低い場合も多いため、ESや面接の「練習」として活用するのも良いでしょう。

まずは参加できるものに積極的に参加し、情報収集のアンテナを張り続けることが大切です。

春インターンの準備に切り替える

もし、どうしても冬インターンのスケジュールが合わなかったり、応募したい企業が見つからなかったりした場合は、無理に焦る必要はありません。

その場合は、きっぱりと視線を「春インターン」や「本選考」に切り替えるのも賢明な判断です。

春休み期間中(2月下旬〜3月)にも、インターンシップを実施する企業は存在します。

また、3月1日からは本選考のエントリーが本格的にスタートします。

冬インターンの準備のために行っていた自己分析やESのブラッシュアップは、本選考の準備を前倒しで行っていたことと全く同じです。

その時間は決して無駄にはなりません。

冬インターンの情報収集を通して「この業界は11月には動かないとダメなんだ」と学んだ経験こそが財産です。

その気づきを活かして、本選考のスケジュール管理を徹底すれば、他の就活生よりも一歩リードできるはずです。

【冬インターンは何月から?】冬インターンの応募〜参加までの流れ

- 10〜11月 情報収集・応募

- 11〜12月 選考・連絡期間

- 12〜2月 インターン本番と振り返り

冬インターンにエントリーしようと決めたら、具体的なスケジュール感を把握しておくことが大切です。

「いつまでに何をすべきか」という全体の流れが見えていると、焦らず、計画的に準備を進めることができます。

冬インターンは応募から本番までの期間が比較的短いため、一つ一つのステップを確実にクリアしていく必要があります。

情報収集の開始から、ES提出、選考(Webテストや面接)、そしてインターン本番と、その後の振り返りまで。

ここでおおまかな時系列を整理しておくことで、自分が今どの段階にいるのか、次に何をすべきかが明確になります。

一般的な流れを頭に入れて、万全の体制で臨みましょう。

10〜11月 情報収集・応募

冬インターン準備のスタートは10月です。

この時期に、就活情報サイトや企業の採用ページを巡回し、どの企業がいつから募集を開始するのかをリストアップします。

募集が開始されたら、できるだけ早くエントリーシート(ES)を提出しましょう。

企業によっては、締切日を待たずに、ESが提出された順に選考(Webテストの案内など)を進める場合があります。

締切間際に慌てて提出すると、内容が不十分になったり、Webテストの準備が間に合わなかったりする可能性があります。

特にWebテストは、ESと同時に、あるいはES提出後すぐに受験を求められることが多いです。

ESの準備と並行して、SPIや玉手箱などの適性検査の対策もこの時期に必ず進めておきましょう。

11月中旬までには、主だった企業の応募を完了させるのが理想です。

11〜12月 選考・連絡期間

11月上旬から中旬にかけてESやWebテストの提出を終えると、次は選考プロセスに進みます。

書類選考を通過すると、グループディスカッション(GD)や面接(オンラインまたは対面)の案内が届きます。

これらの選考は11月下旬から12月上旬にかけて集中的に行われることが多いです。

大学の授業やゼミと日程が重なる可能性もあるため、スケジュール管理が非常に重要になります。

面接では、ESに書いた「自己PR」や「ガクチカ」に加えて、「なぜ冬インターンに参加したいのか」「夏ではなく、なぜ今なのか」といった、時期を意識した質問がされることもあります。

選考対策として、自己分析の深掘りと、その企業のインターンで何を学びたいのかを明確に言語化しておきましょう。

12月中旬頃までには合否の連絡が届き、参加が確定します。

12〜2月 インターン本番と振り返り

いよいよインターン本番です。

開催時期は企業によって異なり、12月の冬休み前から、1月、2月の春休み期間中まで幅広く設定されています。

参加する際は、単に「参加すること」をゴールにせず、必ず目的意識を持って臨みましょう。

「社員の働き方を観察する」「グループワークで必ず一度は発言する」など、小さな目標で構いません。

インターン終了後は、必ず「振り返り」の時間を取ってください。

プログラムで何を感じたか、社員からのフィードバックで何を学んだか、自分に足りないと感じたものは何かを、熱が冷めないうちにメモに残しておきます。

この生きた「一次情報」こそが、春からの本選考で書く志望動機や自己PRを、誰にも真似できないオリジナルのものにするための最強の材料となります。

参加して終わり、にしないことが最も重要です。

【冬インターンは何月から?】学年別対策方法

- 1~2年生がとるべき行動

- 3年生がとるべき行動

- 4年生がとるべき行動

冬インターンは就活の早期化に伴い、学年によって取り組むべき内容が変わってきます。

1〜2年生は業界研究を進める時期として、社会の仕組みを知る体験の場に。

3年生は本番を意識し、選考直結型プログラムへの参加で結果に繋げる段階です。

そして4年生は、方向転換や再チャレンジの機会として活用できます。

それぞれの学年に合った目標を持ち、目的意識を明確にして挑むことで、冬インターンを最大限に活かすことができます。

1~2年生がとるべき行動

1〜2年生にとって冬インターンは、社会や業界を知るための貴重な期間です。

まだ就活が本格化していない時期だからこそ、興味のある分野や仕事の流れを理解し、自分の関心を整理するチャンスになります。

短期のインターンやオンラインイベントを通じて、さまざまな業種に触れておくことで、将来の選択肢を広げられます。

また、早めに企業の雰囲気や働く人の価値観を知ることで、自分に合う業界を見つけやすくなります。

焦る必要はありませんが、まず体験してみる姿勢が、後の就活で大きなアドバンテージになります。

3年生がとるべき行動

3年生の冬インターンは、まさに就活本番を見据えた重要な時期です。

多くの企業がこの時期に選考直結型のプログラムを実施しており、参加が内定や早期選考に繋がるケースも少なくありません。

そのため、志望業界を明確にしたうえで、企業ごとの特徴を深く理解しておくことが大切です。

また、エントリーシートや面接の準備もこの段階で整えておきましょう。

実際の現場で自分の強みを発揮できるか試す良い機会でもあります。

ここでの行動や経験が、そのまま春以降の結果に直結する時期といえます。

4年生がとるべき行動

4年生にとっても冬インターンは大いに価値があります。

すでに就職活動を終えた人の中にも、納得できる進路を見つけられなかったり、方向転換を考えていたりする人がいます。

そんな人にとって冬インターンは、再スタートやキャリアの見直しを図る絶好のチャンスです。

社会人になる前に現場を再確認することで、進むべき方向を明確にできます。

また、卒業後の進路に悩む人や既卒の人にも開かれたプログラムが増えており、行動次第では新しい可能性が広がります。

諦めず、最後までチャンスを掴みにいく姿勢が大切です。

【冬インターンは何月から?】企業が冬インターンで見ているポイント

- スキルより大事な行動

- 当日の服装

- 気を付けるべき発言

冬インターンは、企業が学生を深く理解する大切な機会でもあります。

採用担当者はスキルや実績だけでなく、どんな行動を取るか、どんな姿勢で学ぶかといった人柄や成長意欲を重視しています。

限られた時間の中で、主体的に取り組む姿勢やチームで協力できる姿を見せることが大切です。

服装や言葉遣いなどの基本的なマナーも印象を左右する要素。

企業が見ているポイントを意識すれば、インターンの経験をより良い評価につなげることができます。

スキルより大事な行動

冬インターンで最も重視されるのは、実はスキルそのものよりも行動力と姿勢です。

多くの学生が同じような知識や経験を持つ中で、企業が見たいのは“成長しようとする意欲”や“周囲と協力して課題に取り組む姿勢”。

わからないことをそのままにせず質問する、課題に対して自分なりの意見を持って臨むなど、小さな行動が評価につながります。

完璧を目指すよりも、前向きな姿勢を見せることが大切です。

インターン中の一つひとつの行動が、あなたの印象を形づくる要素になります。

当日の服装

冬インターン当日の服装は、清潔感と場に合った装いが何より大切です。

服装指定がある場合は必ず従い、特に指定がない場合はスーツが無難です。

オンラインの場合でも、上半身だけでもきちんとした格好を心がけましょう。

また、髪型や靴、カバンなど細かな部分も意外と見られています。

華美すぎず、シンプルで誠実な印象を与えることがポイントです。

服装は個性を出す場ではなく、第一印象を整えるためのマナー。

自信を持って臨むためにも、前日に一度全身を確認しておくと安心です。

気を付けるべき発言

発言は、インターン中の印象を大きく左右する重要なポイントです。

特に敬語や挨拶の使い方には注意が必要で、何気ない一言が印象を変えることもあります。

例えば、「勉強になりました」や「ありがとうございます」といった感謝の言葉をしっかり伝えるだけで、好印象を与えることができます。

一方で、他人を否定する発言や、無関心な態度は避けましょう。

グループワークでは自分の意見を伝えることも大切ですが、相手の意見を尊重する姿勢も同じくらい大事です。

言葉遣いとコミュニケーション力が、信頼を築くカギになります。

【冬インターンは何月から?】冬インターンに関するよくある質問

- 冬インターンから就活を始めるのは遅い?

- 冬インターンは何社参加すべき?

- 夏インターンのESは使える?

冬インターンは12月から2月にかけて多くの企業で実施されます。

就活が本格化する前に、実際の仕事を体験できる貴重なチャンスですが、準備が間に合うか、何をすればいいのかと不安に感じる人も多いでしょう。

そんなときは、まず気になる企業をいくつかチェックして、応募時期や内容を確認するところから始めるのがおすすめです。

短期の1day型やオンライン開催も多く、気軽に参加できるものもあります。

焦らず、自分のペースで少しずつ動くことが大切です。

冬インターンから就活を始めるのは遅い?

冬から就活を始めるのは決して遅くありません。

多くの学生が夏インターンを経て、冬に本格的に動き出します。

企業側もこの時期に就活への意欲が高まる学生を多く受け入れており、実際の選考に直結することもあります。

夏に参加できなかった人にとっても、冬は気持ちを切り替えてスタートを切るちょうどいいタイミングです。

焦らず、まずは自分の興味のある業界や職種を整理して、体験を通して理解を深めていくことが大切です。

冬インターンは何社参加すべき?

冬インターンには、できれば5社程度の参加を目指すのが理想です。

複数の企業を経験することで、業界や職場の雰囲気、求められるスキルの違いを比較しやすくなります。

短期の1dayインターンを上手に組み合わせれば、効率的にさまざまな企業を見て回ることも可能です。

数をこなすことが目的ではなく、自分に合う企業を見つけることを意識して参加しましょう。

夏インターンのESは使える?

夏インターンで提出したエントリーシートは、冬インターンにも使いまわすことが可能です。

ただし、企業や時期によって求められる内容が微妙に異なるため、コピーしてそのまま出すのは危険です。

志望動機や自己PRの内容が今の自分の考えと矛盾していないか、しっかり確認して書き直すようにしましょう。

過去の経験を活かしつつ、成長した部分を自然にアピールできるとより好印象です。

【冬インターンは何月から?】まとめ

ここまで、冬インターンの開催時期やエントリー時期、参加する意義について詳しく解説してきました。

冬インターンの開催は12月〜2月がピークですが、勝負は10月〜11月の応募時期から始まっています。

夏インターンに参加してある程度満足している人も、ここで「もう一歩」踏み出すかどうかが、春からの本選考の流れを大きく左右します。

冬インターンは、夏よりも実践的で選考に直結する重要な機会です。

「気づいた時にはもう遅かった」と後悔しないためにも、この記事を読んだ今この瞬間から、情報収集と準備をスタートさせましょう。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

【最新日程一覧】._720x550.webp)