目次[目次を全て表示する]

【9月から就活】大学3年の9月から就活は遅い?

「サマーインターンにも参加していないし、周りの友達はもっと早くから動いている…。

大学3年の9月から就活を始めるなんて、もう手遅れなのかな?」夏休みが終わり、後期の授業が始まるこの時期、そんな焦りや不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

周りの学生がインターンの話で盛り上がっているのを聞くと、自分だけが取り残されているような気持ちになりますよね。

しかし、結論から言うと、大学3年の9月から就活を始めても決して遅くはありません。

むしろ、ここからの行動次第で、いくらでも巻き返すことが可能です。

サマーインターンはあくまで就職活動の早期段階における一つのイベントに過ぎず、参加の有無が内定に直結するわけではないのです。

大切なのは、「遅いかもしれない」と立ち止まってしまうことではなく、「ここからどう動くか」を考え、すぐに行動に移すことです。

9月の一般的な大学3年の就活状況

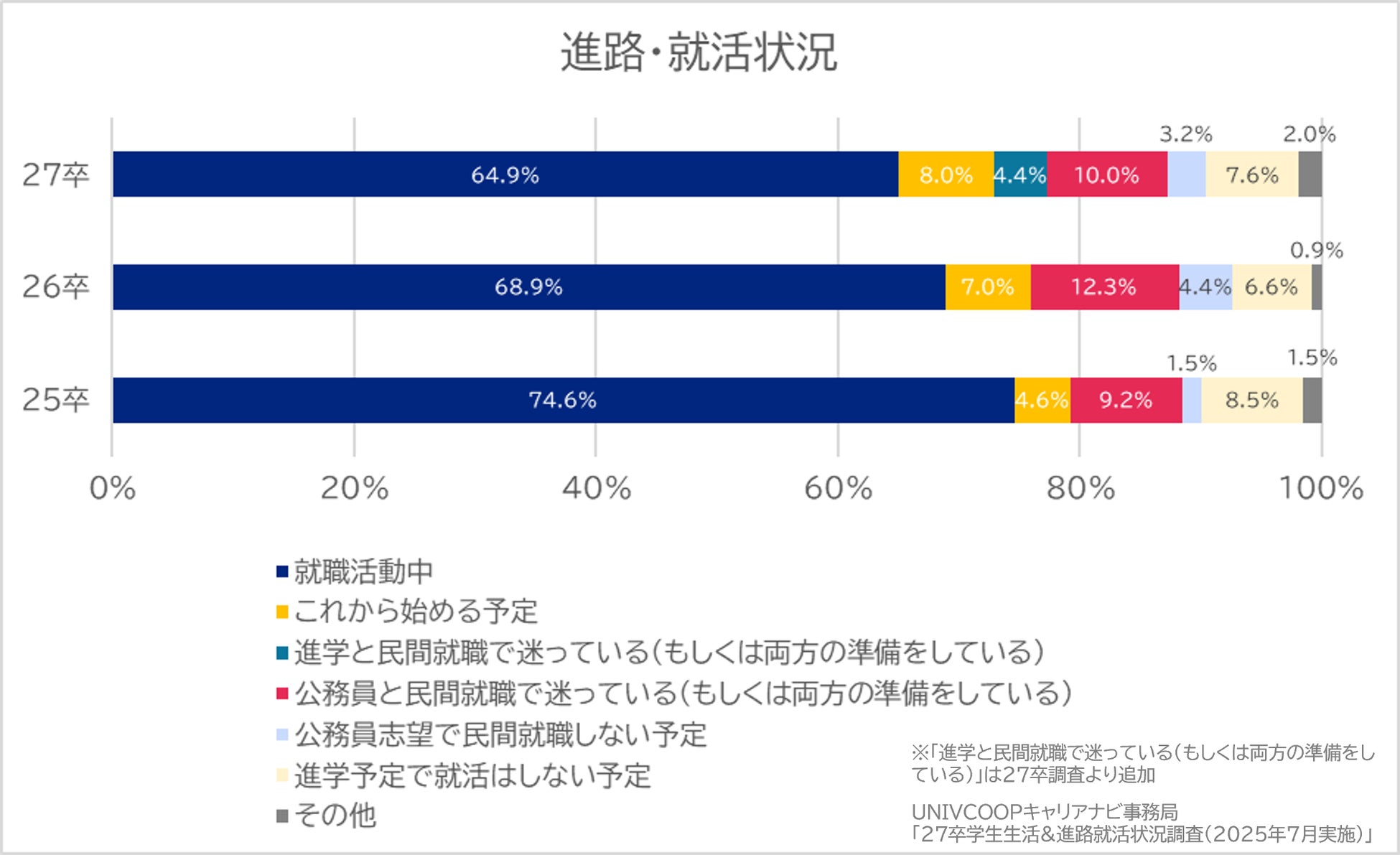

株式会社キャンパスサポート(本社:東京都新宿区、代表取締役:松本純)による「UNIVCOOPキャリアナビ事務局 27卒学生生活&進路・就活状況調査(2025年7月実施)」によると、早期化の中でも「これから始める予定」が微増していることがわかりました。

これに対してキャンパスサポートは「就活の早期化が進む中でも、様子見や自分のペースで動こうとしている層が一定数いることがうかがえる」としています。

9月から就活を始めようと考えている方は、他にも自分のペースで着実に就活を進めようとしている人がいるのだということを知って、安心して就活準備を始められるのではないでしょうか。

同調査では、安定性を重視する傾向から、大手・有名企業やそのグループ会社を志望する学生が多い一方で、「企業規模や知名度にかかわらず、自分に合うと感じる企業に就職したい」と考える学生も約25%存在していることもわかりました。

このことからも、近年の就活トレンドは「自分らしさ」にあるのではないかとも読み取れますね。

【9月から就活】大学3年の9月にある就活イベント

大学3年の9月は、多くの就活生にとって一つの転換期となります。

サマーインターンシップが一段落し、就職活動が新たなフェーズへと移行するからです。

この時期には、単に「就活を始めよう」と意識するだけでなく、具体的にどのようなイベントが開催されるのかを正確に把握し、計画的に行動を起こすことが求められます。

情報収集のアンテナを高く張り、積極的に動くことで、他の就活生に差をつける大きなチャンスが眠っています。

具体的には、「秋冬インターンシップ」のエントリーが本格的に始まり、一部の企業では「早期選考」もスタートします。

これらのイベントは、夏までの活動で出遅れたと感じている学生にとっては絶好の巻き返しの機会であり、順調に準備を進めてきた学生にとっては、さらにリードを広げるチャンスとなります。

この9月というタイミングをいかに有効活用できるかが、今後の就職活動全体の流れを大きく左右するといっても過言ではありません。

ここでは、9月に待ち受ける主要な就活イベントと、その攻略法について詳しく見ていきましょう。

秋冬インターンのエントリー開始

9月に入ると、多くの企業で秋冬インターンシップのエントリーが開始されます。

サマーインターンと比べて、秋冬インターンはより本選考を意識した実践的なプログラムが多く、参加が内定に直結する可能性も高まる傾向にあります。

そのため、夏に参加できなかった学生はもちろん、夏に参加した学生にとっても非常に重要な機会となります。

狙い目としては、まず自分の志望業界や興味のある企業のインターンシップを確実にチェックしましょう。

特に、本選考への優遇措置を公言している企業のインターンは、積極的に参加を検討すべきです。

一方で、あえてこれまで見てこなかった業界や、知名度は高くないものの独自の強みを持つBtoBの優良企業に目を向けるのも一つの戦略です。

視野を広げることで、思わぬ優良企業との出会いや、自身の新たな可能性の発見につながるかもしれません。

大切なのは、ただ漠然と参加するのではなく、「このインターンで何を学びたいのか」「どんなスキルを試したいのか」という目的意識を持つことです。

その目的を明確にした上でエントリーシートを作成すれば、通過率も格段に上がるでしょう。

早期選考のエントリー開始

9月は、外資系企業やメガベンチャー、一部の日系大手企業などで「早期選考」のエントリーが始まる時期でもあります。

早期選考とは、一般的な選考スケジュールよりも早い段階で内定が出る選考プロセスのことです。

この早期選考に乗り、早い段階で内定を確保できれば、精神的な余裕を持ってその後の就職活動に臨めるという大きなメリットがあります。

狙い目としては、自分の準備が比較的整っている業界や、チャレンジしてみたい成長企業が挙げられます。

特に、自己分析や業界研究がある程度進んでおり、自分の強みを明確にアピールできる状態であれば、積極的にエントリーしてみる価値は十分にあります。

一方で、早期選考は準備の早い学生がライバルになるため、選考レベルが高い傾向にあることも事実です。

しかし、たとえ選考に通過できなかったとしても、本命企業の選考が本格化する前に、面接やグループディスカッションといった本番の雰囲気を経験できるというだけでも大きな収穫です。

この経験を次に活かすという視点で、臆することなく挑戦してみましょう。

【9月から就活】大学3年の9月からやっておくべき就活対策8選

「9月から就活を始めても遅くない」と言われても、具体的に何から手をつければ良いのか分からず、途方に暮れてしまう方もいるかもしれません。

ここからは、大学3年の9月から就活を成功させるために、具体的に取り組むべき8つの対策を詳しく解説していきます。

これらの対策は、どれか一つだけやれば良いというものではなく、それぞれが密接に関連し合っています。

例えば、自己分析ができていなければ質の高いエントリーシートは書けませんし、企業研究が浅ければ面接で説得力のある志望動機は語れません。

この9月という時期に、これらの基礎となる対策をいかに丁寧に行えるかが、今後の就活をスムーズに進める上での鍵となります。

周りがまだ本格的に動き出していない今だからこそ、スタートダッシュを切るチャンスです。

一つひとつの対策を着実にこなし、ライバルと差をつけるための土台をしっかりと築き上げていきましょう。

自己分析をして就活の軸を作る

就職活動の全ての土台となるのが「自己分析」です。

これをおろそかにすると、企業選びの基準が曖昧になったり、面接で一貫性のない回答をしてしまったりと、後々必ず苦労することになります。

自己分析の目的は、自分の強みや弱み、価値観を深く理解し、「就活の軸」を明確にすることです。

具体的なやり方としては、まず「自分史」の作成がおすすめです。

過去の経験を小学校時代から遡って書き出し、楽しかったこと、辛かったこと、頑張ったことなどを振り返ります。

その上で、それぞれの出来事に対して「なぜそう感じたのか」「なぜその行動をとったのか」を何度も自問自答し、深掘りしていきましょう。

自分の行動原理やモチベーションの源泉を言語化することが重要です。

また、友人や家族に自分の長所や短所を聞く「他己分析」も、客観的な視点を得るために非常に有効です。

これらの分析結果をノートやデジタルツールにまとめておくことで、エントリーシートの作成や面接の際に、自分だけのオリジナルなエピソードとして自信を持って話せるようになります。

業界研究・企業研究を徹底的に行う

自己分析で自分の「軸」が見えてきたら、次は社会に目を向け、「業界研究・企業研究」を行います。

このステップの目的は、世の中にどのような仕事があるのかを知り、自分の軸と合致する企業を見つけ出すことです。

やみくもにエントリーするのではなく、しっかりと研究を行うことで、入社後のミスマッチを防ぎ、説得力のある志望動機を作成できます。

具体的なやり方としては、まず『業界地図』などの書籍を使い、様々な業界の全体像やビジネスモデルを把握することから始めましょう。

興味を持った業界が見つかったら、次はその業界に属する個別の企業について調べていきます。

企業の公式ウェブサイトや採用ページはもちろん、投資家向けのIR情報(決算説明資料など)にも目を通すと、企業の強みや今後の戦略といった、より深い情報を得ることができます。

さらに、同業他社と比較し、「なぜこの企業でなければならないのか」を自分の言葉で説明できるようにすることが、質の高い企業研究のゴールです。

この作業を通じて、志望動機に圧倒的な具体性と熱意を持たせることができます。

インターン説明会や企業説明会に積極的に参加する

業界研究や企業研究を進める上で、ウェブサイトや書籍だけでは得られない「生の情報」に触れることは非常に重要です。

その絶好の機会が、企業が開催するインターンシップ説明会や企業説明会です。

これらのイベントに参加する最大のメリットは、実際にその企業で働く社員の方々の雰囲気や、仕事に対する価値観を肌で感じられる点にあります。

具体的な参加方法としては、オンライン形式と対面形式があります。

オンラインは手軽に参加できるのが魅力ですが、可能であれば一度は対面の説明会に足を運び、オフィスの雰囲気や社員同士のやり取りを直接見ることをお勧めします。

ただ参加するだけで終わらせないためには、事前にその企業の事業内容や最近のニュースなどを調べ、質問を3つ以上用意しておくなど、目的意識を持って臨むことが大切です。

説明会で聞いた内容や感じたことをメモしておき、自身の企業研究ノートに追記していくことで、情報が一元化され、後の選考対策にスムーズに活かすことができます。

ESの想定回答を準備しておく

エントリーシート(ES)は、多くの企業選考における最初の関門であり、その後の面接のベースとなる重要な書類です。

本格的なエントリーシーズンが始まる前に、頻出質問の回答を準備しておくことで、いざという時に慌てず、質の高いESを提出することができます。

特に、「学生時代に最も力を入れたこと(ガクチカ)」「自己PR」「志望動機」の3つは、ほとんどの企業で問われるため、必ず準備しておきましょう。

回答を作成する際は、「結論(Conclusion)→理由(Reason)→具体例(Example)→結論(Conclusion)」の順で構成するPREP法を意識すると、論理的で分かりやすい文章になります。

自己分析で見つけた自分の強みや価値観と、企業研究で明らかになった企業の求める人物像を結びつけ、一貫したストーリーを描くことが重要です。

ただ書き上げるだけでなく、大学のキャリアセンターの職員や、就活を終えた先輩、信頼できる友人など、第三者に読んでもらってフィードバックをもらうことを強くお勧めします。

客観的な意見を取り入れることで、独りよがりではない、伝わる文章へと磨き上げることができます。

Webテストの対策をする

多くの企業がエントリーシートと同時に、あるいはその前段階で導入しているのがWebテストです。

ここで一定の点数を取れないと、面接に進むことすらできないため、対策は必須と言えます。

WebテストにはSPIや玉手箱、GAB、TG-WEBなど様々な種類がありますが、まずは最も多くの企業で採用されているSPIの対策から始めるのが効率的です。

具体的な対策方法としては、市販の対策本を1冊購入し、それを最低でも3周は繰り返し解くことが王道です。

複数の参考書に手を出すよりも、1冊を完璧に仕上げる方が、問題のパターンや解法の定着につながります。

最初は時間を気にせず解き、2周目以降は制限時間を意識してスピードアップを図りましょう。

問題を解いていく中で、自分がどの分野(言語、非言語、性格)を苦手としているのかを正確に把握し、その分野を重点的に復習することが、スコアアップの鍵となります。

通学中の電車の中や授業の合間など、隙間時間を有効活用してコツコツと対策を進めていきましょう。

秋冬インターンシップにエントリーする

自己分析や業界研究、ESの準備がある程度進んだら、いよいよ実践の場である秋冬インターンシップにエントリーしていきましょう。

サマーインターンに参加できなかった学生にとっては、ここが企業との最初の接点を作る重要なチャンスとなります。

まずは就活情報サイトや企業の採用ホームページをこまめにチェックし、どのような企業がインターンを募集しているのか、網羅的に情報収集を行いましょう。

興味のある企業を見つけたら、ためらうことなく積極的にエントリーしてください。

サマーインターンに乗り遅れたという気持ちがあるならば、その分、秋冬では他の人よりも多くの企業に挑戦するくらいの気概を持つことが大切です。

エントリーシートの提出やWebテストの受検など、インターン選考のプロセスは本選考とほぼ同じです。

一つひとつの選考を「本選考の練習」と捉え、真剣に取り組むことで、選考慣れするだけでなく、たとえ不合格だったとしても、自分の課題を発見し、次に活かすことができます。

この経験の積み重ねが、後の本選考で大きな力となります。

早期選考にエントリーする

秋冬インターンと並行して、外資系企業やベンチャー企業などが実施する早期選考にも積極的に目を向けていきましょう。

早期選考の情報を得るには、一般的な就活サイトだけでなく、企業から直接オファーが届く逆求人サイトに登録したり、大学のOB/OG訪問を通じて情報を集めたり、就活エージェントを活用したりする方法が有効です。

これらの選考は、通常の選考ルートとは異なるケースも多いため、情報感度を高く保つことが重要になります。

ある程度自己分析や企業研究が進み、自分の実力を試してみたいと思える企業があれば、積極的にチャレンジすることをお勧めします。

早期選考のメリットは、早い時期に内定を得られる可能性があることだけではありません。

本命企業の選考が始まる前に、ハイレベルな学生たちの中で面接やグループディスカッションを経験できる点は、何物にも代えがたい財産となります。

内定獲得を第一目標にしつつも、「実践経験を積む場」として活用する視点を持つことで、より多くの学びを得ることができるでしょう。

実践的な面接対策を行う

就職活動の最終関門である面接は、知識だけでなく、コミュニケーション能力や対応力が問われる場です。

エントリーシートやWebテストの対策と並行して、早期から実践的な対策を始めることが内定への近道となります。

最も効果的な対策は、模擬面接です。

大学のキャリアセンターが実施している模擬面接サービスを積極的に活用しましょう。

経験豊富なキャリアカウンセラーから、話し方や表情、回答内容について客観的なフィードバックをもらえるため、自分では気づきにくい癖や改善点を把握できます。

友人同士で面接官役と学生役を交代しながら練習するのも良い方法です。

エントリーシートに書いた内容を、ただ暗記して話すのではなく、自分の言葉で、熱意と自信を持って伝えられるようになるまで繰り返し練習することが重要です。

さらに、面接の最後に必ず設けられる「逆質問」の時間を有効活用できるよう、事前に企業について深く調べ、鋭い質問をいくつか準備しておくことも、志望度の高さを示す上で非常に効果的です。

【9月から就活】大学3年の9月からの就活スケジュール

「9月からやるべきことは分かったけれど、具体的に1ヶ月をどう使えばいいの?」と、具体的なスケジュールのイメージが湧かない方もいるでしょう。

就職活動は長期戦であり、計画性のないまま手当たり次第に行動しても、なかなか成果には結びつきません。

そこで、このセクションでは、実際に9月から本格的に就活を始めた先輩が、どのように1ヶ月を過ごしたのか、具体的なスケジュール例をご紹介します。

もちろん、これはあくまで一つのモデルケースであり、あなたの学業やアルバEイトの状況、興味のある業界によって最適なスケジュールは異なります。

大切なのは、この例を参考にしながら、自分自身のオリジナルな行動計画を立ててみることです。

いつまでに何を終わらせるのかという目標を設定することで、日々の行動が明確になり、モチベーションを維持しやすくなります。

先輩のリアルな動き方を知ることで、9月からの就活をより具体的にイメージし、今日からの一歩を踏み出しましょう。

先輩の実際の9月就活スケジュール

ここで紹介するのは、サマーインターンには参加せず、9月から本格的に就活をスタートさせた、部活動に所属していたH先輩の実際のスケジュールです。

見ていくと、土日は部活動に時間を使いつつ、平日のバイトと部活の合間を利用してさまざまな業界のインターンと面接をこなしていることがわかります。

また、よく見ると全く予定を入れていない日もあり、しっかりと休日も作っていることがわかります。

自分のモチベーションを維持するためにも、適度に休憩をとりつつ、少しづつでも日々就活を進めていくことが大切であるとわかります。

【9月から就活】9月からの就活で気をつけるべきポイント

9月から就職活動を本格化させるにあたり、ただ闇雲に行動するだけでは非効率です。

この時期の就活を成功させるためには、いくつか意識しておくべき重要な心構え、つまり注意点が存在します。

サマーインターンに参加した学生に追いつこうと、焦る気持ちが生まれるのは自然なことです。

しかし、その焦りが視野を狭めたり、誤った判断を招いたりする危険性もはらんでいます。

大切なのは、冷静に全体像を把握し、戦略的に動くことです。

この時期にありがちな失敗パターンを事前に知っておくことで、無駄な回り道を避け、より効率的に就活を進めることができます。

周りの状況に一喜一憂するのではなく、自分自身のペースを確立し、長期的な視点を持って取り組む姿勢が求められます。

ここで紹介するポイントを押さえることで、精神的な安定を保ちながら、着実に内定へと近づいていくことができるでしょう。

業界や職種にこだわりすぎない ポイントとなる理由を解説

9月の就活開始段階で、「絶対にこの業界がいい」「この職種にしか就きたくない」と選択肢を過度に絞り込んでしまうのは非常に危険です。

その最大の理由は、現時点でのあなたの知識やイメージは、まだ限定的である可能性が高いからです。

世の中には、あなたの知らない優良企業や、想像もしていなかった面白い仕事が数多く存在します。

最初から視野を狭めてしまうと、そうした素晴らしい出会いの機会を自ら手放してしまうことになります。

就職活動を進め、様々な企業の説明会に参加したり、社会人の話を聞いたりする中で、興味や関心は変化していくものです。

最初は「食わず嫌い」をせず、少しでも興味を持った業界や企業の説明会には積極的に参加してみることをお勧めします。

その経験を通じて、当初は全く考えていなかった業界が、実は自分の就活の軸と非常にマッチしていた、という発見も少なくありません。

幅広い選択肢の中から、最終的に最も納得できる一社を選ぶためにも、初期段階では柔軟な姿勢を忘れないでください。

インターンや早期選考には積極的に参加する ポイントとなる理由を解説

「まだ準備が万全ではないから…」と、インターンシップや早期選考への参加をためらってしまう学生がいますが、これは非常にもったいない考え方です。

むしろ、準備が不十分だと感じているからこそ、積極的に参加すべきなのです。

その理由は、これらの選考が、本番さながらの雰囲気を経験できる絶好の機会だからです。

本命企業の選考が始まる前に、エントリーシートの提出、Webテスト、グループディスカッション、面接といった一連の流れを実際に体験しておくことで、選考慣れすることができます。

たとえ選考に落ちてしまったとしても、「なぜ落ちたのか」「何が足りなかったのか」を分析し、改善することで、次の選考での成功確率は格段に上がります。

企業との接点を一つでも多く持つことで、人事担当者に自分の顔と名前を覚えてもらう機会が増え、後の選考で有利に働く可能性もゼロではありません。

失敗を恐れずに、まずは挑戦してみるというチャレンジ精神が、9月からの就活を成功に導く重要な鍵となります。

焦って内定獲得を狙わない ポイントとなる理由を解説

9月から就活を始めると、周囲の友人やSNSなどで「早期内定」という言葉を目にする機会が増え、焦りを感じるかもしれません。

しかし、ここで絶対に忘れてはならないのが、「焦って内定獲得を狙わない」という姿勢です。

その理由は、焦りから生じる妥協が、将来のあなたを後悔させる最も大きな原因となるからです。

「どこでもいいから早く内定が欲しい」という気持ちで就活を進めてしまうと、自分の価値観や就活の軸と合わない企業に、つい入社を決めてしまいがちです。

就職活動の本当のゴールは、単に内定を早く獲得することではありません。

あなた自身が心から納得し、入社後もいきいきと働き続けられる会社と出会うことです。

そのためには、時に勇気を持って内定を辞退し、自分の理想を追求し続ける強さも必要になります。

周りの進捗状況は気にせず、常に「自分にとってのベストは何か」を問い続け、自分のペースを守り抜くこと。

この冷静な視点が、最終的に満足のいく就職活動につながるのです。

【9月から就活】9月以降の就活のポイント

9月に無事スタートダッシュを切れたとしても、就職活動はまだまだ続きます。

10月、11月、12月と、月日が経つにつれて就活のフェーズは変化し、その時々でやるべきことや、意識すべきポイントも変わってきます。

長期戦である就職活動を乗り切るためには、常に一歩先を見据え、計画的に行動していくことが不可欠です。

このセクションでは、9月以降の各月において、どのような動き方をすれば良いのか、具体的なポイントを解説していきます。

カレンダーを意識し、時期ごとのトレンドを把握しておくことで、ライバルに後れを取ることなく、常に最適なアクションを取り続けることができます。

目前のタスクに追われるだけでなく、数ヶ月後の自分を想像しながら戦略を立てることで、より有利に就職活動を進めることができるでしょう。

ここからの数ヶ月間の過ごし方が、あなたの就活の成否を大きく左右します。

10月からの就活のポイント やるべきことを解説

10月は、秋冬インターンシップの選考が本格化する時期です。

エントリーシートの提出や面接に追われる一方で、一部の企業ではインターンシップ自体も開催され始めます。

この時期にやるべき最も重要なことは、インターン選考への対策と、実際に参加したインターンでの学びを両立させることです。

選考では、9月までに準備してきた自己分析や企業研究の成果を存分に発揮しましょう。

そして、インターンに参加できた際には、社員の方との交流や課題への取り組みを通じて、その企業の働きがいやカルチャーを肌で感じ取り、その学びを言語化して記録しておくことが大切です。

OB/OG訪問を本格的にスタートさせるのにも最適な時期です。

企業のウェブサイトだけではわからないリアルな情報を収集し、志望動機をさらに深めていきましょう。

自己分析や企業研究も一度で終わりとせず、これらの新しい経験を通じて得た気づきを元に、常に見直し、ブラッシュアップしていく姿勢が求められます。

11月からの就活のポイント やるべきことを解説

11月になると、多くの学生が秋冬インターンシップに参加し、企業理解を深めている段階に入ります。

同時に、早期選考を実施する企業の数もさらに増え、選考活動がより活発化してくる時期です。

この時期にやるべきことは、まず参加したインターンシップでの経験を、自分の言葉でエントリーシートや面接で語れるように整理しておくことです。

「その経験から何を学び、自分のどのような強みが発揮され、今後どのように活かしていきたいか」というストーリーを組み立てましょう。

複数の企業の選考が同時並行で進む可能性が高まるため、手帳やカレンダーアプリなどを活用し、エントリーの締め切りや面接の日程といったスケジュール管理を徹底することが不可欠になります。

この時期に早期選考で内定を得られた場合、それは大きな精神的な「お守り」になりますが、そこで満足せず、より志望度の高い本命企業の選考に向けて、気を緩めずに準備を続ける冷静さも重要です。

12月からの就活のポイント やるべきことを解説

12月は、年内最後の追い込みをかけるべき重要な月です。

多くの企業で本選考に向けた動きが水面下で加速し、翌年3月の広報解禁、6月の選考解禁という建前とは裏腹に、実質的な選考プロセスが進んでいきます。

この時期にやるべきこととして最も重要なのは、本選考で提出するエントリーシートの準備を本格化させることです。

これまでのインターン選考やOB/OG訪問などで得た情報を総動員し、各企業に合わせた志望動機や自己PRを練り上げていきましょう。

キャリアセンターなどで添削を繰り返し、完成度を高めておくことが理想です。

また、この12月は、9月から約3ヶ月間の就職活動を一度総括し、自分の就活の軸が本当に固まっているか、志望業界や企業の方向性にブレはないかを確認する絶好の機会でもあります。

年末年始の休暇を利用して、一度立ち止まってじっくりと自己と向き合う時間を取り、年明けからのラストスパートに備えましょう。

【9月から就活】まとめ

この記事では、大学3年生の9月から就職活動を始めることの可能性と、具体的な行動指針について詳しく解説してきました。

夏休みが明け、「もう遅いかもしれない」と焦りを感じていた方も、決してそんなことはないということをご理解いただけたのではないでしょうか。

サマーインターンに参加していなくても、9月から始まる秋冬インターンや早期選考といったチャンスを活かせば、十分に巻き返しが可能です。

重要なのは、過去を悔やむことではなく、「今、ここから何をするか」です。

成功の鍵は、計画的な対策と積極的な行動にあります。

まずは自己分析と企業研究で就活の土台を固め、エントリーシートやWebテスト、面接といった選考対策を着実に進めましょう。

そして、説明会やインターンシップには臆することなく参加し、企業との接点を一つでも多く作ることが大切です。

就職活動は、周りと比べるレースではありません。

焦らず、自分のペースを守り、自分自身の価値観と向き合い続けることが、最終的に「入社して良かった」と思える企業との出会いにつながります。

この記事を参考に、ぜひ今日から自信を持って第一歩を踏み出してください。

あなたの就職活動が、実りあるものになることを心から応援しています。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

_720x480.webp)

【最新日程一覧】._720x480.webp)

_720x480.webp)

【最新日程一覧】_720x480.webp)

柴田貴司

(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)

柴田貴司

(就活市場監修者)

この時期からでも、正しい方法で着実に準備を進めていけば、ライバルに追いつき、追い越すことも十分に可能であり、納得のいく形で内定を掴み取ることができます。

次の章では、その具体的な理由について詳しく解説していきます。