- 安定している業界のポイント

- 安定している業界10選

- 安定している業界の課題と注意点

目次[目次を全て表示する]

【安定している業界】診断ツールを活かして選択肢を広げよう

就職活動において業界選びは最も重要なステップのひとつです。

中でも安定している業界を志望する学生にとって、業界診断ツールは強力なサポートになります。

自分では見落としがちな適性や価値観を客観的に知ることで、選択肢を広げることができます。

この記事では、業界診断を起点に安定志向の就活をどのように進めるべきかを解説します。

【安定している業界】安定性が重視されるようになった理由

安定性が重視されるようになったのは、以下の3つが理由です。

感染症や社会情勢の変化

デジタル化による需要の変化

働き方の変化

就活は業界・企業の将来性を考えることが重要です。

本章では、なぜ安定した企業に応募が集まるのかを解説します。

業界・企業選びに迷っている就活生に役立つ情報です。

ぜひ、最後までご覧ください。

感染症や社会情勢の変化

新型コロナウイルスの世界的な大流行(コロナ禍)は、人々の生活や経済活動に影響を与えたことで、業界選びの基準が変わりました。

外出規制や国際的な移動の制限により、観光業や飲食業、航空業界など、特定の業界が打撃を受けたからです。

たとえば、観光業や飲食業が一時的に営業停止に追い込まれました。

一方、インフラ(電気・ガス)や生活必需品を扱う業界、医療・製薬業界などは需要は安定していました。

結果、就活生は景気や社会情勢の変化に左右されにくい、生活基盤を支える業界に魅力を感じるように変化しています。

つまり「予測不能な事態でも潰れない企業」を重視するようになりました。

デジタル化による需要の変化

デジタル化が進んだ結果、市場のニーズが変化しました。

IT技術の進展とデジタル化(DX)の波は、多くの業界で業務の自動化やビジネスモデルの劇的な変化を引き起こしています。

結果、就活生のなかに既存のサービスや職種の需要が急激に減少し、「将来の仕事がなくなるのでは?」といった不安が生まれました。

たとえば、銀行の窓口業務や事務作業の一部がシステムに置き換わっています。

人件費が抑えられるため、企業は積極的に導入を進めています。

つまり、本来100名採用していたのが50名になるかもしれません。

そのため、就活生は、技術の進化に負けず、社会から常に必要とされる事業基盤を持つ業界に注目が集まっています。

働き方の変化

働き方が変化したことで、就活生の思考も変わりました。

かつての終身雇用や年功序列といった日本的な雇用制度が崩れたからです。

以前は新卒で入った企業に定年まで勤めるのがあたりまえでした。

しかし、現在の環境では新卒で入った企業に頼り切れなくなりました。

また、働き方改革の推進により、仕事一筋ではなくワークライフバランスや個人の時間を重視する価値観が浸透しています。

結果、給与が高くても残業が常態化している企業の評価は低くなりました。

給与は平均的でも休暇がしっかり取れ、福利厚生が充実している企業が優良企業と評価されます。

安定の定義が、倒産しないことから精神的・肉体的に無理なく長く働けることへと変化したことを理解しておきましょう。

【安定している業界】安定している仕事の要素

安定している業界・仕事は時代によって異なります。

働く状況によって、人々が求める要素が変わるからです。

たとえば、1990年代であれば公務員や銀行員などが安定していると言われていました。

しかし、現在ではエンジニアやプログラマー、弁護士など高い専門性を持った仕事が安定しているとされます。

つまり、就活するタイミングで、安定した仕事が何か見極めなければいけません。

以降の章では、安定している仕事の要素について詳しく解説します。

- ワークライフバランスを重視している

- 外的要因に左右されない

- スキルや資格を取得し、市場価値を高めることができる

ワークライフバランスを重視している

ワークライフバランスを重視している業界・企業は、安定している傾向にあります。

安定した経営基盤があり、仕事と私生活を整える環境があると予想できるからです。

ワークライフバランスは、長期間にわたって勤務するのに欠かせない要素になります。

そのため、安定性を重要視する就活生は、ワークライフバランスについて調査しておきましょう。

とくに、年間休日や残業時間、有給休暇の取得率などがおすすめです。

十分な休息が確保されている環境であれば、安定して働けるでしょう。

ほかにも、ITツールの導入歴や資格取得の支援など、休暇以外の要素も調べておくと、より安定した業界・企業か判断しやすくなります。

外的要因に左右されない

外的要因に左右されない仕事の場合、安定している可能性が高いです。

気候や景気、政治などの影響を受けにくく、安定した需要が見込まれるためです。

具体的には、公務員やインフラ業界、医療・福祉業界などが挙げられます。

上記の仕事は、人々の生活を支える重要な仕事です。

つまり、安定したニーズがあり、仕事が突然減る可能性が低いといえます。

ほかにも、変化を柔軟に受け入れられる業界・企業も外的要因に左右されにくいでしょう。

時代に合ったニーズを適切に見極めることで、外的要因を追い風としてうまく活用できるからです。

安定した環境に就職したい就活生は、志望する業界・企業が外的要因をどのように捉えているのか確認しておきましょう。

スキルや資格を取得し、市場価値を高めることができる

安定した仕事に就くには、スキルや資格を取得し、市場価値を高めることが重要です。

高いスキルや深い専門知識を持った人材は、AIに代替される可能性が低いからです。

たとえば、法律の知識を使って依頼人の課題を解決する弁護士や膨大なデータを分析、活用するデータアナリストなどが挙げられます。

上記の仕事は、特別な知識と経験が求められる仕事です。

つまり、企業は高い金額を支払ってまで採用したいと考える人材にあたります。

新卒での就活はもちろんのこと、将来転職する際にスキルや資格を持っておくことで、安定した仕事に就けるでしょう。

ただし、大学生の時点でスキルや資格はなくても問題ありません。

今から少しずつ勉強を始め、努力を積み重ねておくことで、将来の自分を助けることになります。

【安定している業界】注目すべき安定業界TOP10

- ライフラインを支えるインフラ業界

- 健康と命を守る医療・製薬業界

- 生活必需品を届ける食品・日用品業界

- 社会を支えるITインフラ・通信系Sler

- 暮らしを支える物流・輸送業界

- 経済の血流を担う金融・保険業界

- 行政と連携する公務・準公務系分野

- 素材の基盤を築く化学・素材メーカー業界

- 技術革新の中核となる半導体関連業界

- 国際取引をリードする総合商社業界

ライフラインを支えるインフラ業界

インフラ業界は電気・ガス・水道など、生活に欠かせないサービスを提供しており、景気の影響を受けにくい特徴があります。

災害時の復旧対応など社会的な使命感が高い分野であるため、安定性と社会貢献性の両方を重視する学生に適しています。

政府や自治体と連携する場面も多く、法的な安定基盤がある点も魅力の一つです。

新卒では設備保全、運用、営業、事務など多様な職種が用意されており、文理問わずにチャレンジ可能です。

健康と命を守る医療・製薬業界

医療・製薬業界は高齢化の進行と医療技術の進歩によって、今後も拡大が見込まれる分野です。

治療薬や医療機器の開発、販売、サポートといった業務を通じて社会に直接的な貢献ができるため、やりがいを感じやすいのも特徴です。

安定した収益構造を持ちつつも、グローバル市場での競争力も高く、将来性があります。

営業、研究、品質管理、事務など幅広い職種が存在し、理系に限らず文系出身者の採用枠も豊富です。

生活必需品を届ける食品・日用品業界

食品・日用品業界は生活に密着した製品を扱うため、需要が安定しており、不況下でも比較的業績が安定しています。

食の安全や健康志向の高まりにより、品質やブランド力が企業選びの鍵になります。

営業や商品開発、品質管理、物流など多様な職種があり、消費者の声を反映した製品づくりに関われる点が魅力です。

長期雇用の傾向が強く、ライフイベントと両立しやすい働き方を求める人にも向いています。

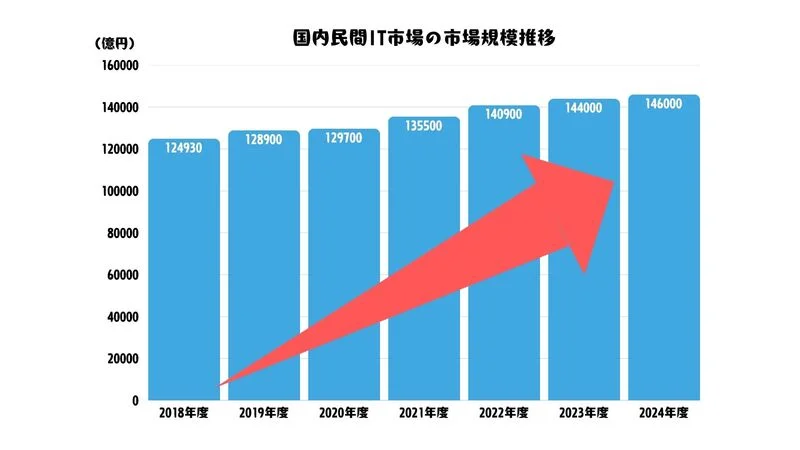

社会を支えるITインフラ・通信系Sler

ITインフラや通信Slerは、企業や個人の生活基盤となる情報ネットワークを構築・維持する業界です。

クラウドサービスやセキュリティ技術の発展により、安定した成長が続いています。

社会のデジタル化が進む中で、通信インフラの整備は欠かせず、将来的にも需要が落ちにくい分野といえます。

エンジニア職だけでなく、営業や企画、カスタマーサポートなど職種の幅も広く、専門知識を持たない文系学生も活躍しています。

(IT人材の不足 参考文献:https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s03_00.pdf)

暮らしを支える物流・輸送業界

物流・輸送業界は、Eコマースの普及やグローバル化の進展により、安定した成長を続けています。

人々の生活に欠かせない物資を届けるインフラであり、景気の波にも強い傾向があります。

ドライバー職だけでなく、物流企画、オペレーション管理、システム構築など多岐にわたる職種があります。

効率化や環境対応への投資も進んでおり、今後の発展も期待される分野です。

地域密着型の働き方も選べることから、地元志向の学生にも人気があります。

経済の血流を担う金融・保険業界

金融・保険業界は経済活動の根幹を支えるインフラとしての役割を果たしており、一定の安定性があります。

銀行、証券、保険などそれぞれの分野で専門性が求められる一方、金融リテラシーを身につけることで長期的なキャリア形成にもつながります。

リスク管理や資産運用といったスキルが磨けるため、自分自身の生活設計にも役立つ知識が得られます。

安定志向の学生には、制度や研修が整っている大手企業を中心に人気があります。

行政と連携する公務・準公務系分野

公務員や独立行政法人、公益法人などの準公務系分野は、国民生活を支える公共性の高い仕事が中心です。

景気に左右されにくく、法制度に支えられた安定性が魅力です。

採用試験や面接では人物重視の傾向があり、安定した環境で社会に貢献したいという志向を明確に伝えることが大切です。

事務職のほか、技術系や専門職もあり、幅広い分野で活躍できます。

ワークライフバランスを重視する学生にも選ばれやすい傾向があります。

素材の基盤を築く化学・素材メーカー業界

化学・素材業界は、自動車、建築、日用品、医薬品など多くの産業に材料を提供しており、供給が途絶えることのない分野です。

製品の原料となることから、需要が安定しやすく、企業規模も大きい傾向にあります。

研究職や製造職だけでなく、営業、調達、品質保証などの職種も存在し、理系のみならず文系出身者にも門戸が開かれています。

環境対応やサステナビリティへの取り組みが進んでおり、長期的に見ても成長が見込まれます。

技術革新の中核となる半導体関連業界

半導体業界は、スマートフォンや自動車、家電などあらゆる分野の基盤技術を担っており、今後もニーズが高まり続けると予想されています。

5GやAI、IoTといった次世代技術の進展により、世界的に注目されている業界の一つです。

製造、設計、営業、研究開発といった専門的な職種が多く、理系人材の需要が非常に高いですが、管理部門や貿易事務など文系人材が活躍できるポジションもあります。

国際取引をリードする総合商社業界

総合商社は資源、食料、インフラ、製造など幅広い分野でグローバルな取引を行っており、経済の安定と連動した堅実な事業基盤があります。

複数の事業ポートフォリオを持つことでリスク分散が図られ、外部環境の変化にも柔軟に対応できる点が強みです。

商社マンとしての華やかなイメージもあり、就活生からの人気も根強いです。

営業や事業開発などグローバルに活躍できるチャンスが多く、語学力やコミュニケーション力が問われます。

【安定している業界】安定性が高いとされる職種例

業界全体の安定性だけでなく、個々の職種に注目することで、より堅実なキャリア形成が可能になります。

特に社会インフラに直結し、景気変動の影響を受けにくい仕事は、新卒就活生にとって安心材料となります。

ここでは、安定性の高い代表的な職種を紹介します。

社会インフラを担う技術者職

電力、ガス、水道、通信といった社会インフラを支える技術者は、景気の影響を受けにくい重要な存在です。

これらのインフラは生活に不可欠であるため、常に一定の需要があり、突発的な故障対応や定期的なメンテナンスなども必要とされ続けます。

新卒で技術者職を目指すには、理系の知識が求められる場合もありますが、企業によっては研修制度を整えて未経験からでも育成する体制が整っています。

社会貢献性の高い業務でありながら、長期的なキャリア形成も期待できるため、安定志向の学生には非常に人気の高い選択肢です。

地方自治体や公的機関の職員

自治体職員や独立行政法人などの公的機関に勤める職員は、法制度に基づいた雇用体系に守られており、高い安定性を誇ります。

行政サービスの提供や地域の課題解決といった公共性の高い業務に従事することから、社会貢献を重視する学生に向いています。

また、景気の変動や企業業績に左右されにくく、転職市場でも評価されやすい点も利点です。

新卒採用では筆記試験や人物面接を通じて、地域や社会への意欲、協調性、誠実さが重視されます。

安定性とやりがいを両立できる職種のひとつといえます。

社会基盤を支えるITエンジニア

現代社会におけるITインフラの重要性が高まる中、ITエンジニアの需要は右肩上がりに増え続けています。

とくにネットワークやクラウド、セキュリティを扱う領域では、人材不足が続いており、将来的にも安定した雇用が見込まれます。

文系出身者でも未経験から挑戦できる職種が増えており、プログラミングやITスキルを学ぶ環境も整ってきています。

業界問わず必要とされる職種であるため、将来的な転職やキャリアの選択肢が広がるのも魅力のひとつです。

【安定している業界】共通して見られる8つの特徴

安定している業界にはいくつかの共通点があります。

これらの特徴を理解することで、業界選びの視野を広げ、自分の志向に合った進路を見つけやすくなります。

安定性を見極める判断軸として、以下の8つのポイントを押さえておきましょう。

- 社会インフラに直結した構造

- 景気に左右されにくい需要特性

- 参入障壁が高く競争が限定的

- 国や自治体との密接な関係

- 継続的な契約・取引が多い

- 人口構成に影響される市場性

- 海外市場の活用による分散効果

- ストック型で安定した収益モデル

社会インフラに直結した構造

安定している業界の多くは、社会の基盤を支えるインフラと深く関わっています。

電力、水道、通信、物流などの分野は、経済の状態にかかわらず常に需要が発生するため、大きな環境変化にも耐性があります。

インフラに直結しているということは、生活や企業活動に不可欠な存在であることを意味しており、企業の存続性にも強い影響を与えます。

こうした業界に属する企業では、国や自治体との連携や法律による運営も多く、制度的な後ろ盾がある点も魅力です。

将来にわたって安定した事業運営が可能な業界として、新卒からも高い人気を集めています。

景気に左右されにくい需要特性

安定している業界の特徴として、景気の波に強いことが挙げられます。

医療、食品、日用品などの業界は、経済が好調なときも不調なときも需要が一定しており、業績の変動幅が小さい傾向にあります。

このような業界では、大規模なリストラや採用停止などが起こりにくく、長期的な雇用が守られやすい点が強みです。

また、需要が生活に直結しているため、消費者ニーズが急激に消えることがありません。

就活においては、こうした非景気敏感型の業界を選ぶことで、将来の不安を減らしやすくなります。

安定志向の学生にとっては、特に見逃せない要素です。

参入障壁が高く競争が限定的

安定している業界では、新規参入が難しい構造になっていることが多いです。

電力や鉄道、医薬品、半導体などは、事業を始めるために莫大な初期投資や専門知識、さらには国の許認可が必要となります。

そのため競合が限られ、過度な価格競争が起こりにくいという利点があります。

こうした高い参入障壁があることで、既存企業は安定した市場シェアを確保しやすく、長期的な経営を続けることが可能です。

就活生にとっては、こうした競争の少ない環境に身を置くことで、安定した働き方を実現しやすくなります。

業界分析の際には、設備投資の規模や業界特有の規制があるかどうかを確認してみましょう。

国や自治体との密接な関係

インフラ業界や医療、教育などの分野では、国や地方自治体との連携が業務の根幹を支えています。

公共性の高い事業は行政と密接に関係しており、景気や市場の変動に左右されにくい安定性があります。

また、行政からの補助金や制度支援によって事業が守られているケースも多く、企業の倒産リスクが低く抑えられる傾向にあります。

新卒でこうした業界に入る場合、公的機関と協働するプロジェクトに関わるチャンスがあり、社会への貢献を実感しながら働くことができます。

行政との接点が多い企業は、社会的な信用も高く、長期雇用や安定した人事制度を持っていることが多いのも特徴です。

継続的な契約・取引が多い

安定した業界では、長期契約を前提としたビジネスモデルが確立されています。

たとえば電力会社の電気供給、保険会社の契約更新、SaaS企業の月額利用など、定期的かつ継続的に収益が発生する仕組みが整っています。

このようなモデルは、収益予測が立てやすく、景気変動の影響を受けにくい点で優れています。

企業は売上が安定していることで、人材育成や福利厚生にも継続的に投資することができます。

学生は企業研究の際、契約の平均期間や継続率、リピート率といった情報に注目すると、企業の経営の安定性をより具体的にイメージできるようになります。

人口構成に影響される市場性

安定している業界の中には、人口構成の変化に連動して需要が発生する分野があります。

特に医療、介護、住宅、教育、食品業界などは、少子高齢化や世帯構成の変化に伴って需要が維持・拡大される傾向があります。

たとえば高齢者向けの医薬品や介護サービス、共働き世帯向けの時短食品などは、今後も継続的なニーズが見込まれています。

こうした業界は、人口動態に裏打ちされた安定した需要が強みであり、社会の変化に対応する柔軟なビジネス展開が可能です。

将来的な市場縮小のリスクを回避しやすいため、長期的なキャリアを築きたい学生にとって有力な選択肢となります。

海外市場の活用による分散効果

日本市場が成熟する中、グローバル展開を通じて安定性を高めている業界も数多く存在します。

特に総合商社や化学メーカー、半導体、医療機器などの分野では、海外需要の取り込みが経営の柱となっており、一国の景気だけに依存しない収益構造を築いています。

複数の国や地域に販売先を持つことで、為替変動や国内需要の低下といったリスクを吸収しやすくなります。

語学力や異文化対応力を活かしてグローバルに働きたい学生にとっては、キャリアの幅を広げられる魅力ある選択肢です。

企業のIR情報や海外売上比率を確認することで、安定性と将来性の両面から評価ができます。

ストック型で安定した収益モデル

ストック型ビジネスモデルを持つ企業は、景気の影響を受けにくく、安定した収益基盤を築いている点が特徴です。

たとえば通信会社の月額課金、保険会社の契約更新、クラウドサービス企業のSaaSモデルなどがこれに該当します。

契約が継続される限り安定的に収益が入るため、突発的な売上減少のリスクが低く、経営の見通しを立てやすい点が企業の強みとなります。

こうした企業は人材育成や働き方改革に積極的な傾向があり、社員にとっても安心して長く働ける環境が整っているケースが多く見られます。

ストック型かどうかは就活生にも見極めやすい要素のひとつです。

【安定している業界】今後注目される成長分野

今後注目される成長分野は以下の5つです。

再生可能エネルギー事業

ヘルスケア・予防医療市場

アグリテックを含む農業分野

SaaS(クラウド型ソフトウェア)分野

インターネット広告・DX支援市場

主に社会課題の解決を掲げている分野になります。

今までは経済の発展に関わる産業が中心でしたが、SDGsの浸透や技術の進歩によって、成長に期待が高まっています。

人気の分野以外に面白そうな分野がないか気になっている就活生は、ぜひ参考にしてください。

再生可能エネルギー事業

再生可能エネルギー事業は、世界が注目する分野です。

世界の主要国がSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて協力しているからです。

なかでも再生可能エネルギーは、地球温暖化対策として、重要性が高まっています。

たとえば、電力網全体を最適に管理し、エネルギーの無駄を排除するスマートグリッドは、未来のエネルギーシステムを支えるインフラとして注目されております。

成長市場に携わることは、ビジネスの枠を超えた大きな意義があります。

エネルギーの安定供給によって、社会インフラを支えることは、日常生活を根底から支える重要な役割があるからです。

次世代に向けた新しい技術の開発に関わることでやりがいのある仕事になります。

ヘルスケア・予防医療市場

ヘルスケア・予防医療市場は注目を集めています。

日本は、超高齢化社会であり、健康に対する意識が高まっているからです。

以前は、病気になったら医療機関を受診し、治療を受けるのが一般的でした。

しかし、健康な生活を長く過ごすために、予防医療に努める人が増えています。

厚生労働省が公表した「特定健診・特定保健指導の実施状況について」によると、2023年の特定健康診査の実施率は59.9%でした。

特定健康診査とは、生活習慣病の予防を目的とした健康診断です。

2013年では47.6%であったため、ここ10年で健康を意識する人が増加しています。

つまり、ニーズが高まっている分野であるため、今後も成長する見込みがあります。

参考:特定健診・特定保健指導の実施状況について|厚生労働省

アグリテックを含む農業分野

アグリテックの普及により、農業分野は成長が期待されています。

アグリテックとは、農業(Agriculture)と技術(Technology)を組み合わせた造語です。

アグリテックを導入したことで、農業の生産性が向上しました。

たとえば、ドローンやAIを活用した精密農業やスマート農機による自動化が挙げられます。

さらに、環境制御技術により労働力不足の解消や生産コストの削減などにも期待が集まっています。

とくに、地球規模での気候変動や人口増加に伴う食料需要の高まりを背景に、持続可能で効率的な農業システムの構築は急務です。

データにもとづいた最適化により、農業は高収益かつ安定した成長産業へと進化することが期待されます。

SaaS(クラウド型ソフトウェア)分野

SaaS分野も注目の的です。

SaaSとは、Software as a Serviceの略称になります。

インターネットを経由し、ソフトウェアをクラウドサービスとして利用する仕組みです。

企業の業務効率化やデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進を背景に、SaaS分野は持続的な成長が見込まれます。

SaaSがあれば初期投資を抑え、迅速な導入が可能です。

さらに、場所を選ばないため、リモートワークとの親和性があります。

現在は、顧客管理や人事、経理などの専門業務に対応したSaaSが増加中です。

企業間の競争力強化に必要なインフラとして、市場規模は拡大し続けます。

インターネット広告・DX支援市場

社会全体のデジタル化が加速したことで、インターネット広告とDX支援市場の拡大が予測されます。

スマートフォンやパソコンを使った消費行動が増加するからです。

インターネット広告は、従来のメディアに比べて効果測定やターゲティングが簡単です。

たとえば、サイトの訪問者数やクリック率などが挙げられます。

新聞やテレビCMでは正確な数値が計測できません。

そこで、企業は新しいデジタル技術を導入し、業務プロセスやビジネスモデルそのものを変革しようと動いています。

とくにDXは、競争優位性を確立するのに必要です。

つまり、企業の変革をコンサルティングしたり、技術提供でサポートしたりするDX支援サービスの需要が増加するでしょう。

【安定している業界】安定企業に入社するメリットとは

安定している業界に属する企業に入社することは、単に雇用が守られるというだけでなく、働くうえでの多くのメリットにつながります。

将来への不安が少ない環境でキャリアを築きたい学生にとって、安心して長く働ける要素が揃っていることは大きな魅力です。

この章では、安定企業に入ることによって得られる代表的な6つのメリットについて詳しく解説します。

- 雇用が安定しやすい

- 給与・福利厚生の水準が高い傾向

- 長期的なキャリア形成が可能

- 教育や研修が制度として整っている

- 社会的な意義を感じやすい仕事が多い

- 働き方改革に前向きな企業が多い

雇用が安定しやすい

安定している業界の最大の強みは、景気変動や突発的な社会不安に対しても雇用が守られやすい点です。

需要が継続しやすい事業を展開しているため、大規模な人員整理や突然の契約終了といった事態が起こりにくい傾向があります。

とくに公共性の高いインフラ系企業や医療系、ITインフラを担う企業などは、社会的な使命を背景に事業が継続されやすく、雇用の安定性も比例します。

新卒として就職した後も、長期的にキャリアを築いていきたいと考える人にとって、安心感のある選択肢です。

給与・福利厚生の水準が高い傾向

安定企業では、業績が堅調に推移していることが多く、それに比例して給与水準や福利厚生の制度も整備されている傾向があります。

住宅手当や通勤費補助、健康診断、カフェテリアプランなど、従業員の生活を支える仕組みが手厚く用意されている企業もあります。

特にインフラ、金融、総合商社、ITインフラ系などでは、大企業としてのスケールメリットを活かして高い処遇水準が実現されています。

安定収入を得たい、将来のライフプランを立てやすくしたいという人にとって大きな魅力となります。

長期的なキャリア形成が可能

安定している業界では、社員の長期的な成長を前提とした人材育成制度が整っているケースが多く見られます。

ジョブローテーションや段階的な研修制度、明確な評価基準などが設けられており、自分のペースでスキルアップを図ることができます。

また、突然のリストラや配置転換といったリスクが少ないため、安心してキャリアプランを描ける環境が整っています。

とくに新卒で入社する学生にとって、初期の経験が今後の方向性を大きく左右するため、安定的に経験を積める場は非常に重要です。

専門性を深めていく道も、幅広い分野にチャレンジする道も選びやすく、長期視点での成長を望む就活生には適した環境といえます。

教育や研修が制度として整っている

教育制度が充実している点も、安定している業界の大きな特徴です。

新卒で入社した人材を即戦力に育てるため、体系的な研修が設計されており、配属後もOJTや階層別研修が継続されます。

教育に対する投資を惜しまない姿勢は、企業が人を資産と捉えている証といえます。

また、年次ごとにキャリア開発を支援するプログラムが用意されているケースも多く、専門スキルやマネジメント能力を段階的に養うことができます。

外部研修や資格取得支援制度を活用することで、個人の成長意欲にも応えられる仕組みが整っています。

安定性と成長機会の両立は、将来にわたって活躍し続けたい学生にとって大きな魅力となります。

社会的な意義を感じやすい仕事が多い

安定している業界の多くは、社会インフラや生活に密接に関わる分野で事業を展開しています。

そのため、日々の業務が人々の暮らしや社会全体に貢献しているという実感を得やすい点も魅力の一つです。

モチベーションを維持しやすく、やりがいを感じながら働ける環境といえます。

医療、インフラ、物流、通信など、どの分野でも仕事の成果が目に見える形で現れやすく、自己肯定感や責任感を高めやすい傾向にあります。

また、災害時や非常時にも社会を支える存在としての役割を担うことから、使命感を持って働けることも特長です。

安定だけでなく、社会的意義も重視したい学生にとっては理想的なフィールドが広がっています。

働き方改革に前向きな企業が多い

安定している業界では、法令遵守や労働環境の整備に力を入れている企業が多く見られます。

働き方改革の一環として、フレックス制度やリモートワーク、残業抑制への取り組みを進める企業が増加しています。

制度の導入だけでなく、実際に機能している点が重要です。

また、社員の健康やワークライフバランスを重視する文化が浸透しており、産休・育休、時短勤務などの制度も整っています。

働きやすさを重視する新卒世代にとって、こうした環境は企業選びの大きな判断材料となります。

安定した働き方を実現しながら、プライベートも大切にできる就業環境は、長期的な満足度にもつながります。

【安定している業界】知っておきたい注意点や課題

安定している業界にも課題やリスクは存在します。

安定性ばかりに目を向けすぎると、成長機会の少なさや仕事の単調さに後悔することもあります。

ここでは、就職先を検討する際に押さえておきたい注意点について整理して解説します。

成長スピードが緩やかになる場合がある

安定している業界は既存のビジネスモデルが確立されており、大きな変革が起きにくいという特徴があります。

そのため、職場での成長スピードも緩やかになる傾向があります。

挑戦よりも着実さが重視される文化のなかでは、自発的に学ぶ姿勢や工夫が求められます。

短期間で昇進したい人や新しい領域に挑戦したい人にとっては、環境によっては物足りなさを感じるかもしれません。

特に大手企業の場合、職種ごとの分業が進んでいるため、担当業務の幅が限定されがちです。

安定性の裏にある成長機会の少なさについて、事前に理解しておくことが重要です。

新しい挑戦のチャンスが限られることも

安定志向の強い企業では、変化よりも現状維持を優先する傾向があります。

既に確立された業務プロセスや商習慣があるため、新しいアイデアや取り組みが通りづらいことがあります。

若手社員が自ら提案し、挑戦する風土を望む場合は、組織文化にギャップを感じる可能性があります。

また、業務内容が固定化されているケースも多く、複数の部署や領域にまたがる経験を積む機会が限られることもあります。

安定している業界であっても、挑戦できる環境があるかどうかは企業によって異なるため、説明会やOB訪問などで情報を集めることが欠かせません。

業務が単調化しやすい傾向

安定している業界では業務フローが定型化されているため、担当する仕事が単調になりがちです。

とくにバックオフィス系の職種では、日々同じ作業の繰り返しになることも少なくありません。

安定性を重視する一方で、仕事に変化や刺激を求める人には合わない可能性もあります。

業務のマンネリ化は、モチベーションの低下やキャリア形成への不安につながる要因になります。

そのため、社内での異動制度や自己成長につながる研修機会がどの程度あるかも重要なチェックポイントです。

やりがいと安定のバランスを自分なりにどう取るかを考えておくと安心です。

異動や転勤が発生しやすい企業もある

業界としては安定していても、企業ごとの人事制度によっては異動や転勤が多いケースもあります。

とくに全国展開している大手企業では、キャリアの一環として定期的な転勤や部署異動が組み込まれていることが珍しくありません。

勤務地や職種にこだわりがある人は、応募前に制度や過去の配属実績を確認しておくことが必要です。

また、転勤の有無がライフプランに影響を与えるケースもあるため、柔軟な対応が求められる可能性があります。

安定しているからといって、必ずしも生活環境が変わらないわけではない点に注意が必要です。

入社のハードルが高い業界がある

安定している業界・企業は入社のハードルが高くなる傾向にあります。

安定した環境を求めて多くの就活生が応募するからです。

ほかにも、企業内の離職率が低く、採用人数自体が少ないという背景も考えられます。

つまり、就活においてはきちんとした準備と対策が重要です。

狭き門を突破するためには、明確な志望動機や具体的な自己PRが求められます。

「なんとなく安定した仕事に就きたい」と考えている就活生は、不採用になる可能性があります。

安定した業界・企業に就職したい場合、なぜその業界・企業を志望するのか、明らかにしておきましょう。

さらに、自分の経験やスキルが入社後にどのように活かせるのか、具体的にアピールしてください。

ほかの就活生との差別化をはかることで、高い採用倍率を突破するきっかけになります。

【安定している業界】将来の縮小リスクがある業界

安定しているとされる業界であっても、社会の変化やテクノロジーの進展により、将来的に市場規模が縮小するリスクを抱える分野も存在します。

業界選びでは成長性や安定性に加えて、将来的な構造変化の兆しにも目を向けることが重要です。

以下に代表的な業界を紹介します。

- テレビ・地上波放送関連

- 印刷関連事業

- 出版・紙媒体事業

テレビ・地上波放送関連

テレビ・地上波放送業界は、かつては最も影響力のあるメディアでしたが、近年ではインターネット動画サービスの普及やSNSの台頭により視聴者の分散が進んでいます。

若年層を中心にテレビ離れが顕著であり、広告収入の減少も大きな課題となっています。

制作会社や放送局における仕事は依然として存在していますが、安定した雇用や長期的な成長性という観点では不透明感が増しています。

新卒でこの業界を目指す場合には、コンテンツ制作の専門性やデジタル対応力が問われるほか、変化に柔軟に対応する姿勢が求められます。

印刷関連事業

印刷業界は出版物や商業印刷を中心に成長してきましたが、デジタル化の進展により紙媒体の需要が減少し、市場は縮小傾向にあります。

特にカタログ、チラシ、新聞などの印刷物はオンライン代替が進み、需要が大きく変化しています。

一方で、パッケージ印刷や特殊印刷など一部の分野では一定の需要が残っています。

新卒として安定を重視するなら、業界内でも将来性のある分野を見極める必要があります。

事業構造の変革に積極的な企業を選ぶことで、リスクを抑えながらキャリアを築くことが可能です。

出版・紙媒体事業

出版業界もまた、インターネットの普及による影響を大きく受けている分野です。

書籍や雑誌の購読者数が減少しており、電子書籍の台頭や無料の情報コンテンツが市場に浸透しています。

これにより従来の紙媒体事業は大きな変革を迫られています。

編集者や営業などの職種は今後も一定数存在しますが、業界全体としては効率化や統廃合が進んでおり、新規採用数が限られる傾向にあります。

出版業界で働くには、デジタルコンテンツとの親和性や、企画力、編集力といった専門性を武器にする必要があります。

【安定している業界】将来的に不安視される職種傾向

安定している業界であっても、すべての職種が将来にわたって安泰とは限りません。

特に技術革新や社会のニーズ変化が早い現代においては、特定の職種が急速に役割を失うこともあります。

ここでは将来的に不安視される傾向のある職種を把握し、就職活動での判断材料として活用しましょう。

需要の変動が大きいコンサル職

コンサル職は企業の変革を支援するダイナミックな仕事でありながら、景気や顧客企業の方針に強く影響されるため、業務量や収益に波がある職種です。

とくに短期的な業績悪化時には予算が削減されやすく、プロジェクトの中止や契約打ち切りなどが起こるケースもあります。

また、激務や成果主義が色濃い企業も多く、個人にかかる負荷が大きくなりがちです。

長期的に安定して働きたいと考える就活生にとっては、自分の価値観と照らし合わせて慎重に検討すべき職種といえるでしょう。

自動化の影響を受けやすい一般事務

一般事務職は企業のバックオフィスを支える基礎的な役割を担っていますが、定型業務が中心であることから、AIやRPAによる自動化の影響を受けやすい状況にあります。

帳票作成やデータ入力などはすでに自動化が進んでおり、今後も業務範囲が狭まる可能性が高いです。

さらに、非正規雇用としての募集が増えている点も、安定性に対する懸念材料です。

今後も業務を持続させるためには、他職種への展開やスキルアップの意識が重要になるため、事務職を希望する場合は業務範囲の広い企業を選ぶと安心です。

AIに代替されやすい電話対応職

電話対応職は、問い合わせ窓口やカスタマーサポートとして重要な役割を果たしてきましたが、近年は音声AIやチャットボットの進化により、業務の自動化が進んでいます。

標準的な対応はすでに機械化されつつあり、将来的に人手による対応は特殊なケースに限られる可能性が出てきました。

さらに、リモート化や業務委託が進む中で、正社員としての雇用が減少する傾向もあり、雇用の安定性という観点で見るとリスクが高まっています。

電話対応職を検討している就活生は、今後の技術動向や企業の戦略を意識して選択することが重要です。

【安定している業界】内定獲得に向けた4つの実践アクション

安定している業界を志望する学生にとって、内定を獲得するには早期からの準備と戦略的な行動が重要です。

業界の特性を理解したうえで、自分自身の適性や志向に合った企業選びを進めましょう。

ここでは内定獲得に向けて実践すべき4つのステップを紹介します。

自己理解を深めるための分析

安定している業界に向けた就職活動では、まず自分自身を正確に理解することが不可欠です。

価値観や強み、働き方の希望などを明確にすることで、企業との相性やミスマッチを防ぐことができます。

診断ツールや自己分析シートを活用することで、自分の特徴を客観的に捉えるきっかけになります。

特に安定性を求める理由を明文化することで、志望動機にも一貫性が生まれます。

将来どのような働き方をしたいのか、どのような環境で成長したいのかを言語化することで、面接やエントリーシートでも説得力のあるアピールが可能になります。

安定業界に特化した企業研究

安定している業界に属していても、企業ごとに方針や文化は大きく異なります。

そのため、単に業界全体を把握するだけでなく、企業ごとの事業内容や将来戦略、社員の働き方まで深掘りすることが大切です。

IR情報や採用ページ、説明会などの情報を活用し、志望先との相性を見極めましょう。

また、企業研究では安定性の根拠を確認することも重要です。

長期契約の有無、収益構造、離職率などのデータを確認することで、見かけだけではわからない企業の実態が見えてきます。

業界研究と企業研究を組み合わせることで、より確実な志望理由を組み立てることができます。

実際に働く人に話を聞くOB訪問

OB訪問は、企業のリアルな情報を知るうえで非常に有効な手段です。

特に安定している業界は、表面的な印象と実際の働き方にギャップがあることも多く、現場の社員に直接話を聞くことで理解が深まります。

業務内容だけでなく、社風や成長環境、将来のキャリアパスについても質問してみましょう。

また、OB訪問は自己PRのヒントにもなります。

共感したポイントを志望理由に反映させることで、説得力のあるアピールが可能です。

志望度の高さを示す行動としても評価されるため、早期から積極的に実施すると内定に近づく大きな一歩になります。

企業口コミや評判から内部を知る

企業の表面的な情報だけでなく、実際に働く社員の声をチェックすることで、より現実的な企業理解が可能になります。

口コミサイトや就職支援サービスのレビューなどを活用すれば、職場環境、マネジメント、キャリア支援体制といった点を多角的に把握できます。

特に安定性に注目する学生にとっては、離職率や働きやすさに関する評価が重要な判断材料となります。

ただし、口コミには個人差や偏りもあるため、複数の情報源を照らし合わせて判断することが大切です。

企業の内情を客観的に把握し、納得感を持って選考に臨みましょう。

【安定している業界】エージェントと診断の活用術

安定している業界を目指すうえで、就活エージェントや診断ツールをうまく活用することは非常に効果的です。

情報収集や自己理解を深める手段としてだけでなく、選考対策や志望動機の整理にも役立ちます。

ここでは、ツールと人の力を組み合わせて内定に近づく方法を紹介します。

ツールと人のアドバイスを併用する価値

自己分析ツールや適職診断などのテクノロジーを活用すれば、自分では気づきにくい適性や価値観を客観的に把握できます。

これにより、自分に向いている業界や職種の候補を広げやすくなります。

ただし、ツールの結果はあくまで一つの指標であり、正解ではありません。

一方、就活エージェントからのアドバイスは、実際の選考データや企業のニーズに基づいた具体的なアドバイスを得ることができます。

特に安定している業界の中でも、自分の強みがどこで活かせるかをプロの視点で整理してもらえる点が大きな強みです。

ツールと人の両面から自分を深掘りすることが、より納得感のある進路選択につながります。

自分に合ったエージェントを選ぶコツ

就活エージェントといっても、それぞれ得意分野や提携企業が異なります。

安定している業界を志望するのであれば、業界特化型のエージェントや、長期的なキャリア形成に強い担当者を選ぶことが大切です。

サービス選びでは、面談実績やサポート内容を事前に比較検討しておきましょう。

また、自分の志向や価値観にしっかり向き合ってくれるエージェントかどうかも重要なポイントです。

無理に選考を進めるのではなく、希望を尊重しながら伴走してくれる担当者であれば、安心して就活を任せることができます。

信頼できるパートナーを選ぶことで、活動の質も向上します。

面談時に伝えるべきキャリア志向

エージェントとの面談では、漠然と安定を求めているだけではなく、自分がなぜ安定している業界を志望するのかを明確に伝えることが大切です。

長く働きたい、ライフイベントと両立したい、専門性を高めたいなど、具体的なキャリア志向を言語化することで、紹介企業の精度が上がります。

また、どんな働き方を理想としているのか、将来どんなスキルを身につけたいのかといった情報も共有しておくと、よりマッチ度の高い企業を提案してもらえます。

面談は単なる情報収集ではなく、自分の希望を形にする重要な場です。

しっかりと準備して臨むことで、就活全体を有利に進められます。

まとめ

安定している業界を志望することは、長期的に安心して働ける環境を求める学生にとって有力な選択肢です。

インフラや医療、IT、物流といった業界には、景気に左右されにくく、将来性もある分野が多く存在します。

また、共通する特徴や職種の傾向、さらには今後注目すべき成長領域を把握することで、自分の志向に合った業界選びが可能になります。

一方で、安定しているがゆえの課題もあるため、自分の価値観やキャリア志向と照らし合わせながら判断する視点が欠かせません。

エージェントや診断ツールといった外部リソースも活用し、自分らしい安定を見つけることが、満足度の高い就活につながります。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート