【無料配布中】あなたのガクチカのAI%を診断!AIチェッカー

「AI感強い文章になってるかも...」

「自分でガクチカ作ってないってバレたくない!」

ガクチカはAIで簡単に作成できてしまいますが、面接官や人事にAIで楽して作成したとバレたくないのが本心ですよね。

そこで、入力した文章がAIで作成されたものなのかが診断できる、最新の「AIチェッカー」をプレゼントいたします!

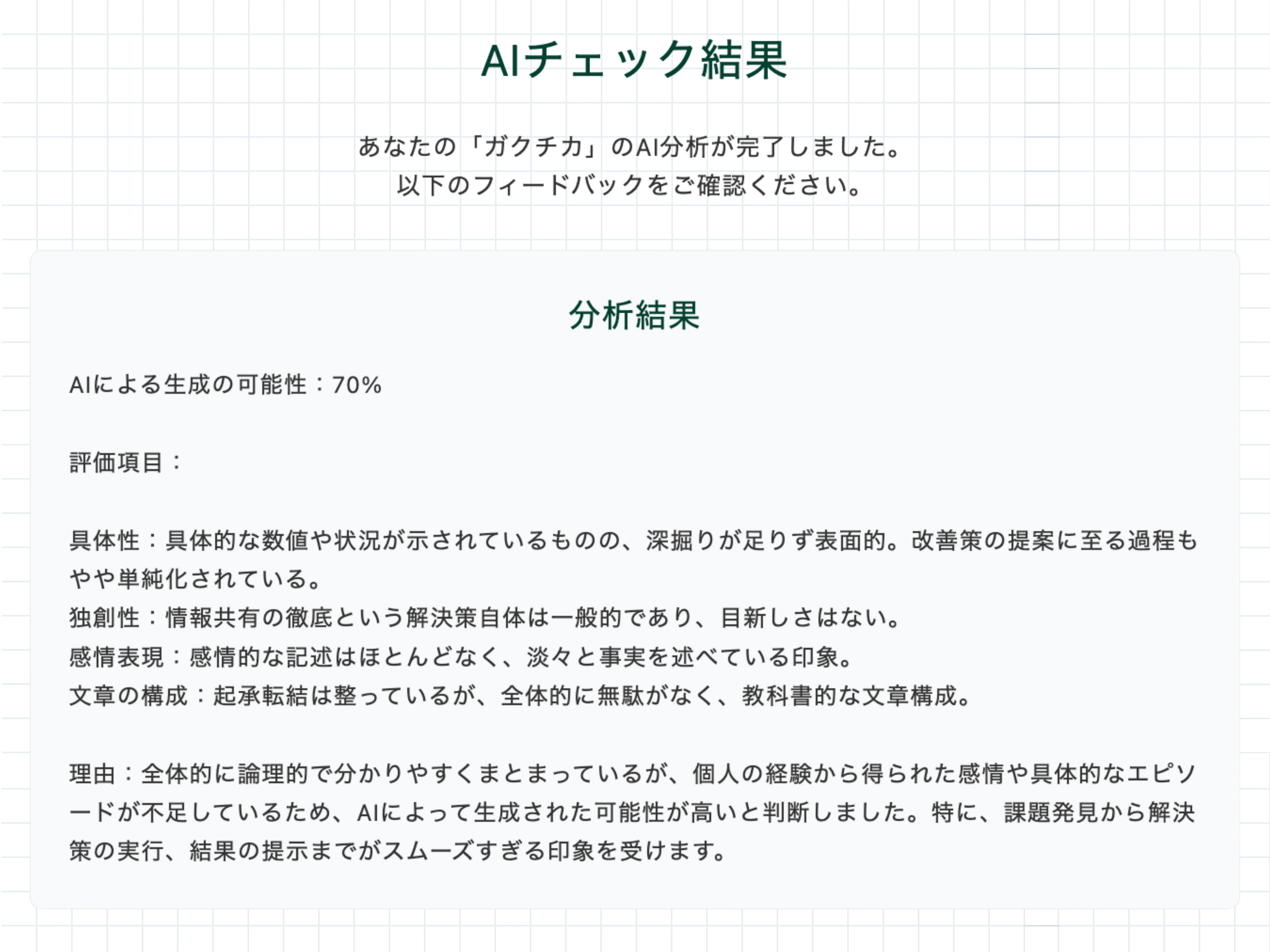

あなたがAIを使って作成した文章を打ち込むだけで以下のように、AIチェッカーが診断します。

目次[目次を全て表示する]

【バレない方法】AIでガクチカを作成しても良いのか

「ガクチカをAIに作ってもらうのはありなのか」「バレたら選考に響くのでは?」と悩んでいる就活生は非常に多いです。

ChatGPTのような生成AIは急速に普及し、現在はES作成をサポートしてくれるツールも増えてきました。

結論から言えば、AIの力を借りてガクチカを作成すること自体は問題ありませんし、上手に活用すればむしろ質の高いESを作成できます。

しかし、その利用方法や修正の仕方を誤ると、「AIに書かせた文章」であることが企業側にバレてしまい、選考に悪影響を及ぼすリスクも存在するのです。

AIの使用が許される状況とは

AI技術はあくまで「ツール」であり、その利用目的と方法が重要です。

AIを使ってガクチカを作成する行為自体は、履歴書やエントリーシートにおける代筆とは必ずしも同じではありません。

大学のレポート作成などで、生成AIの使用を一定のルールのもとで認めているケースが増えているように、就職活動においても、ゼロからすべてをAIに任せるのではなく、あくまで文章作成の補助として活用することが、一般的に許容される状況と言えます。

具体的には、話したいエピソードの軸は自分で決めた上で、構成案の叩き台を作ってもらったり、自分の書いた文章をより伝わりやすい表現にブラッシュアップしてもらったりする利用法です。

企業が知りたいのは、あなたの経験やそこから得た学び、そして入社後にどう活躍してくれるかというポテンシャルです。

そのため、AIが作った文章であっても、内容があなたの真実の経験に基づき、面接で自分の言葉として語り切れることが大前提となります。

あくまで主役はあなた自身であり、AIはその物語を魅力的に伝えるための裏方だと認識しましょう。

【バレない方法】ガクチカのAIバレが起きる原因

企業の人事担当者は数多くのエントリーシートを見てきており、その中には過去のAIツールが出力した文章の特徴を熟知している人も少なくありません。

また、最近のAIは高性能ですが、それでも特有の癖やパターンが存在します。

ガクチカでAI利用が疑われる典型的なパターンを把握し、それらを回避する修正を加えることが、バレないための最も重要な対策となります。

抽象的な表現の多さ

AIが作成した文章は論理的で形式的な表現に偏りがちで、個々の経験に基づいた具体的な描写が不足している傾向があります。

例えば、「多角的な視点から問題解決に取り組み、チームの協調性を高めることに貢献した」といった文章は、一見立派に見えますが、どの問題をどう解決したのか、その過程で「多角的な視点」とは具体的に何をしたのかが分かりません。

人事担当者は、抽象的な内容よりも、具体的な行動と結果を求めています。

AI出力の段階で、自身の固有のエピソードや数字を必ず加えましょう。

感情の表現の少なさ

AIは論理的な文章構成は得意ですが、その経験を通じてあなたが抱いたリアルな「感情」を表現するのは苦手です。

「苦労したが、乗り越えた」「達成感を得た」といった表面的な感情表現はあっても、その時のあなただけの熱量や情動が伝わる描写が欠けていることが多いです。

就活において、企業が知りたいのは、単なる「事実」だけでなく、「なぜその行動を取ったのか」という動機や、それに伴う「あなたの人間性」です。

ガクチカをブラッシュアップする際は、「その時、自分は本当にどう感じていたか」を思い出し、読者が共感できるような感情の機微を示す言葉を意図的に加えましょう。

構成や文章の完璧さ

AIによって作成された文章は、文法的に正しく、論理展開が完璧で、誤字脱字もかなり少ないです。

しかし、これが逆に不自然に映る場合があります。

人間が書く文章には、適度な「揺らぎ」や「口語的な表現」「ちょっとした癖」が生まれるものです。

AIの文章は、接続詞の使い方が常に定石通りであったり、表現が一律に硬質であったりするため、「誰かが書いた優等生な文章」という印象を与えてしまいがちです。

特に、他のESや面接でのあなたの話し方と比べて、ガクチカの文章だけが異様に完成度が高いと、違和感を抱かれます。

完璧さを少し崩すことで、あなた自身の個性が文章ににじみ出るように調整することが、AIバレを防ぐ重要なポイントとなります。

面接の深堀り質問に回答できない

AI利用が最もバレる瞬間は、実は書類選考通過後の面接の場面です。

ESに書かれたガクチカの内容が、AIが生成した架空の、あるいは表層的な情報である場合、面接官からの深掘り質問に対して、言葉に詰まったり、内容の具体性が急激に失われたりすることになります。

「なぜその方法を選んだのか」「その時のチームメンバーの反応は」「その経験から得た『学び』を、具体的にどう活かしたいか」といった質問に、自分の言葉で、エピソードの裏側にある思考や感情を詳細に語れないと、「この学生は本当にこの経験をしたのだろうか?」と疑念を持たれてしまいます。

AIで作成した文章であっても、記載されたエピソードの全貌を、自分が体験したこととして完全に頭に入れ、想定される深掘り質問への回答を準備しておくことが不可欠です。

【バレない方法】ガクチカ作成時のAI活用術

AIは優秀なアシスタントですが、あくまで「たたき台」を作る役割に徹してもらうのが賢明です。

AIの強みを最大限に活かしつつ、あなたの個性と経験を光らせるための具体的な活用術を見ていきましょう。

AIで構成を作る

ガクチカを作成する上で、最も労力がかかる作業の一つが構成を考えることです。

どのような順番でエピソードを話し、結論として何を伝えるかという論理的な流れは、文章の説得力を大きく左右します。

ここでAIを活用しましょう。

「ガクチカの構成はPREP法に基づいて作成して」「アルバイト経験でリーダーシップを発揮したエピソードをSTAR方式で構成して」といった具体的な指示(プロンプト)を与えることで、AIは論理的で分かりやすい構成案を瞬時に提示してくれます。

あなたは、この骨組みに沿って、あなた自身の具体的なエピソードや数字、得られた学びを肉付けしていくだけで済みます。

これにより、文章の論理破綻を防ぎ、説得力のあるガクチカを効率的に作成できます。

下書きを書いてもらう

ガクチカのエピソードの軸や構成が決まったら、次に「下書き」の作成をAIに任せてみましょう。

これは、文章作成が苦手な就活生にとって非常に有効な活用法です。

AIに「エピソードの概要」「その中でのあなたの役割」「直面した課題」「課題解決のための行動」「結果とそこから得た学び」といった、文章の核となる情報を箇条書きで渡し、「この情報をもとに、400字程度のガクチカの文章を作成して」と依頼します。

AIは、入力された情報に基づいて、文法的に正しい、一定水準以上の文章をすぐに作成してくれます。

このAIが出力した文章を、ゼロベースから考えるのではなく、「修正すべき下書き」として利用することで、大幅な時間短縮と文章作成のハードルを下げることが可能になります。

プロンプトを改善する

AIの出力の質は、あなたがAIに与える「指示」(プロンプト)の質に完全に依存します。

曖昧な指示では、抽象的で使い物にならない文章しか得られません。

より具体的で、あなたの個性を引き出すプロンプトを工夫することが、AI活用術の核心です。

例えば、「大学のサークル活動のガクチカを書いて」ではなく、「大学3年次の〇〇サークルでの『集客数が伸び悩んでいた』という課題に対し、『SNS運用改革』を通じて『集客数を30%増加させた』エピソードを、ターゲット企業の求める『主体性』をアピールする視点で、読み手の心に響くよう作成してください。トーンは親しみやすい口調でお願いします。」のように、「役割」「課題」「行動」「結果」「アピールしたい資質」「トーン」といった要素を具体的に盛り込むことで、AIは格段に質の高い、修正しやすい文章を出力してくれます。

【バレない方法】AIでガクチカを作成する際の注意点

AIを就職活動で活用する際には、いくつかの重要な倫理的・実務的な注意点を守る必要があります。

これらを怠ると、選考における信頼を失うだけでなく、思わぬ情報漏洩のリスクにも繋がります。

個人情報の入力は避ける

AIの対話履歴は、開発元によって学習データとして利用される可能性や、意図しない情報漏洩のリスクが完全にゼロとは言えません。

そのため、AIにプロンプトを入力する際、絶対に「氏名」「大学名」「電話番号」「メールアドレス」「志望企業名」といった個人を特定できる情報、あるいは機密性の高い情報を含めてはいけません。

例えば、「〇〇大学の××ゼミで…」ではなく「所属するゼミで…」、「株式会社〇〇の選考に提出する…」ではなく「IT企業の選考に提出する…」といったように、抽象的な表現に置き換えて入力することを徹底しましょう。

情報セキュリティの意識の高さは、社会人として求められる基本中の基本です。

嘘や捏造をしない

AIは、あなたが入力した情報を元に文章を作成しますが、「より魅力的に見せよう」という意図から、事実を過度に誇張したり、最悪の場合、存在しないエピソードを作り出したりする可能性があります。

しかし、ガクチカに嘘や捏造の内容を記載することは、絶対に避けるべき行為です。

仮に書類選考を通過できたとしても、面接の深掘り質問で詳細なエピソードを尋ねられた際に、すぐに矛盾が生じ、嘘であることが露呈します。

一度「不誠実な学生」と判断されてしまえば、選考に通過することは極めて困難になります。

AIに文章を作成させる際も、あなたが実際に経験した真実のエピソードのみに基づき、事実と異なる内容が生成された場合は必ず修正しましょう。

正確性の確認を怠らない

現在の生成AIは非常に高性能ですが、事実に基づかない情報をあたかも真実であるかのように出力する現象を起こすことがあります。

例えば、特定の業界の専門用語や、企業の事業内容、あなたが所属する団体の名称など、固有名詞や専門的な内容に関する間違いが含まれてしまうリスクが考えられます。

AIが出力した文章をそのまま使用するのではなく、記載されているすべての情報が事実と一致しているか、特に企業名や業界用語の使い方が正しいかを、必ず自分の目で確認し、誤りがあれば修正する作業を怠ってはいけません。

【バレない方法】AIを使ったガクチカは添削必須!

AIが作成した文章は、「誰でもない、AIの文章」です。

これをあなたの個性と経験が光る「あなたの文章」に変えるには、徹底的な添削と修正が不可欠です。

この添削プロセスこそが、「AIバレ」を防ぎ、あなたの魅力を最大限に伝えるためのカギとなります。

AIチェッカーを使用する

まず、AIが作成した文章がどれだけ「AIっぽさ」を含んでいるかを客観的に知るために、AIチェッカーツールを活用してみるのも一つの方法です。

これらのツールは、文章のパターンや語彙の選択からAIの関与度を判定します。

もし高い「AI判定」が出た場合は、より一層の人間的な修正が必要であるという明確なサインとして捉えましょう。

ただし、これらのチェッカーは万能ではないため、結果を鵜呑みにせず、あくまで自己チェックの参考情報として利用することが重要です。

最終的には、採用担当者が「人間味」を感じられるかどうかを基準に修正を進めるべきです。

自分の言葉に近いトーンに直す

AIの文章は、しばしば硬質で、あなたが普段話す口調や、他のESで書いている文章のトーンと異なります。

これを防ぐために、AIが作成した文章を、面接であなたが話す際の「口調」や「トーン」に合わせて修正しましょう。

具体的には、堅苦しい表現を少し崩し、親しみやすい言葉遣いや、あなた特有の口癖、言い回しを意図的に加えます。

例えば、「着手いたしました」を「取り組みました」に、「多角的な分析」を「いろんな視点から考えた結果」といったように、「自分が本当に面接で話すなら、どんな言葉を選ぶだろうか」という視点を持ってリライトしていくことが重要です。

動機を言語化し直す

AIの文章に欠けがちなのが、エピソードにおける「なぜ、そうしたのか」というあなたの深い動機や価値観です。

ただ単に「問題解決をした」という事実だけでなく、「なぜその問題解決にあなたが情熱を注いだのか」「その経験からあなたは何を最も大切だと学んだのか」といった、あなたの内面的な動機を自分の言葉で詳細に言語化し、文章に肉付けし直しましょう。

たとえば、単に「チームの売上を向上させた」だけでなく、「私自身が『顧客の笑顔』を何よりも大切にしたいという信念を持っていたため、そのために売上向上は不可欠だと感じて、本気で取り組めた」といった一文を加えるだけで、文章の深みが格段に増します。

志望企業向けの言葉を入れる

AIに一般的なガクチカを作成させた後、志望企業ごとのカルチャーや、求める人物像、事業内容に合わせて文章を微調整することが、通過率を高める重要なテクニックです。

たとえば、ベンチャー企業を志望するなら、「挑戦」「スピード感」「PDCAを回す」といった言葉を強調し、伝統的な企業を志望するなら、「協調性」「規律」「継続性」といった言葉を意識的に盛り込むといった具合です。

ただし、ただ言葉を置き換えるだけでなく、「この経験で得た〇〇という学びは、貴社が大切にする『△△』という価値観に直結すると考えています」といった形で、ガクチカと志望企業への適性を論理的に結びつける一文を自分の言葉で加えることが極めて有効です。

【バレない方法】AIを使ったガクチカでも面接を攻略したい!

AIを活用して完成度の高いガクチカが作成できたとしても、選考の最終関門は「面接」です。

AIバレを防ぐだけでなく、面接であなたの魅力を最大限に伝えるためには、徹底した準備が必要です。

エピソードを1分・3分で話す練習をする

面接では、ガクチカを「1分でまとめて話してください」「もう少し詳しく3分で説明してもらえますか」といった形で、話す時間の指定をされることが頻繁にあります。

AIで作成した文章は、ESのフォーマットに合わせた文字数に最適化されていますが、話し言葉に直すと尺が合わないことがよくあります。

そのため、ESに書かれた内容を核として、1分バージョン(結論と最も重要な行動)と、3分バージョン(STAR形式に沿った具体的な詳細)の2種類の話す構成を事前に作成し、実際に声に出して練習を繰り返しましょう。

これにより、面接で時間指定されてもスムーズに、かつ論理的にエピソードを伝えられるようになります。

時間を意識したアウトプット練習は、AIで作成した内容を「自分のもの」にするための最も重要なステップの一つです。

深掘り質問リストを自作する

AI利用が疑われる最大の原因は、深掘り質問への回答の「浅さ」や「一貫性のなさ」です。

これを克服するために、ESに書いたガクチカに対して、面接官がしそうな深掘り質問を最低でも10〜20個リストアップし、それらに対する回答も準備しておきましょう。

例えば、「なぜその時、他の方法ではなく〇〇という手段を選んだのですか?」「その経験における最大の失敗は何ですか?」「チームメンバーとの意見の衝突はありましたか?その時どう解決しましたか?」といった、「動機」「課題」「思考プロセス」に焦点を当てた質問を想定します。

このリストを作成し、回答を自分の言葉で整理することで、AIが作成した文章の裏側にあるあなたの真の思考と行動原理を面接官に伝える準備が整います。

一貫性のある回答の流れを作る

面接では、ガクチカだけでなく、自己PR、志望動機など、様々な質問がされますが、それらの回答全体に「一貫したあなたの価値観」が感じられることが極めて重要です。

AIで作成したガクチカと、自分で考えた志望動機や自己PRが、「主体性を発揮した経験」「他者との協調性を大切にする」など、どこかで共通する「軸」を持っているかを確認しましょう。

もしAIが作成したガクチカの内容が、あなたの他の回答と乖離している場合は、AIの文章をあなたの「価値観」や「軸」に合わせて修正することが必要です。

すべての回答が、「私はこういう人間であり、だからこそ御社でこういう貢献ができる」という一つのストーリーに繋がるように準備することで、面接官はあなたの人物像を明確に理解し、高い評価に繋がります。

【バレない方法】AIを使ったガクチカに関するよくある質問

AIの活用はまだ新しい分野であるため、就活生には多くの疑問があることでしょう。

ここでは、AIを使ったガクチカに関してよくある具体的な質問に、アドバイザーとして回答します。

面接で「AIを利用したのか」と聞かれた際の誠実な答え方

面接官から「このガクチカはAIを使って作成しましたか?」と直接聞かれる可能性はゼロではありません。

もし聞かれた場合、嘘をつくことは避けるべきです。

なぜなら、その場で否定しても、その後の深掘り質問で内容が薄ければ不誠実さが露呈してしまうからです。

誠実な答え方としては、「はい、構成の検討と下書き作成のサポートとして、AIツールを一部活用いたしました」と事実を認めつつ、「しかし、エピソードの具体的な内容、結果の数字、そこから得た私自身の具体的な学びや考えは、すべて私自身の経験に基づき、最終的には一字一句自分の言葉で修正し、私のオリジナリティを反映させています」と付け加えるのがベストです。

AIを「代筆」ではなく「効率的な文章作成のツール」として活用したという姿勢を伝え、「内容は自分のもの」であることを強調することで、誠実さと同時に、新しい技術を上手に活用できる能力をアピールできます。

AIで作成した文章を、どれくらい修正すればバレませんか?

AIバレを防ぐために必要な修正の「量」に明確な基準はありませんが、「文章の約5割以上、特に表現や語尾を入れ替えること」を目安にしつつ、それ以上に「人間的な要素」をどれだけ盛り込めたかが重要です。

単純に単語を入れ替えるだけでなく、あなた特有の感情表現、より具体的な行動描写、その経験を通じて得たあなた自身の独自の視点や価値観といった、「AIには生み出せない情報」を文章全体に散りばめる修正を施しましょう。

特に、抽象的な接続詞を削除し、口語的で親しみやすい表現に直す、そして、あなた自身の感情が溢れるような言葉を意図的に加える作業は、AIバレを防ぐ上で最も効果的です。

最終的に、「これを読んだ人が、目の前にいるあなた自身が話している光景を思い浮かべられるか」という視点でチェックすることが大切です。

AIチェッカーツールで「AIっぽい」と判定されたら、どうすればいいですか?

AIチェッカーツールで高い判定が出た場合、焦る必要はありませんが、その文章が「個性に欠ける、一般的な文章」である可能性が高いと認識し、徹底的にリライトを行いましょう。

具体的な対処法としては、まず自分の個性と熱量を入れ直す作業に重点を置きます。

AIが作った文章を横に置き、「私がこのエピソードで一番言いたいこと、一番感じたことは何だろう?」と自問し、その答えを文章の最初と最後に、より力強い言葉で再配置してください。

次に、固有名詞や数字、エピソードのディテールを増やし、抽象度を一気に下げましょう。

最後に、あえて少し「不完全な人間らしさ」を出すために、完璧すぎる接続詞の使用を避けたり、親しい友人に話すような、少しだけ砕けた表現を部分的に加えたりといった工夫をしてみてください。

AIでのガクチカ作成をしたい方へのおすすめ関連記事

人事目線でガクチカのAI使用について解説している記事はコチラ!

AI作成したガクチカを添削したい!レベルアップさせたい!という方はコチラの記事をチェック!

【AIでガクチカがバレない方法】まとめ

AIを活用したガクチカ作成は、現代の就職活動における強力な武器になり得ますが、その利用方法には細心の注意が必要です。

AIは、「構成の叩き台」や「下書き」を作成する上では非常に優秀なアシスタントですが、「あなたの経験と個性を伝える文章」を生み出すことはできません。

AIにすべてを任せるのではなく、AIが出力した文章を、あなた自身の具体的なエピソード、リアルな感情、そして面接で語り切れるだけの熱量と、志望企業との関連性を盛り込むことで、「AIバレしない、あなただけのガクチカ」へと昇華させることが重要です。

AIの力を借りることは決して悪いことではありません。

大切なのは、AIを「効率化のツール」として賢く使いこなし、最終的な文章の質と責任は自分自身が持つというプロフェッショナルな姿勢です。

この記事で紹介した具体的な対策と注意点を参考に、自信を持って選考に臨める質の高いガクチカを作成し、あなたの就職活動を成功へと導きましょう。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート