大学3年生の方で、11月の就活は何をすべきなのか迷っている方は少なくありません。

また、11月から就活を始めるのは遅いのではないかと不安になっている方もいらっしゃるかと思います。

この記事では、早期化していると言われている27卒の就活で、11月からの就活は何をすべきなのかを徹底解説します。

さらに、記事の最後では大学1年生、2年生、4年生向けにも、11月に就活でやるべきことを解説しています。

11月から就活を始めるのは遅いのか、内定は獲得できるのか、内定獲得のためには何をすべきなのかまで全て紹介するので、ぜひ今後の就活の参考にしてください。

目次[目次を全て表示する]

【11月の就活】最新の27卒就活状況

大学3年生の11月というと、サマーインターンに参加した友人の話が耳に入ってきたり、大学内でガイダンスが増えたりして、「そろそろ本気で動かないといけないのかな」と焦りを感じ始める時期ではないでしょうか。

実際、これまでの相談経験からも、この時期に「何から手をつければいいかわからない」という相談が急増します。

しかし、ただ闇雲に動くのは得策ではありません。

まずは、同級生たちが実際にどのような動きをしているのか、客観的なデータを知ることから始めましょう。

先輩たちのデータを紐解くことで、「自分は遅れているのか、進んでいるのか」という立ち位置が明確になります。

周囲の雰囲気に流されるのではなく、事実に基づいた戦略を立てるために、まずは27卒の最新動向を一緒に確認していきましょう。

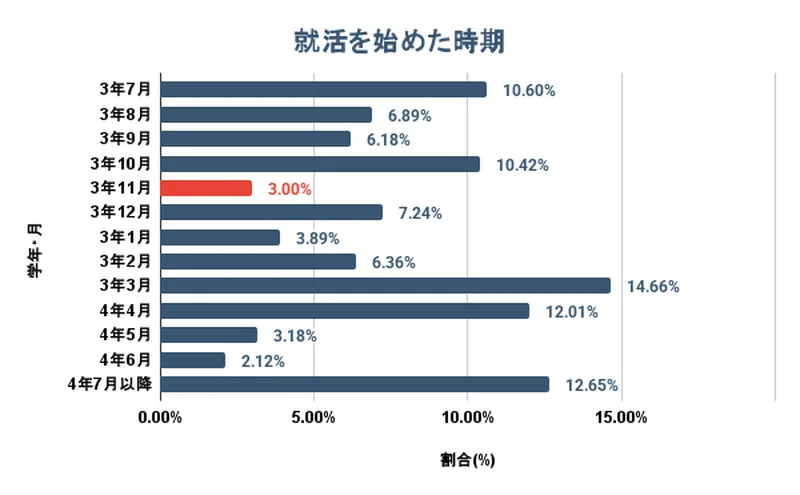

11月から就活を始める人は全体の3.00%

株式会社ファンオブライフが実施したアンケート調査によると、大学3年生の11月に就職活動をスタートさせた学生は、全体のわずか3.00%という結果が出ています。

この数字だけを見ると「11月から始める人は少数派なのか」と感じるかもしれませんが、少し視点を変えてみてください。

実は、大学3年生の夏休み前(4月〜7月)に動き出した層と、夏休み中(8月・9月)に始めた層を合計すると、すでに3割以上の学生が何らかのアクションを起こしています。

つまり、11月スタートのあなたは、すでに動いている約3割の早期層を追いかける形でスタートラインに立つことになるのです。

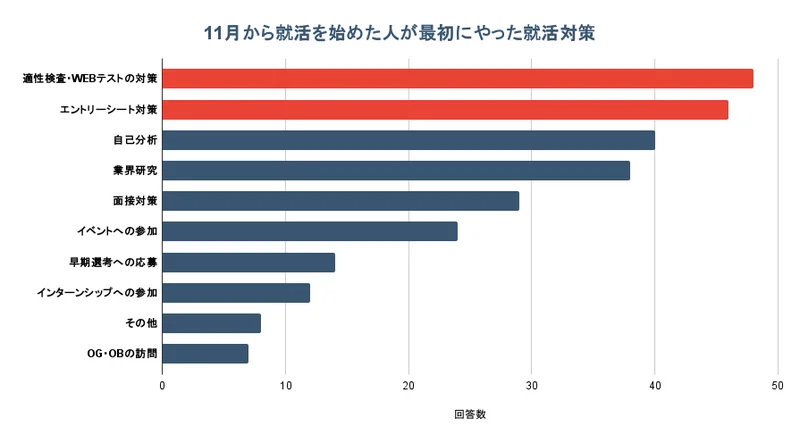

11月から始める人は選考対策から入る人が多い

11月から就活を始めた学生が具体的に何に取り組んでいるか(同社の調査結果)を見ると、非常に興味深い傾向が見えてきます。

夏から動いている学生が「インターンシップ参加」や「業界研究」に時間を割いているのに対し、11月スタート組は「適性検査・WEBテスト対策」や「エントリーシート対策」に注力している割合が非常に高いのです。

これは、冬のインターンシップや早期選考の締め切りが迫っており、直近の選考を突破するための実戦的な対策を優先せざるを得ない状況があるからだと推測できます。

これから動き出す皆さんへのアドバイスとして、自己分析や業界研究ももちろん大切ですが、それと並行して「テスト対策」と「書く練習」をすぐに始めてください。

特にSPIなどの適性検査は、対策さえすれば確実に点数が伸びる分野です。

せっかく志望度が高い企業を見つけても、テストの点数が足りずに足切りされてしまうのはあまりに勿体ないことです。

まずは書店で対策本を一冊購入し、毎日少しずつでも問題を解く習慣をつけることから始めてみましょう。

実践的なスキルを身につけることが、遅れを取り戻す最短ルートになります。

11月時点では総合商社・金融業界の志望者が最多

11月時点で学生から熱い視線を集めている業界のトレンド(ダイヤモンド・ヒューマンリソースの調査結果)を見てみると、文系・理系を問わず「総合商社」が圧倒的な人気を誇っていることがわかります。

伊藤忠商事や丸紅などがランキングの上位を独占しており、グローバルに活躍できる環境や、高水準な給与体系が学生を惹きつけているようです。

また、メガバンクをはじめとする大手金融機関も、初任給の引き上げや待遇改善を積極的に打ち出していることから、安定と成長の両方を求める学生からの支持を集め、人気が再燃しています。

一方で、理系女子の動向に目を向けると、食品メーカーや消費財メーカーの人気が復活している点が特徴的です。

これは、専門性を活かせる職種であることに加え、結婚や出産などのライフイベントを見据えた「働きやすさ」が評価されているためでしょう。

このように、現在は「待遇」や「働きやすさ」が企業選びの大きな軸になっています。

皆さんも、ランキング上位の企業をただ眺めるのではなく、なぜその企業が支持されているのかという理由を深掘りしてみてください。

そこから、自分が仕事に何を求めているのかという「就活の軸」が見えてくるはずです。

【11月の就活】大学3年の11月の就活スケジュール

ここからは、大学3年の11月から就活をスタートする27卒のみなさんに向けて、具体的な行動スケジュールを月ごとに解説していきます。

「何から手をつければいいか分からない」という方も、このスケジュールを参考にすれば、今やるべきことが明確になるはずです。

就職活動は、やみくもに動いても成果にはつながりにくいものです。

特にこの11月から年明け1月までの3ヶ月間は、就活の土台を作る非常に重要な時期となります。

自己分析で「自分」を知り、業界・企業研究で「相手」を知る。

そして、インターンシップなどで「実践」の場を踏む。

この基本的なステップを着実に進めることで、3月以降の本格的な選考シーズンに向けて万全の準備を整えることができます。

大切なのは、小さな行動でもいいので「毎日」就活に触れる習慣をつけることです。

焦る必要はありませんが、一日一日を大切に、計画的に進めていきましょう。

まずはこの11月にやるべきことから、一緒に確認していきます。

27卒の11月の就活スケジュール

11月は、まさに就活の「準備運動」を開始する月です。

ここでしっかりと土台を作っておくことが、今後の活動をスムーズに進める鍵となります。

まず最優先で取り組んでほしいのが、「自己分析」です。

なぜなら、自分が何をしたいのか、何が得意なのかが分からなければ、どの業界や企業を受ければいいか判断できないからです。

難しく考える必要はありません。

まずは、大学時代に力を入れたこと、楽しかった経験、逆に苦労した経験などをノートに書き出してみましょう。

その際、「なぜそう感じたのか?」を最低3回は深掘りすることを意識してください。

次に、「業界・企業研究」のスタートです。

世の中にどんな仕事があるのかを知らなければ、選択肢すら生まれません。

「就活市場」のような就活サイトや業界地図、企業の採用ホームページなどを活用し、まずは「少しでも興味が持てる」分野から調べてみましょう。

秋冬インターンシップの情報収集と応募も並行して進めてください。

インターンは業界や仕事内容を知る絶好の機会です。

選考がある場合もありますが、まずは臆せずエントリーしてみる「行動力」が大切です。

27卒の12月の就活スケジュール

12月に入ったら、11月に始めた自己分析や業界研究を継続しつつ、さらに具体的なアクションに移していきましょう。

この時期のメインイベントの一つが「秋冬インターンシップへの参加」です。

もし選考に通過したら、積極的に参加してください。

1dayであっても、企業の雰囲気や仕事の一端に触れることは、大きな収穫になります。

参加する際は、「何か一つでも質問する」「社員の働き方を観察する」など、自分なりの目的意識を持って臨むことが重要です。

また、自己分析で出てきた「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」や「自己PR」のネタを、エントリーシート(ES)で使えるように文章化する練習を始めてみましょう。

いきなり完璧を目指す必要はありません。

まずは400字程度で「誰が読んでも伝わるか」を意識して書いてみてください。

余裕があれば「OB・OG訪問」の準備も始めたいところです。

大学のキャリアセンターやゼミの先輩など、活用できる人脈は積極的に頼る姿勢が大切です。

実際に働く人の生の声は、何よりもリアルな情報源となります。

27卒の1月の就活スケジュール

年が明け、1月になると、就活ムードも徐々に高まってきます。

大学によっては学期末試験の時期と重なるため、忙しくなる学生も多いでしょう。

この時期は、ES対策と並行して「筆記試験・Webテスト対策」を本格的にスタートさせることが不可欠です。

SPIや玉手箱など、企業によって使用するテストは様々ですが、これらは対策すれば必ずスコアが上がる分野です。

逆に言えば、対策不足だと、面接にすら進めず不合格になってしまう可能性もあります。

まずは市販の対策本を1冊購入し、毎日少しずつでも問題を解く習慣をつけましょう。

特に苦手分野は早めに克服しておくことが肝心です。

1、2、3月はもう就活で忙しくて遊べない?

1月のスケジュールを見ると、「これからどんどん忙しくなって、もう遊べなくなるんじゃ…」と不安になるかもしれませんね。

確かに、1月は学期末試験、2月は春休みを利用したインターンシップや選考対策、そして3月は企業説明会やエントリーシートの提出ラッシュが始まり、就職活動が生活の中心になっていくのは事実です。

特に3月以降は、移動時間や面接準備なども含め、想像以上に時間を取られると感じるでしょう。

しかし、「全く遊べない」かというと、そんなことはありません。

大切なのは、徹底したスケジュール管理とメリハリです。

やるべきことを明確にし、空いた時間を上手に使って友人とお茶をしたり、趣味の時間を持ったりすることは、就活を長く続けるための重要なリフレッシュになります。

ただし、卒業旅行など長期間の日程調整が必要な予定は、就活のピークと重ならないよう工夫するか、就活が一段落する6月以降に計画するのが賢明かもしれません。

【11月の就活】大学3年の11月からやるべき就活準備11選

- 自己分析・就活の軸の作成

- 業界研究

- 企業研究

- 直近の早期選考・本選考の締切確認

- OBOG訪問

- 就活サイト・アプリへの登録

- キャリアセンター主催のセミナーの予約

- ESの対策

- Webテストの対策

- 面接対策

- 就活イベントへの参加

11月から就活を本格的に始める場合、まずは基本的な準備を決して怠らないようにしましょう。

大学3年生の11月に就活準備を怠ってしまうと、就活の軸が定まらないまま就活をすることになり、自分でもよくわからないままなんとなく就活を進めていく、という事態に陥ってしまいます。

11月から就活をスタートする人は、周りの就活生に比べて遅いのでは、と焦るかもしれませんが、落ち着いてじっくり就活準備をすることが大切です。

自己分析を通じて、自分の強みや価値観を明確にし、どのような企業が自分に合っているのかを見極める軸を作成した後、業界研究と企業研究を行い、多くの業界や企業を幅広く分析し、自分に合った企業を絞り込んでいきましょう。

そして、就活アプリや就活サイト、就活セミナーなどを通して徹底的に就活情報を集めていくことが大切です。

11月にやるべき就活準備について、それぞれ順番に解説していきます。

1. 自己分析・就活の軸の作成

自己分析は、自分の強み・弱みや向いている業界を知るために、就職活動前に必ず行うべきものです。

新卒就活において、自己分析を怠ると、企業選びに迷いが生じやすく、どうしても志望動機が薄くなってしまったり、内定を獲得しても志望度が上がりきらず、承諾に至らない、という事態に陥ります。

将来的な入社後のミスマッチを防ぐためにも、自己分析を通じて、自分の興味や価値観を整理し、企業選びの基準をしっかりと決めておくことがとても重要です。

また、自己分析を1人で行うのが難しい場合は、自己分析ツールを活用するのもおすすめです。

就職活動において自己分析は、自分の強みや弱み、そして向いている業界を見極めるために欠かせません。自己分析をしっかり行うことで、企業選びに迷わず、スムーズに進めることができます。

そして、自己分析を行う最大の目的は「就活の軸」を作成することです。

就活の軸とは、企業選びの基準となる、自分にとって絶対に外せない条件などのことです。

これは、自己分析をして自分のことをしっかり理解しなければ、なかなか作ることができません。

しっかりとした就活の軸をつくるためにも、自己分析は念入りに行いましょう。

受けたい企業がない人は自己分析をしよう

自己分析をしっかり行おうとすると、数時間とかかってしまいます。

そこでおすすめするのが、就活市場の自己分析ツールです。

LINE登録をしてチャットに送られてくる質問に答えていくだけで、簡単に5分程度で自己分析することができます。

少しでも楽に自己分析をしたいという方は、こちらのボタンから利用してみてください。

2. 業界研究

業界研究とは、気になった業界について調べていくことです。

- 特徴/魅力

- 課題と将来性

- 業界のトップ企業

- 平均年齢・年収・勤続年数

- 自分の感想

上記のような項目についていくつかの業界を分析し、その中で、自分が魅力的だと思う業界を探していくのが業界研究です。

やり方は様々あり、就活市場では業界研究ノートを使った方法をおすすめしています。

業界研究ノートを使った業界研究のやり方について気になる方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

業界研究を深めておけば、選考の際に具体的で説得力のある志望理由を伝えられるだけでなく、就職後のミスマッチを防ぐためにも大いに役立ちます。

3. 企業研究

企業研究とは、業界研究の企業バージョンで、気になった企業のことを詳しく調べていく工程です。

- 基本情報

- 理念・ビジョン

- 求める人物像

- 事業内容

- 競合他社

- 強み・特徴

- 現状・課題

- 志望度

企業研究では、基本情報、どのような人物像が求められているのか、事業内容や強みはなんなのかを分析し、自分が働いているイメージが湧くかどうかを探っていきます。

そして研究をしていて気になった企業のインターン情報、早期選考情報を調べて就活を進めていく、という流れになります。

企業研究は、行わなければ志望動機が薄くなってしまったり、面接で詰められた際にボロが出てしまったりとマイナスな面が多いので、面倒でも必ず行うようにしましょう。

4. 直近のインターン・早期選考・本選考の締切確認

11月は、まだ多くの企業がインターンシップの選考を実施しています。

11月に選考があるのは、12月以降のウィンターインターンシップ(冬のインターン)の場合が多いです。

インターンシップや選考のエントリーには、ほとんどの場合、締切が設けられています。

インターンに参加したい企業がある場合は、必ず前もって企業の採用ページを確認し、エントリーやES提出日の期限はいつかを確認しておきましょう。

また、大学3年生の11月ごろに早期選考・本選考を始める企業は少なくありません。

- メディア・マスコミ系(テレビ含む)

- 外資系メーカー・コンサルティング

- メガベンチャー

- 日経大企業(インターン参加者限定の早期選考)

もし興味がある業界を絞っている場合には、その業界ですでに採用を始めている企業はどれくらいあるのかを必ず調べるようにしましょう。

5. OBOG訪問

OB・OG訪問も、11月に進めていくべき就活準備です。

OB・OG訪問とは、自分と同じ大学(サークル、インターンなど)の卒業生で、自分が興味を持っている企業に入社した人とコンタクトを取り、実際に話を聞くことです。

OB・OG訪問は、コンタクトが取れる人物を探してアポを取り、実際に会いにいく、という工程を踏むため、時間がかかります。

そのため、時間に余裕をもって進めていくようにしましょう。

就活が忙しくなってからではなかなか進めることができなくなるため、就活がまだ本格化していない11月に時間を作って進めていくのがおすすめです。

6. 就活サイト・アプリへの登録

大学3年生の11月には、就活サイト・アプリへの登録を始めましょう。

就活サイトとは、いまご覧いただいている「就活市場」のように、就活情報を発信している情報メディアのことです。

↑就活市場トップページ

登録をすると、最新の選考情報や就活のトレンド情報などを、LINE、メールにて受け取ることができるようになります。

11月からの就活の鍵は、情報収集です。

最新情報をどれだけ手に入れられるかで就活を成功させられるかどうかが変わるので、ぜひ積極的に登録をしてみてください。

また、就活アプリでは、企業のエントリーやESの作成、合格者のESの閲覧などができるので、就活サイトなどと合わせて利用してみるのもおすすめです。

7. キャリアセンター主催の選考対策会の予約

キャリアセンターとは、各大学に設置してある、就活支援センターのことです。

大学ごとに設置があるため、同じ大学の先輩がどのような就活スケジュールで動いていたのか、どのような企業に進んだのか、といった情報を手にいれることができます。

キャリアセンターの主な使い方は個別面談になるのですが、11月には、大学3年生にむけた選考対策セミナーを開催することが多いです。

↑イベントの例(早稲田大学 キャリアセンターより)

あなたが通っている大学のキャリアセンターでも、11月中に3年生(27卒)向けの就活セミナーの開催があるかと思いますので、ぜひ大学のホームページなどから情報を探してみてください。

ただし、選考対策は自己分析や業界・企業研究を十分に済ませた後でも問題ないため、終わっていない方は先にそちらを優先しましょう。

8. ESの対策

11月には、ESの対策をしましょう。

特にやってほしいのが、自己PR・ガクチカ・志望動機の対策です。

この3項目はどの企業においても聞かれる可能性が高く、必ず対策しておく必要があります。

実際に文章を作成してみて、難しいと感じた項目について再度分析し、書く内容を整えていく、というように、時間をかけて対策したいため、11月にやっておくのがおすすめです。

文字数別の対策をしておくことも大切です。

企業によっては、200字、300字などと文字数を指定していることも少なくありません。

余裕がある方は、文字数を制限された時にも対応できるよう、複数パターンの文章を用意しておきましょう。

9. Webテストの対策

Webテストは、企業が応募者の論理的思考力や基礎学力を測るために実施する面接前の選考試験です。

多くの企業がWebテストを導入しており、特に大手企業では採用の初期段階でのふるい分けとして導入されています。

近年では大手企業だけでなく、中小企業、ベンチャー企業も積極的にWebテストを活用しており、またWebテストの種類自体も様々になってきています。

↑主なWebテストの実施されやすい企業

Webテストの対策にはとても時間がかかるため、早めに取り組むことが重要です。

まだ本選考まで時間がある11月のうちにしっかりと対策を進め、Webテストに向けて準備をしましょう。

Webテストは面接前の重要な選考項目になっており、特に大手企業では採用初期段階でのふるい分けとして広く利用されています。準備には時間がかかるため、まだ余裕のある11月中にしっかり対策を進め、万全の状態で臨むことが大切です。

10. 面接対策

面接対策には主に3つの方法があります。それが、想定回答を作成すること、模擬面接をすること、実際に選考を受けてみることの3つです。

まずは、以下のようなよく聞かれる質問に対する想定回答を作っておきましょう。

↑対策しておくべき4つの基本的な質問

想定質問への回答が作成できたら、模擬面接や実際の選考を通じて実践的に進めるのがおすすめです。

面接でよく聞かれる質問に対しての想定回答を準備することも大切ですが、実際に対面での模擬面接を行うと、どれくらい緊張するものなのか、準備してきたものがどれくらい話せるのかがわかります。

また、面接は実際に経験を積むことで上達する部分が大きいので、少しでも興味が湧いた企業があればすべて受けてみる、くらいでも良いかもしれません。

グループ面接の対策もしよう

2024年に入って、グループ面接を実施する企業が増えています。

グループ面接とは、1人~3人の面接官に対して複数人の就活生が向き合い、同時に質疑応答を行う形式の面接のことです。

グループ面接では1対1の面接と異なり、短い回答時間で自分のことを知ってもらう必要があり、またグループ面接特有の質問もあったりするため、必ず対策をしておく必要があります。

27卒の11月以降の就活においても、グループ面接が増えることが予想されます。

ESの対策、Webテストの対策、基本的な面接対策を終えたら、必ずグループ面接の対策を行いましょう。

面接には、一対一のよくある形式だけではなく、グループ面接、グループディスカッション(GD)、録画面接、AI面接など、思いの外たくさんの種類があります。コロナ禍以降に増え始めた特殊な形式もあるため、受ける企業が決まっていない人は幅広く対策をしていきましょう。

11. 就活イベントへの参加

大学3年の11月から就活を始めるという人は、就活イベントにも積極的に参加するようにしましょう。

例えば、秋冬のインターンシップ選考や本番は11月から行われますし、早期選考の企業説明会や合同説明会、選考対策イベントなども11月から活発になっていきます。

これらのイベントに積極的に参加して情報収集をしたり、就活の雰囲気を掴んでおくだけでも、今後の就活に対する意識や知識などの面で他の就活生と差をつけることができます。

大学3年の11月に参加すべき就活イベントについてはこのあと詳しく解説をしていきますので、ぜひ続けてお読みください。

【11月の就活】大学3年の11月に参加すべき就活イベント

- 秋冬のインターンシップ

- 早期選考の企業説明会

- 合同説明会

- 選考対策イベント

11月の就活で参加すべき就活イベントを紹介します。

11月には多くの就活イベントが開催されます。

就活関係のイベントに積極的に参加することで、企業の最新情報を得たり、早期選考に進むためのチャンスを掴むことができるようになるため、興味のあるイベントにはどんどん参加をしましょう。

就活生の皆さんに特に参加してほしいのは、秋のインターンシップや早期選考の企業説明会です。

秋のインターンシップでは、業務の現場体験ができ、企業の雰囲気をより深く理解できます。

また、早期選考の説明会では、企業の特徴や選考のポイントを把握し、本選考に備えることができます。

さらに、マイナビやリクナビなどが合同説明会を主催し始める時期でもあるため、もし近くでの開催があれば積極的に行ってみましょう。

ここでは、どのようなイベントなのかを順番に解説をしていきます。

秋冬のインターンシップ

11月には、秋冬のインターンを意識した動きをとりましょう。

秋冬のインターンシップは、サマーインターンとは異なり、実際の業務や企業文化により深く触れることができる貴重な機会になります。現場での体験を通じて企業理解を深めると同時に、早期選考のチャンスも広がります。大手企業でも、通常の選考とは異なるルートが用意されることがあるため、積極的に参加するのがおすすめです。

秋のインターン(ウォータムインターン)は、9月から10月にかけて選考が行われ、11月に本番という流れが多いです。

そのため、11月から就活を始めて、11月にインターンに参加したい、という人は、選考無しのインターンシップへの参加を狙うのがおすすめです。

秋のインターンへの参加をしない人は、12月、1月に本番がある冬のインターン(ウィンターインターン)への参加を狙いましょう。

冬のインターンの多くは11月中にエントリーやES提出の締め切りを設けているため、11月に就活を開始しても十分に間に合うスケジュール感となっています。

冬のインターンに向けて、どのような業界が面白そうか、どのような職種が自分にあっていそうかを分析し、ESの作成を進めましょう。

夏のインターン(サマーインターン)は、学生に興味をもってもらうことを一番の目的としていることが多いです。

そのため、あまり深い業務体験をさせず、楽しい面を全面的に押し出している、という企業もあるようです。

一方で秋冬のインターンは実際の業務体験であることが多く、よりその企業のリアルを知ることができるのです。

早期選考の企業説明会

早期選考の企業説明会には1社以上必ず参加しましょう。

企業の最新情報を得ることができるだけでなく、少しでも良いと思った企業があれば11月中には選考を進めていくことが可能になるためです。

説明会では、企業の雰囲気や文化を感じ取ることができるため、入社した際の実際のキャリアプランなども立てやすくなります。

同じ業界でも複数の企業の説明会に参加してみると何か発見があるかもしれません。

同じ業界の企業でも、企業によって説明会の内容は全く異なります。

業界の説明から入る企業もあれば、業界のことは詳しく知っている前提で、企業の事業内容を詳しく説明してくれる企業もあります。

さまざまな企業の説明会に参加して、業界のことを広く知るきっかけにしましょう。

また、説明会で気になった企業の早期選考に参加して進めておくことで、3月に本選考が始まった際にスケジュールにゆとりができるため多くの企業にエントリーしやすくなり、効率的に就活を進められます。

合同説明会

合同説明会は、11月から活発になっていきます。

12月以降も継続的に実施される合同説明会ですが、就活市場では、11月の参加をおすすめします。

理由は、とにかく様々な業界の多種多様な企業の説明会に参加することができるからです。

先述した通り、企業によって説明会の内容は全く違うため、多種多様な説明会を聞くことはとても大切なのです。

11月に最もやるべきことは、自己分析を行って就活の軸を決めることです。

様々な企業の説明会に参加することで、世の中にどのような企業があり、自分に合いそうなのはどのような働き方の企業なのか、というのを知ることができます。

そしてその感想や感覚をもとにして自己分析を進めていくことで、より正確な就活の軸を作成することができるようになります。

近くで開催している合同説明会があれば、雰囲気を知る、少しでも情報収集をする、といった観点から、ぜひ参加してみてください。

これは筆者の考えなのですが、合同説明会は「The・就活」という感じがするものです。

そのため、合同説明会に行ってみることで「就活を始めた」という実感も湧きやすくなります。

合同説明会に限らずですが、就活イベントにはぜひ積極的に参加してみてください。

選考対策イベント

11月には、意識的に選考対策イベントを探して参加しましょう。

選考対策イベントとは、大学のキャリアセンターや就活エージェント、その他民間企業が実施する、選考対策に焦点を当てたイベントのことです。

- ES添削会

- ガクチカ研究所

- 模擬面接会

- グルディス体験会

とくにおすすめなのは、グルディス体験会です。

グルディスとはグループディスカッションの略で、4人前後で1チームとなってそれぞれのメンバーが役割をもち、企業から出されたお題に対する答えを議論する、という選考方法のことです。

グルディスは議論の過程でそれぞれの学生がどのように役割を遂行したか、どのように立ち回ったかを人事がみて判断します。

そのため実践経験がある方が有利なのですが、なかなか人を集めるのは難しいですよね。

そこで、グルディス体験会に参加をしておけば、いざ本番となったときにも焦らず自分の役割に対して適切な立ち回りができるようになります。

それ以外にも、自分はこれが苦手だ、という選考形式があれば、11月はその対策イベントに積極的に参加していきましょう。

【11月の就活】大学3年の11月から就活を始めなければならない理由

- 年内内定が狙えるギリギリの時期だから

- 就活が早期化しているから

- 人気企業ほど早期に締め切ってしまうから

11月に就活を始めるのは遅いといえども、面倒くさかったり、なかなか時間が作れなかったりといった理由から、就活を始めるかどうか迷っている方も少なくないと思います。

そこでここでは11月から就活を始めなければならない理由について3つ紹介をします。

ここで紹介する3つの理由を参考にした上で、なぜ11月から就活を始めなければならないのかを理解して、早速動き出せるように準備をしていきましょう。

年内内定が狙えるギリギリの時期だから

1つ目の理由は年内内定が狙えるギリギリの時期が11月だからです。

一般的な企業の選考期間は1ヶ月から2ヶ月と言われています。

そのため12月末までに就活を終えようと思っている場合には、11月から就活を始めなければ、内定が出るタイミングが遅くなってしまい間に合いません。

そのため11月は年内内定が狙えるギリギリの時期だと言えるのです。

たとえ年内に就活を終えたいと思っていない場合でも、年内に内定を持っておいて、年明けから本選考の対策に進む、という形であれば安心して就活に取り組むことができるようになります。

11月から就活を始めて年内に内定を獲得し、まずは1つ安心できるよう、今から就活準備を始めていくことがおすすめです。

就活が早期化しているから

2つ目の理由は就活が早期化しているからです。

2018年に経団連によるルールの変更があり、企業は学生の採用活動を3月1日以前にスタートすることが可能になりました。

その翌年から、毎年1ヶ月から2ヶ月ずつ就活のスタートが早まっています。

今年は6年目になるので、2018年以前の就活よりも6ヶ月早まっているということになります。

3月の6ヶ月前といえば、10月から11月です。

つまり、以前であれば3月にやっていたことを11月にやらなければ、就活に乗り遅れてしまうということになります。

もちろん年明けから就活を始めたとしても、本選考で内定を獲得することはできます。

しかし、後になればなるほど、周りの学生のレベルは上がっていきますし、企業の採用レベルもどんどん上がっていきます。

11月から始めることで就活の早期化に対応することができ、またこれから始める学生に対して有利に就活を進めることができるようになるのです。

人気企業ほど早期に締め切ってしまうから

3つ目の理由は人気企業ほど早期に締め切ってしまうからです。

早期化について解説をしましたが、早まっているのは就活のスタート時期だけではありません。

スタートが早まった分企業が採用を終える時期も早期化しています。

以前は3月から5月にかけて選考を実施し、6月1日に内定を出すというケースが多かったのですが、現在では同じく選考期間を3ヶ月と考えると、1月、2月には採用を締め切る企業も出てくるということになります。

そして企業の採用枠は数に限りがあります。

人気企業ほど学生のエントリー数は増えます。

つまり人気な企業ほど採用枠が早く埋まってしまい、早期に締め切ってしまう可能性が高いのです。

就活は椅子取りゲーム?

就活、もとい企業の採用活動は椅子取りゲームに似ています。

11月であれば、100個の椅子を500人で奪い合う状態なのに対し、年明け以降は、50個の椅子を3万人で奪い合う状態になるのです。

どちらの方が内定獲得の可能性が高いかは一目瞭然ですよね。

ホワイト企業に入りたい、条件のいい企業に入りたい、と少しでも考えている人は、11月から就活を始めましょう。

【11月の就活】大学3年の11月の就活の特徴

- 早期内定獲得者が出てくる

- 大手日系企業の就活イベントが活発になる

- 外資系企業の本選考エントリーが始まる

続いて27卒の11月の就活の特徴について解説をします。

11月には就活に関する変化が少しずつ起こり始めます。

ここではどのような変化があるのか、11月の就活にはどのような特徴があるのかという点について3つ解説をしますので、是非11月の就活を進める上で参考にしてみてください。

早期内定獲得者が出てくる

1つ目の特徴は早期内定獲得者が出てくるということです。

通年採用の企業や、サマーインターンから早期選考の案内を受けた企業は11月に内定が出ます。

そのため大学3年生でも内定を獲得している人が11月頃には現れ始めるのです。

もしかしたらSNSやニュースサイトなどで内定を獲得している27卒の様子が分かり、焦ることになるかもしれません。

しかし大切なのは、焦ることではなく、今就活を始めて自分のペースでしっかりと対策を進めていくことです。

今内定を持っていようが、大学4年生になってから内定を取ろうが、入社時期は同じく来年の4月です。

もちろん早期に内定を獲得した方が安心できますし、その後の大学生活を有意義に過ごせるかもしれません。

しかし就職活動は人生の分岐点です。

早く内定が欲しいから、早く就活を終えたいからという理由で無理に内定承諾をしてしまうと、将来ミスマッチに繋がり、せっかく頑張って就活をしたのに3ヶ月でやめてしまう、そして転職活動をしなければならない、という自体に陥りかねません。

11月は早期内定獲得者が出てくるが、焦る必要はないということを頭に入れておきましょう。

大手日系企業の就活イベントが活発になる

2つ目の特徴は大手日経企業の就活イベントが活発になるということです。

大手日系企業は11月に内定を出すことができません。

そのため11月は大学3年生向けのイベントを開催し、本選考のエントリー数を増やすということに注力をします。

よって11月は大手日系企業の就活イベントが増え、入社を狙う人たちがそのインターンなどの選考に向けた対策を始めるという構図が起こります。

大手日経企業を見ていない人でも、就活イベントに参加するのは是非おすすめします。

日経企業はレベルが高いため、どのような就活生がいるのか、大手企業の人事はどのような考えを持って採用をしているのか、就活のリアルな部分を見ることができるのです。

大手日経企業の就活イベントが活発になるということを頭に入れておいて、もし参加できそうなイベントがあれば参加するといった準備をしておきましょう。

金融系企業の本選考エントリーが始まる

3つ目の特徴は金融系企業の本選考エントリーが多く始まるということです。

例年この時期に本選考を始めるのは、外資系企業が多い傾向にありました。

しかし27卒の就活では、ドイツ銀行やインキュヴェントファインドなど、金融系の企業の11月締め切りが目立ちます。

これは業界全体として人手不足であり、早く採用して、労働人数を確保したい、といった動きの表れなので、11月の本選校にエントリーをすれば内定が狙いやすいということになります。

金融業界に行きたい人はもちろん、レベルの高い選考で本選考の練習をしたいという方も、ぜひ11月に締め切りがある金融系企業にエントリーをしてみた上で、先行を進めてみてはいかがでしょうか。

【11月の就活】大学3年の11月からの就活を成功させるためのポイント

- まずは学んでいる学問に近い業界を受けてみる

- とにかく情報収集をする

- 大手以外も積極的にみる

- 練習で早期選考を受けてみる

- 就活エージェントを利用する

ここからは、11月の就活を成功させるためのポイントを2つ紹介します。

どちらのポイントも、11月から就活を始める方には絶対に知っておいていただきたい内容となっていますので、よく読んで就活を進めてみてください。

まずは学んでいる学問に近い業界を受けてみる

11月から就活を始めると言っても、どの業界から見始めればいいのかなかなか難しいですよね。

そんな時は、まずは自分が学んでいる学問に近い業界から業界研究をしてみることをおすすめします。

例えば、大学で金融や経済学について学んでいるなら金融業界をみてみる、といった具合です。

これをおすすめする理由は、業界分析がとにかくしやすいからです。

そのため、ビジネスモデルを理解した上でどのような働き方をする業界なのかを探っていくことができ、業界分析が捗ります。

何から手をつけていいかわからない、どの業界を受けていこうか決まらないという人は、自分に親しみが深い分野を取り扱っている業界の業界分析から入ってみましょう。

とにかく情報収集をする

情報収集は、就活を成功させるために最も大切といっても過言ではありません。

就活は情報戦と言われています。

例えば、今年の就活トレンドはなんなのか、受ける企業はどのような企業なのか、エントリーした企業の選考では何が聞かれるのか、知っているのと知らないのとでは天と地ほど差が出てしまいます。

就活の情報はとにかく集めれば集めるほど得なので、以下のような媒体を使って積極的に情報を集めましょう。

- 就活サイト

- ニュースサイト

- YouTube

- SNS(X、TikTok)

- 就活エージェント

大手以外も積極的にみる

一つ目のポイントは、大手以外も積極的にみていくことです。

大学3年生の11月から就活をスタートして、大手企業の内定を獲得することはとても難しいです。

なぜなら、同じく大手への入社を狙っているライバルの多くは、すでにサマーインターンから動き出しているためです。

サマーインターンを経験している就活生は、経験値が多いだけでなく、自分自身への理解も進んでいるため、自己PRや志望動機にも余念がありません。

思ったよりも差がついていると思った方が良いでしょう。

また、サマーインターンから動き出している就活生は高学歴が多く、学歴フィルターに引っかかってしまうことも予想されます。

つまり、大手企業のみに絞って就活を進めていくことには、大きなリスクが伴うのです。

一方11月の就活では、まだ大手企業こそ動き出していないものの、本格的に27卒の採用を始めている中小企業、ベンチャー企業、大手グループ会社は少なくありません。

そこを狙っていくことで、幅広いチャンスを得ることができるのです。

また、大手企業に入れたからといって安定するわけではなく、中小企業、ベンチャー企業の方が裁量権を持って働くことができたり、稼ぐことができたりと、良いこともたくさんあります。

11月の就活では、とにかく大手企業に絞るのではなく、幅広い企業をみていくのがポイントです。

そもそも、日本の企業の95%以上が中小企業だと言われています。

大手企業だけをみていると、日本の大部分を占める企業を見ないまま就活を終えることになるのです。

練習で早期選考を受けてみる

大学3年生の11月には、早期選考を積極的に受けましょう。

早期選考の目的は内定を情報解禁前に獲得することがメインですが、それ以外にも、本選考の練習になる、というメリットがあります。

早期選考だからといって受かりやすいというわけではなく、本選考と同じ緊迫感の中で面接という場を経験することができます。

面接経験は、どれだけ本番を経験してきたかで差がつきます。

そのため、早期選考をたくさん経験しておくことで、本選考の面接でも緊張せず、素のままの自分を出すことができるようになります。

興味のある業界がある人は、積極的にその業界の企業を探して早期選考を受けていきましょう。

就活エージェントを利用する

大学3年生の11月から就活をスタートする人は、積極的に就活エージェントを利用しましょう。

就活エージェントを利用することで、11月に就活を開始して年内に就活終了することすら狙えます。

その理由は、就活エージェントが持っている非公開の選考ルートにあります。

就活エージェントは、企業との独自のパイプを持っており、エージェント経由の学生限定で選考期間を短縮したり、優先的に選考を組んだりすることが可能なこともあるのです。

短いスパンで選考を行う企業は就活エージェント経由でないと応募が難しいので、少しでも早いうちに内定に近づきたい人は積極的に利用しましょう。

就活市場が運営している就活エージェントサービス「ジョブコミット」は、完全無料で就活サポートをしており、2024年10月時点ですでに複数名の27卒内定獲得者を排出しています。

気になった方は、ぜひ登録だけでもして、メールなどから選考情報を受け取ってみてください。

【11月の就活】大学3年の11月から就活を進める上での注意点

- 遅いと思っても就活準備を怠らない

- 冬季インターンのスケジュールはこまめに確認する

- 就活サービスの食わず嫌いをしない

- 寒さ対策をする

大学3年生の11月から就活を進めるという方も少なくないでしょう。

ここでは、大学3年の11月に就活を進める上での注意点を解説します。

11月は多くの就活生が就活をスタートする時期のため、多少なりとも変化があります。

ここで紹介する注意点をしっかり押さえて、良いスタートダッシュを切れるようにしましょう。

遅いと思っても就活準備を怠らない

ひとつめは、11月からの就活は遅いな、と感じても就活準備を怠らないことです。

11月に動き出すと、周りの就活生は既にインターンに参加していたり、内定を獲得したりしているため、焦る方も少なくありません。

しかし、焦って自己分析や業界研究、企業研究を飛ばしてインターン・早期選考にエントリーをしていってしまうと、自分が何に向いているのか、自分が本当にいきたい業界はどこなのかがわからないまま就活を進めることになります。

そうなると、将来的なミスマッチに繋がってしまったり、インターンにせっかく参加したのに得るものが少なくなってしまったりするため、むしろ時間を無駄にしてしまうことになりかねません。

自分は出遅れたかな、と感じても就活準備は決して怠らずに就活を進めましょう。

冬季インターンのスケジュールはこまめに確認する

冬季インターンのスケジュールはこまめに確認をしましょう。

理由は、企業の選考状況は常に変わることがあるためです。

企業が予想していたよりも多数の応募があり、当初のエントリー期限よりも前に締め切られる、なんてこともあります。

そういった事態にもきちんと対処できるように、一度確認した企業のインターンでもこまめにスケジュールを確認し、変更がないか、新しいエントリー枠ができていないか、などを確認しておく必要があります。

就活サービスの食わず嫌いをしない

就活がうまくいかない人の特徴として、就活サービスの食わず嫌いをしてなかなか頼ることをしない、というものがあります。

結論として、就活アプリや就活サイト、就活エージェントといった就活サービスは積極的に使うことをおすすめします。

再度のお伝えになりますが、就活成功の鍵は情報収集をとにかくたくさんすることです。

そのためには、大学のキャリアセンターだけでなく、民間の就活サービスの利用も欠かせません。

使わずになんとなく嫌い、で放置するのではなく、一度は実際に使ってみた上で使うか使わないかを判断するようにしましょう。

寒さ対策をする

三つめの注意点は、寒さ対策をすることです。

ここまでに紹介した二つとはちょっと毛色の違う注意点になりますが、とても注意していただきたい点になります。

なかなか忙しい就職活動ですが、体調を崩してしまっては元も子もありません。

11月は例年、気温の変化が激しいため、体調を崩して選考の日程を再調整する学生も多いです。

しかし、選考の日程があとになればなるほど、不利になってしまう可能性があります。

体調管理は怠らず、寒い日用の服装もきちんと用意して、寒さ対策をした上で11月の就活に臨みましょう。

【11月の就活】大学3年の11月の就活に関するよくある質問

11月の就活に関するよくある質問とその回答を紹介します。

数々の就職活動に関する記事を書いてきた筆者が、大学3年生の11月のリアルに基づいて答えていきますので、ぜひ今後の就活の参考にしてください。

就活は11月には始めましょう。

多くの学生がサマーインターンから動き出している中で、秋まで就活を始めていないのは、少し遅れていると言えます。

しかし、まだまだ動き出していない企業も多く、11月から就活準備を始めることで、まだまだ挽回することができます。

まだ就活を始めていない人は、10月後半〜11月には就活準備を始めるようにしましょう。

秋採用とは、大学4年生を対象に、まだ採用枠が埋まっていない企業が実施する秋の採用のことです。

夏までに取りたい数の学生を採用しきれなかった企業が実施するもので、今年で言えば25卒の学生が対象となります。

そのため、27卒の就活生のみなさんには直接関係はありませんが、秋採用というものが存在することはぜひ知っておいてください。

内定は一般的に、大学4年生の10月までには獲得しておくのが良いとされています。

理由は、毎年10月1日には内定式というイベントがあるためです。

内定式とは、内定承諾をした学生を一同に集めて顔合わせや研修を行うイベントのことで、多くの就活生はこのタイミングで初めて同期と顔を合わせます。

10月の内定式に参加できない状態で入社することになると、ミスマッチに気が付かないまま入社してしまう可能性があり、内定式にはぜひとも参加していただきたいです。

そのため、大学4年生の10月までには確実に内定を獲得できる就活スケジュールで動きましょう。

大学3年生の11月には、もう内定を獲得することが可能です。

早い企業では、早期選考・本選考を10月から募集しています。

弊社で運営している就活サービス「ジョブコミット」では、すでに27卒の採用活動を本格的に開始している企業様とのお付き合いを100社以上させていただいています。

そして、それらの企業様から内定をいただき、就活を終了している学生様も複数いらっしゃいます。

大手企業はまだそこまで動き出していませんが、中小企業、ベンチャー企業であれば、11月には早期選考・本選考という形で27卒の採用に乗り出している企業は少なくありません。

自己分析や業界研究、企業研究といった就活準備を怠らず、内定を獲得したい企業の選考対策を徹底的に行えば、11月に就活をスタートして11月中に内定を獲得することも夢ではありません。

11月に早期選考を受けて落ちてしまった企業には再エントリーできない場合が多いです。

企業にもよるので、正しい情報は必ず企業の採用ホームページを確認していただきたいのですが、特に倍率が高い企業では再エントリーはほぼできないと思って良いでしょう。

そのため、倍率が高く、難易度の高い企業を第一志望に置いている場合には、焦って早期選考でエントリーするのではなく、本選考までに徹底的に対策をして、万全の状態で挑むことをおすすめします。

資格試験の勉強も、就活として行うならば11月が限度でしょう。

特にIT業界や専門職への就職を考えている人は、資格を取得することで、就職活動において有利になることができます。

また、それ以外の職種に就職したいと考えている場合でも、持っておくことでどのようなスキルを持っているかを簡単に証明することができるため、選考で有利に働くケースがほとんどです。

- 入社後に取得必須の資格を事前に取得している

- 入社後に業務に必要なスキルに関する資格を取得している

- その業界に興味を持っていることがわかる資格を取得している

実際の業務内容で活きるような資格を持っている場合、即戦力として期待され、選考通過率をグッと上げることも可能です。

また、企業によっては採用段階では必要ないが入社後に資格取得が必須、という場合もあり、その資格をすでに保有している学生は重宝される傾向にあります。

以下のおすすめの資格も参考にしつつ、自分には資格の取得が必要かどうかを考え、もし必要ありそうであれば11月の就活スケジュールの中に資格試験の勉強を組み込んでおきましょう。

- IT業界: ITパスポート、基本情報技術者

- 不動産業界: 宅地建物取引士(宅建)

- 人材系: 社会保険労務士

- 全般: TOEIC(800点以上)、簿記3級以上、MOS、ファイナンシャルプランナー(FP)3級以上、秘書検定、日経TEST、自動車免許

ITパスポートやファイナンシャルプランナー(FP)3級以上、秘書検定については、資格取得の勉強をする過程で身に付く知識がそのままビジネスに活きるものとなっているので、さわりだけでも学んでおくのがおすすめです。

ダメではありませんが、就活の早期化が進んでいるため不利になる可能性が高いです。

3年生の夏からインターンや早期選考が始まるため、春休みスタートでは出遅れ感や準備不足で焦るかもしれません。

授業を優先したい気持ちは大切ですが、自己分析や情報収集だけでも3年生のうちから少しずつ進めておくと、春からの負担が大きく減りますよ。

企業によりますが、交渉次第でキープできる可能性は高いです。

多くの企業は学生の事情を理解し承諾期限を待ってくれます。

ただし「すぐ就活を終えるように」と迫られる場合もあるので注意が必要です。

承諾書に安易にサインせず、まずは感謝を伝え、いつまで待ってもらえるか誠実に確認・相談しましょう。

納得して決めることが大切です。

焦る必要はありません。

まず「譲れない価値観」や「絶対に嫌なこと」を軸に、消去法で探してみましょう。

一番のおすすめは、先入観を持たずに動いてみることです。

説明会や1day仕事体験に参加し、色々な社会人の話を聞く中で「意外と面白いかも」と思える出会いがあります。

「業界」で絞らず「働き方」を探す感覚で視野を広げてみてください。

【11月の就活】大学4年生の11月の就活の進め方

この記事をみている方の中に、大学4年生の方もいらっしゃるでしょうか。

大学4年生で、11月に就活を進めている、という方も少なくありません。

そこで、大学4年生の方が11月にやるべきことを解説します。

大学4年の11月には、秋採用と呼ばれる採用活動が始まり、25卒の就活はいよいよ佳境に差し掛かります。

何をしていけば内定獲得に近づくのか、という点まで徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

大学4年の11月に内定がない状態は危ない

就活は企業の情報解禁である3月ごろから内定式がある10月、11月ごろまでがメインとなっています。

そのため、大学4年の11月時点で内定がない状態は、かなり危ない状況だといえます。

ここではそれらも踏まえて、大学4年の11月に就活の特徴とやるべきことを解説していきます。

11月の就活は秋採用と呼ばれる

11月の就活は、秋採用の終盤に差し掛かります。

秋採用とは、夏までに採用枠を埋め切れなかった企業が秋に就活を始める大学4年生をターゲットにして行う採用活動のことです。

- 募集枠がかなり少ない

- 他の就活生のレベルが高い

就活の早期化によって夏までに採用を締め切る企業の数が増えており、また内定式がある10月を採用終了時期に設定する企業も多いことから、秋採用の募集枠は年々減っています。

そのため倍率が高くなりやすく、競争は激化すると思っておくべきでしょう。

また、他の就活生のレベルが高いのも、秋採用の特徴です。

これは、内定式に参加してミスマッチだと感じ、就活をやり直す就活生の存在があるためです。

いずれにせよ、秋採用では決して油断できないのだ、ということを踏まえて11月の就活を進めましょう。

大学4年生が就活で11月にやるべきこと

最後に、大学4年生が就活で11月にやるべきことを解説します。

11月にやるべきことは、主に3つです。

- 就活の軸を見つめ直す

- 応募する業界や企業の幅を広げる

- 志望動機を対策する

まずは、就活の軸を見つめ直して、自分が最低限譲れない条件を再度確認しましょう。

そして、その条件に当てはまる業界、企業があれば拘らずに広くみていくことをおすすめします。

また、11月の就活では特に、志望動機を対策しましょう。

なぜこの時期まで就活を続けていて、なぜ今この企業をみているのか、という点を深ぼられても対応できるよう、どのような聞かれ方をしそうか、それに対してどう答えるのかを徹底的に対策、準備しておきましょう。

【11月の就活】11月から就活を始めて有利に内定を獲得しよう

11月から就活を始めることは、内定を有利に獲得するための一つの戦略です。

この時期に積極的にインターンシップや選考に参加することで、他の就活生と差をつけ、早期内定を獲得するチャンスが広がります。

また、企業の採用基準がまだ厳しくない時期であることも大きなメリットです。

11月からの就活をしっかりと計画し、有利に内定を手に入れましょう。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

_720x550.webp)

柴田貴司

(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)

柴田貴司

(就活市場監修者)

しかし、決して悲観する必要はありません。

逆を言えば、年明けや3月の解禁直前に動き出す層よりも、あなたは確実に一歩リードできています。

この3.00%という数字は、冬のインターンシップや早期選考に向けて動き出すための「最終搭乗案内」のようなものです。

今ここでスイッチを入れられるかどうかが、来春の明暗を分けると言っても過言ではありません。

まずは、自分が「これから巻き返す立場」であることを自覚し、密度の濃い活動を心がけていきましょう。