- 建設業界の特徴

- 建設業界の志望動機の書き方

- 建設業界の志望動機例文

- 建設業界に興味がある人

- 建設業界の選考を受ける人

- 建設業界の志望動機を書きたい人

はじめに

エントリーシートの中で、志望動機は特に多くの企業が注目し、採用の合否にも直結する重要な項目です。

しかしいざ志望動機を書く段階になって「志望企業や職種は決まっているのに、志望動機がまとまらない」「伝えたいことを言葉にするのが難しい」など、うまく書けずにお困りの方も多いかもしれません。

今回は「建設業界への就職を希望しているものの志望動機が書けない」とお悩みの方に向けて、志望動機の書き方や例文をご紹介します。

【建設業界の志望動機】建設業界とは

建設業界とは、住宅やビルの建設を始めとした、道路やダムのインフラ整備を担当する業界です。

さらに建設業界は大きく建築と土木の2つに分類できます。

建築は住宅やビル、商業施設を建設します。一方土木は道路やダム、橋などです。

建設業界の業種

建設業界の業種を4つ解説します。

建設業界は、自社の得意分野を持ち寄ることで建物を建設します。

それぞれの業種が密接に関わっていることを理解しておきましょう。

- 総合建設業(ゼネコン)

- 専門工事業(サブコン)

- 設計・コンサル会社

- 資材・設備メーカー

総合建設業(ゼネコン)

建設業界の業種の1つ目は総合建設業(ゼネコン)です。

ゼネコンとはゼネラルコンダクターの略称で、全体的な請負者といった意味があります。

ゼネコンの役割は、設計から施工までを一貫して管理することです。

たとえば工事のスケジュールや予算、作業員の健康管理などが担当です。

そのため、ゼネコン自体は工事せず、別の企業の仕事になります。

専門工事業(サブコン)

建設業界の業種の2つ目は専門工事業(サブコン)です。

サブコンとはサブコントラクターの略称で、下請け者といった意味があります。ゼネコンからの依頼を受けて専門的な工事を担当します。

主に電気や空調、消防設備などが挙げられます。

建設業界は、ゼネコンからサブコンへ仕事の依頼が降りる構造です。

ゼネコンとサブコンは密接に関係していることを理解しておきましょう。

設計・コンサル会社

建設業界の業種の3つ目は設計・コンサル会社です。

発注者に対して企画から設計、管理までを担当します。たとえば企画書の立案や施工方法のアドバイスなどです。

ほかにも工事前の調査や資金調達も含まれます。

ゼネコンやサブコンとも関わりますが、主に発注者のサポートがメインです。

設計・コンサル会社は、発注者に客観的な意見を述べる位置にいます。

資材・設備メーカー

建設業界の業種の4つ目は資材・設備メーカーです。

資材・設備メーカーは工事に必要な資材や設備を供給する役割です。ほかにも安全性の高い資材を開発したり、製造したりします。

建設する建物によって使用する資材は大きく異なります。

目的に合ったものを提案することが重要です。

また、資材・設備メーカーはサステナブルが求められています。

持続可能な社会を実現するためです。

環境問題に対しても積極的に関わっていることを知っておきましょう。

建設業界の職種

続いて、建設業界の職種を解説します。

一般的な企業にある職種から建設業界特有の職種があります。

建設業界を志望する就活生は、どういった職種に配属される可能性があるのか、あらかじめ把握しておきましょう。

- 営業

- 設計

- 施工管理

- 技術職

- 事務

営業

建設業界の職種の1つ目は営業です。

営業は一般的な企業の営業と変わりません。工事を考えている企業や団体に対して、自社で契約するようにプレゼンするのが仕事です。

プレゼン先は公共事業を発注する官庁営業と一般企業を対象にした民間営業の2つに分かれます。

ほかにも土地を持つ人に対して、マンションや商業施設の建設を提案することがあります。

営業職は成果主義を採用しており、契約が成立すれば給与がアップするでしょう。

設計

建設業界の職種の2つ目は設計です。

設計職は、建築物やインフラなどの設計図を作成する仕事です。

大きく分けて「意匠設計」「構造設計」「設備設計」の3つに分類されます。

意匠設計は、建物の外観や内装、間取りをデザインする仕事です。

構造設計は、建物の安全性や耐久性を確保するための構造を計算します。

設備設計は、建物内の電気設備、空調設備、給排水設備などを設計する仕事です。

施工管理

建設業界の職種の3つ目は施工管理です。

主に建設工事全体のスケジュールを把握し、各工程の期日や作業内容を詳細に落とし込んだ工程表を作成します。

次に作成した工程表を参考に工事の進捗状況を定期的に確認します。

遅延や問題が発生した場合には、適切な対策を講じます。

ほかにも作業員、協力業者、設計者など、工事に関わる様々な関係者と密に連携し、円滑なコミュニケーションを図りながら、工事を進めます。

技術職

建設業界の職種の4つ目は技術職です。技術職は主に職人と技術開発に分かれます。

職人は、建設現場で実際に作業する人です。

たとえば高所に足場を組み、作業するとび職が挙げられます。安全面に配慮しつつ、効率良く作業する力が必要です。

一方で技術開発は現場で使用する資材や工事技術の開発が担当です。

環境への配慮やコストカットなど、工事現場を縁の下から支えます。

どちらも工事現場を支える欠かせない職種です。

事務

建設業界の職種の5つ目は事務です。

一般企業に当てはまる事務作業と建設業界特有の業務に分類されます。

まずは、一般企業に当てはまる事務作業を解説します。

書類作成や電話対応、データ入力などを担当します。ほかにも経理や人事、総務など幅広く対応するでしょう。

建設業界特有の業務は、工事書類の作成や図面作成、工事に必要な許可申請作業です。

実際に現場で仕事をする機会はほとんどありませんが、スムーズに工事を進めるためには欠かせません。

建設業界への就活で役立つ資格

次に建設業界への就活で役立つ資格を紹介します。

もちろん資格なしでも、採用されますが、資格を持っておくことで専門性や熱量をアピールすることができます。

ぜひ参考にしてみてください。

| 資格名 | 主な対象職種 | 取得メリット | 取得のしやすさ |

|---|---|---|---|

| 2級建築士 | 建築設計・施工管理 | 設計業務に役立つ、就職時のアピールに | ★★☆(指定学科卒業が必要) |

| 2級建築施工管理技士(学科試験合格) | 施工管理 | 入社後の資格取得がスムーズになる | ★★★(学科試験のみなら可能) |

| 2級土木施工管理技士(学科試験合格) | 土木施工管理 | 施工管理職での評価UP | ★★★(学科試験のみなら可能) |

| 測量士補 | 測量・施工管理 | 土木系職種で評価される | ★★★(大学の指定科目履修でOK) |

| 宅地建物取引士(宅建) | 建設営業・不動産 | 用地仕入れや不動産関連業務で有利 | ★★☆(独学でも合格可能) |

| 建設業経理士(2級) | 経理・総務 | 建設業の経理・財務に役立つ | ★★☆(簿記の知識があれば有利) |

| 危険物取扱者(乙種4類) | 設備管理・電気工事 | 現場の安全管理や施工に役立つ | ★★★(比較的取得しやすい) |

| 電気工事士(第二種) | 設備工事・電気系 | 建設設備の電気工事が可能に | ★☆☆(実技試験がある) |

【建設業界の志望動機】建設業界の動向

建設業界の動向として本章で解説する7項目は、アンテナを張って情報収集しておきましょう。

将来の建設業界を左右し、面接でも質問される可能性が高いからです。

入社意欲をアピールするためにも本章を参考にしてください。

- 脱炭素化の拡大

- リフォーム分野の成長

- 海外展開の強化

- 大工不足への対応

- 女性活躍の推進

- デジタル化・IT技術の導入

- ゼロエネルギー建物の推進

脱炭素化の拡大

建設業界は、環境に与える影響の大きさから、脱炭素化に向けた取り組みを加速させています。

なぜなら建設業界は、資材の製造、建設工事、建物の運用など、ライフサイクル全体で多くの二酸化炭素を排出しているからです。

その結果、脱炭素化への意識が高まり、新しい技術の開発、企業の取り組みが進んでいます。

脱炭素化を推進するためには、技術開発の加速、政策支援の強化、流通全体の連携、意識改革が重要です。

また、建設業界ではLCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)がキーワードになっています。

建設から解体の一生を通じて、二酸化炭素の排出をマイナスにする取り組みです。

建設業界は脱炭素に向けて行動していることを覚えておきましょう。

リフォーム分野の成長

現在、リフォーム分野の需要は伸びています。

働き方の変化による在宅ワークの増加、高齢化による在宅介護の必要性が高まったことなどが要因です。

ほかにも、耐震や防火など自然災害から身を守ることを意識したリフォームが注目されています。

リフォーム分野が成長する一方で、職人の人材不足や資材の高騰が問題視されています。

人材不足は職人の成長に時間がかかるからです。

さらに、資材を輸入するコストや運送費が積み重なり、リフォーム費用に転嫁されています。

リフォームは大きな金額が動くため、企業と政府が連携して対応することが重要です。

リフォーム分野は需要があり成長していますが、課題が残っています。

海外展開の強化

建設業界は国内市場の成熟化を受け、海外展開を強化しています。

新興国のインフラ需要が拡大しているからです。

日本の建設企業は、高品質の技術があるため海外市場で有利な場所に位置しています。

しかし、海外展開には課題が多く残っています。

主に文化や制度の違い、人材不足、リスク管理などです。

成功のためには、現地パートナーとの連携や人材育成、リスク管理体制構築といった戦略が欠かせません。

また、企業間連携や現地法人設立も増加傾向にあります。

海外展開は建設業界にとって大きな成長の機会です。

課題を克服し戦略的に進めることで、新しい市場で活躍できるでしょう。

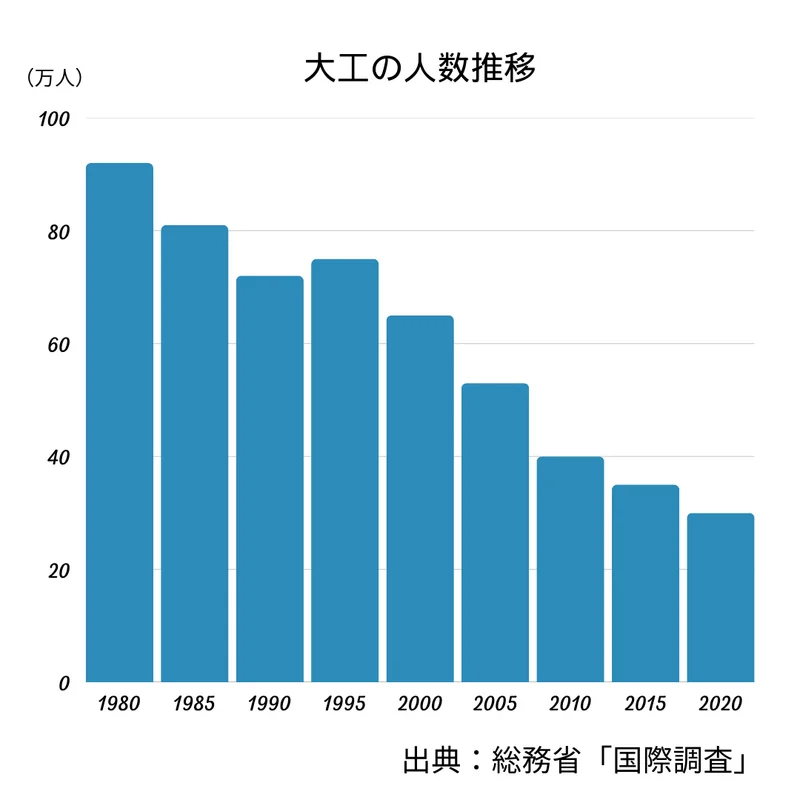

大工不足への対応

建設業界は深刻な人材不足に直面しています。

ほかの業界と比較して新入社員の減少が深刻です。

人手不足の背景には、建設業界の労働環境に対する悪いイメージがあります。主に長時間労働や短い納期などです。

人材不足が慢性化すると、工期遅延や品質低下などの問題を引き起こします。

上記を防ぐには労働環境の改善、給与水準の向上が必要です。

さらに、人手不足の改善としてDX化が浸透しています。

DX化とはデジタル技術を活用し、業務効率を改善することです。

少子高齢化が進む日本では、今後も人材不足が続くことが予想されます。デジタル機器を導入し、より魅力的な職場環境の整備、多様な人材を確保・育成していく必要があるでしょう。

女性活躍の推進

建設業界は女性活躍の推進が重要な課題です。

就業者に占める女性の割合は依然として低水準です。

しかし、人手不足解消や多様性確保の観点から、女性が活躍する重要性は増しています。

女性が活躍できない理由に、建設業界の労働環境や固定観念、子育て支援の不足、キャリアパスの不明確さなどがあります。

対策として女性用施設の設置や育児休業制度の充実、経営層の意識改革、女性管理職の育成などが挙げられます。

女性活躍推進は建設業界の活性化に不可欠です。

課題を克服し、女性が働きやすい環境を整備することで、より多様で魅力的な産業へと発展できるでしょう。

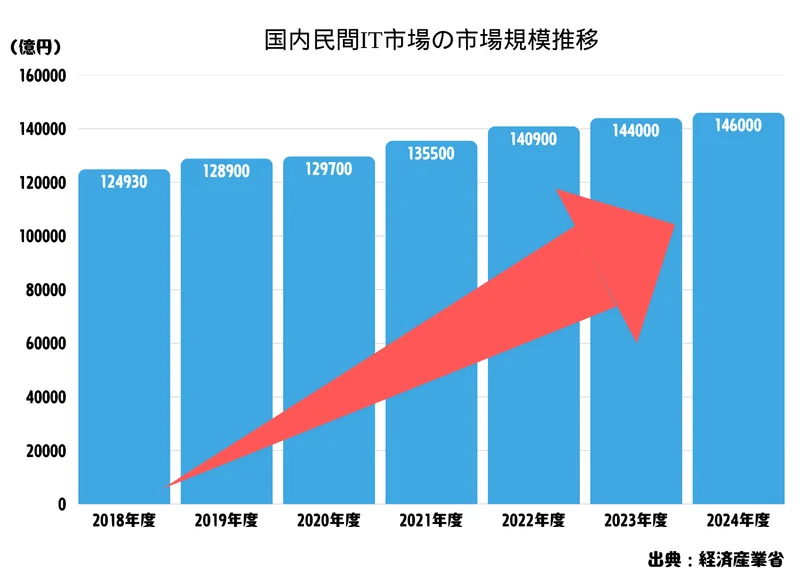

デジタル化・IT技術の導入

建設業界では、人手不足解消や生産性向上を目指し、IT技術の活用が加速しています。

今まで活用されてきたCADに加え、近年ではAIやIoT、ドローンなどの最新技術導入が進んでいます。

CADとはComputer Aided Designの略で、パソコン上で設計図や図面を作成する技術です。

デジタル化・IT技術の導入にはコストや人材育成、セキュリティといった課題も存在します。

政府は補助金制度などで支援し、企業も積極的に投資しています。

今後、AIの精度が向上することでさらに業務効率が良くなるでしょう。

その結果、職人でしか対応できない業務に注力できるようになります。

デジタル化とIT技術の導入は、建設業界の発展には欠かせない存在です。

ゼロエネルギー建物の推進

建設業界は、脱炭素化に向けた取り組みが加速しており、その中でもZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)が注目されています。

ZEBは、建物のエネルギー消費量を大幅に削減し、再生可能エネルギーによって年間のエネルギー消費量をゼロにすることを目指した建物です。

背景には、地球温暖化対策やエネルギーコスト削減が挙げられます。

ZEBの普及は進んでいますが、建設コストや技術、設計・施工体制の構築などが課題として残っています。

普及を促進するためには、資源エネルギー庁を始めとする官民の連携が重要です。

また、ZEBは脱炭素社会実現の鍵となります。

普及が進むことで建築物におけるエネルギー消費量が削減され、地球温暖化対策に大きく貢献するでしょう。

【建設業界の志望動機】建設業界の大手5社比較

以下が建設業界の大手5社の特徴を比較したものになります。

それぞれの企業の違いを抑えながら、志望動機に反映させましょう。

| 企業名 | 特徴・強み | 求める人物像 |

|---|---|---|

| 鹿島建設 | 国内最大手、技術開発力・大型案件に強み | 問題発見・解決力、挑戦意欲、コミュニケーション力、協調性、安全管理意識 |

| 大林組 | 安定経営と福利厚生、長期プロジェクトへの対応力 | 協調性、論理的思考、学習意欲、変化対応力 |

| 清水建設 | 老舗企業、歴史的建築や公共案件にも対応 | 学習意欲、知的好奇心、主体性、課題解決力、変化を楽しむ姿勢 |

| 大成建設 | インフラ・都市再開発で国内外に幅広く展開 | 幅広い視野、実行力、チームプレー志向、チャレンジ精神 |

| 竹中工務店 | 民間大型案件・都市開発に特化、独自性ある事業形態 | 技術力、安全意識、プレゼン力、主体性 |

【建設業界の志望動機】建設業界で評価される強み

業界ごとに求められる素質は異なります。

そのため、志望動機で入社後に成し遂げたいことを記述する際に「自分の強みは〇〇で、それを活かして●●をしたい」と自分の強みをアピールする場合は、建設業界ではどのような強みが高い評価を得られるのか把握しておかなければなりません。

建設業界で評価される強みとして以下のものがあるので、ぜひ参考にしてください。

- リーダーシップがある

- 計画性がある

- 危機管理能力が高い

- 学ぶ意欲がある

リーダーシップがある

建設には企画・設計段階から施工・販売まで多くの人が関わります。

そうした組織で業務を円滑に進めるためには、プロジェクトの旗振り役としてリーダーシップを発揮できる人材が不可欠です。

なかでも、建設現場で技術者に指示を出す施工管理にはリーダーシップが欠かせません。

学生時代にリーダーとして組織の管理をした経験があれば、ぜひアピールしましょう。

「大学の学園祭で実行委員長を務めた経験から、プロジェクトを完遂する楽しさと同時にリーダーシップの重要性を感じた。

このとき身につけたリーダーシップを活かして、建設現場を円滑に運営する施工管理者として働きたいと考えた。」

このように、リーダーシップを実際に発揮したエピソードや、仕事での活かし方を具体的に記述すると良いでしょう。

計画性がある

建設には多くの工程があり、多くの人が関わるため、1人の仕事が遅れると多くの関係者に迷惑をかけてしまいます。

そのため、納期までに仕事を納められる計画性が重要です。

特に設計など上流工程で仕事が滞ると影響が大きくなるため、自分やプロジェクトチームの力量を正確に把握して無理のない計画を立てる能力と、計画通りに仕事を進められる能力の両方が求められます。

「大学でチームメイトと共同で住宅模型を作成する課題があった。

締め切りはとてもきびしかったが、各人の得意な作業を分担して作業計画を練り、締め切りまでに提出できた。

このとき計画を立ててそれを実行に移す力を身につけ、仕事でも活かしたい。」

このように、計画を立てる能力とそれを実行する能力がアピールできるエピソードを挿入しましょう。

危機管理能力が高い

建設現場では、一歩間違うと命を落とすこともあります。

そのため、施工管理や現場監督として建設現場に立つ場合は、そうした危険を察知し未然に事故やトラブルを防ぐ危機管理能力が求められます。

危機管理能力を構成する要素は、見通しをもって作業を進めるための洞察力・計画性、小さなトラブルを大きなトラブルに発展させないように解決策を提示する分析力などです。

こうした要素があることをアピールできれば、建設業界で高い評価を得られるでしょう。

「大学で平屋住宅を建てる実習の際、台風が近づいていた。

大事を取って建設の中断をしたところ、予想以上の強風になり、中断の判断は正しかったと安堵したことがある。

この危機管理能力を活かし、入社後も安全に建設を進められる現場監督になりたい。」

こういった危機管理能力を活かして成功したエピソードが盛り込めると良いでしょう。

学ぶ意欲がある

建設業界には学ぶ意欲が欠かせません。新しい技術が開発されたり、法律が変わったりするからです。

一度学んだ知識がいつまでも最新とは限りません。

業務効率を上げたり、人件費を削減するには知識がないと改善案が思いつかないでしょう。

働きながら学習するのは非常に困難です。

しかし、ほかの従業員との差別化になります。建設業界を志す就活生は、学ぶ意欲をアピールしましょう。

【建設業界の志望動機】そもそも企業はなぜ志望動機を聞くのか

そもそも企業はなぜ志望動機を聞くのでしょうか。

企業が志望動機を聞く理由がわかれば受かる志望動機を作るポイントも見えてくるはずです。

以下で確認していきましょう。

- 企業の求める人物像と合致しているかの確認

- 熱意の確認

- 人柄を知るため

企業の求める人物像と合致しているかの確認

企業は企業で活躍できる人の特徴や企業が大切にしている価値観を求める人物像として掲げています。

入社後に活躍してくれる人を採用するためにも、求める人物像に合っている学生を採用したいと考えているのです。

受かる志望動機を作るには、あなたが企業の求める人物像と合っているというアピールがポイントになります。

熱意の確認

企業は採用活動に多くの時間やコストをかけています。

企業にとって、多くの時間やコストを掛けたのに、学生が内定辞退し他の企業に就職してしまったり、早期離職してしまったりという事態は大きな損失になってしまいます。

このようなリスクを減らすため、企業は学生の熱意や志望度を重視しているのです。

人柄を知るため

志望動機では、「応募者の人柄を知る」という目的もあります。求める人物像とまではいかなくても、その人の人柄や考え方なども重要な要素です。

そのため、志望動機ではこれまでの行動や選択に関するエピソードを具体的に入れておくと良いでしょう。

例えば、「学生時代に、メンバーを引っ張り、チームのパフォーマンスを最大化させたいと思い、部活のキャプテンに立候補した。」などというような文章を入れると良いでしょう。

【建設業界の志望動機】志望動機を書く前に準備しておくこと

志望動機はただやみくもに、企業への熱意を伝えればいいというわけではありません。

熱意の伝わる志望動機を作るには、面接官に論理立ててあなたのことを説明しなければなりません。

つまりは志望動機を書く前の準備が、内容のクオリティに関係します。

この章では、志望動機を書く前に準備しておくことを紹介します。

- 自己分析を深める

- 就活の軸を明確にする

- 企業研究をする

自己分析を深める

まず、志望動機を書く前の準備として、「自己分析」は欠かせません。

志望動機に限らずですが、自己分析を通して、自分が過去にどういう経験をして、どういう価値観を持っていて、どういう人間なのかを整理しておくことは非常に重要です。

自己分析を通じて見えてきた将来やりたいことを、志望動機に繋げることで非常に説得力のある志望動機になります。

以下の記事に自己分析の方法についてまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

就活の軸を明確にする

志望動機を考える際には、「なぜうちの会社を選んだのか」という点が特に重視されます。

この質問に対して説得力のある答えを用意するためには、まず自分自身の就職活動における軸を明確にしましょう。

就活の軸とは、自分が仕事選びにおいて何を重視しているかという基準のことです。

例えば、技術力を伸ばしたい、社会貢献度の高い仕事をしたい、ワークライフバランスを大切にしたいなど、人によって様々な軸が考えられます。

明確な就活の軸があると、それを基に「なぜその業界を選んだのか」「なぜその会社を選んだのか」という質問への答えを導き出すことができます。

また、ぜひ以下の記事からあなたに合う就活軸を見つけてみてください。

企業研究をする

企業研究は、志望動機を考える上で欠かせないステップです。

企業ごとに特色があり、その企業が何を大切にしているか、どのような人材を求めているかは異なります。

したがって、応募する企業のビジョン、ミッション、事業内容、研修制度、社風、過去の実績、将来の展望などをしっかりと研究し、理解することが大切です。

また、研修制度に関しては、その内容を詳しく調べましょう。

研修制度を通じてどのようなスキルが身につくのか、自分のキャリアビジョンとどのように繋がるのかを明確にすることで、志望動機に説得力を持たせることができます。

面接で研修制度について具体的に触れることは、その企業への深い理解と高い関心をアピールする良い機会になります。

企業研究はインターネットでの情報収集だけでなく、企業説明会の参加や現職者との情報交換など、多角的に行うことが望ましいです。これにより、一般的に知られている情報だけでなく、その企業の本質や文化をより深く理解することが可能になります。

【建設業界の志望動機】どうして建設業界を志望した?

志望動機を書く際に重要なポイントの1つが、なぜ建設業界を志望したのかを明確にすることです。

ここで「人の役に立ちたい」など漠然とした動機をあげてしまうと、企業側に「業界や仕事に対する関心が薄い」「業界研究ができていない」と判断され、評価を下げられてしまうため、注意しましょう。

そうした事態を避けるためには、より具体的に、建設業界ならではの動機をあげる必要があります。

ここでは志望動機の例を3つご紹介するので、志望動機を書く際の参考にしてください。

人々の安心や安全に携わりたい

建設業界の志望動機として多くあげられるのが「人々の安心や安全に携わりたい」というものです。

特に東日本大震災の際、地震や津波によって家屋が損壊してそこで暮らす人に被害が及んだ事例を目にしたり、自分や家族が実際に被害を受けたりしたことがきっかけで、建設業界に関心をもった方も多いでしょう。

企業方針として安全・安心を掲げる建設会社や、人々の暮らしや生活を守ることを目標として建設業界で働いている方も多く、共感を得やすい志望動機であると言えます。

「耐震性の高い住宅を作ることで人々の安心や安全を守りたい」「より耐火性の高い住宅を開発して住宅火災による被害者を減らしたい」など、建設物を通して人々の安全に貢献したいという動機は、建設業界を志望するうえで強いアピールになります。

建設を通して豊かな生活を提供したい

「建設を通して豊かな生活を提供したい」は、特に海外で日本の建設会社が活躍する場面を見た方があげることの多い志望動機です。

日本の建設会社は発展途上国での社会インフラ整備や、海峡をまたぐトンネルの建設など、建設技術によって多くの人々の豊かな生活に貢献しています。

「海外ボランティアに行った際、農村の学校や病院を貴社が建設したと知り、自分も建設分野で社会に貢献したいと考えた」「国際的な大規模プロジェクトで、多くの人が利用でき、経済発展につながる建設物を作りたい」など、社会貢献を軸に志望動機を組み立てると良いでしょう。

夢や理想論に終始しないよう、過去の実績なども意識して取り入れることで、より現実味のある志望動機になります。

都市開発に関心がある

「都市開発に関心がある」も、建設業界の志望動機における代表例の1つです。

街や地域ごと開発するディベロッパーの醍醐味は、1つのコンセプトにもとづいて秩序のある都市を作り上げられることです。

「大学で都市開発について学び、職住近接の暮らしやすい街を作りたいと考えて志望した」など、一つひとつの建物ではなく、より広い範囲の開発を志望していとアピールしましょう。

また「祖父を介護した経験から福祉に関心があり、地域全体をバリアフリーにして誰にとっても暮らしやすい都市をつくりたい」「大学で社会学に触れ、人口が減っていっても地域のコミュニティが維持できるようなコンパクトシティを設計したいと考えた」など、建設に直接関係のない始点から、志望動機を組み立てることもできます。

【建設業界の志望動機】志望動機のおすすめ構成

志望動機を書く際には、以下の構成で作り上げると良いでしょう。

- 結論(その企業を通して成し遂げたいこと・想い)

- そう考えるようになった原体験

- なぜその業界か

- なぜその企業か

- 結論(入社後にどうしていきたいか)

論理的な構造になっており、説得力の高い志望動機を作り上げることができます。

1. 結論(その企業を通して成し遂げたいこと・想い)

まず最初に、自分がその企業を通じて成し遂げたいことを端的に述べます。

志望動機の核となる部分であり、「私は○○を実現したいと考えています」といった形で、明確に伝えることが重要です。

- 企業を志望する理由が明確に伝わる内容にする

- 具体的なキーワードを入れる(例:通信を通じて人々の生活を豊かにしたい、DX推進で企業の課題を解決したい など)

- 企業の事業内容と自分の目標が合致していることを示す

2. そう考えるようになった原体験

結論に説得力を持たせるために、自分がその目標を持つに至った背景や原体験を述べます。

どのような経験を通じてその想いを抱くようになったのかを具体的に説明しましょう。

- 自分自身の経験に基づいたエピソードを盛り込む

- その経験を通してどのように考えが変化したかを示す

- できるだけ具体的な事例を用いる(例:インターンでの経験、学生時代の活動 など)

3. なぜその業界か

次に数ある業界の中でも、その業界を選んだ理由を説明します。

今回は建設業界なので、「なぜ建設業界を志望するのか?」を考えましょう。

単に「興味があるから」ではなく、自分の経験や目標と業界の特性がどのように結びついているのかを明確に伝えましょう。

- その業界の社会的な役割や成長性に触れる

- 具体的な業界の特徴と自分の志向・経験がどのように合致するかを説明する

- 競合他社の業界と比較して、その業界ならではの魅力を述べる

4. なぜその企業か

業界の中でも特にその企業を選ぶ理由を説明します。

企業ごとの特徴や強み、自分が共感するポイントを具体的に述べることで、志望の本気度を伝えましょう。

- 企業のビジョンや理念に共感した点を述べる

- 企業の事業内容や強みと自分の経験・スキルがどのように合致するかを示す

- 具体的な企業の取り組みや文化に言及する(例:○○事業の成長性、○○という独自の取り組み など)

5. 結論(入社後にどうしていきたいか)

最後に、入社後にどのように活躍したいかを述べます。

最初に述べた「成し遂げたいこと」を実現するために、具体的にどのように貢献したいかを明確に伝えましょう。

- 入社後のキャリアビジョンを具体的に示す

- 企業の成長にどのように貢献できるかを説明する

- 長期的な視点での目標を持っていることを伝える(例:○○分野での専門性を高め、新規事業の立ち上げに携わりたい など)

具体的な構成の例

上記の図が例文になります。

このように結論→原体験→業界の志望理由→企業の志望理由→結論の順に志望動機を書くことで、非常に読みやすく、説得力の高い文章が作れます。

【建設業界の志望動機】志望動機のポイント

志望動機を書く際に重要なポイントは、なぜに注目すること・企業の独自性を大切にすることの2点です。

この2点は志望動機を、読む際に企業の採用担当者がチェックするポイントであり、これを押さえて書くことで、より好印象の志望動機にできます。

また「そもそも志望動機に何を書けば良いのかわからない」という方も、この2点を念頭に置くと、志望動機がまとまりやすくなるでしょう。

なぜこの2点を採用担当者がチェックするのか、具体的にどのように記述すれば良いのかを合わせて解説します。

「なぜ」に注目する

企業が志望動機の中で注目するのは「建設業界(あるいはその企業)の何に魅力を感じたか」ではなく「なぜ魅力を感じたか」です。

「なぜ」の中には、その人の価値観やその価値観に至った経歴が反映されています。

価値観や経歴は仕事のモチベーションにも直結するため、企業は「何に」よりも「なぜ」を重視するのです。

そのため、志望動機を書く際も「何に」より「なぜ」に文字数を割き、強調しましょう。

たとえば、その企業を志望した理由として「免震技術に魅力を感じた」とあげるだけでは不十分です。

「免震技術によって地震での被害が少なかった住宅を見て、住人の命だけでなく思い出や生きる活力をも守れると感じた」など、より具体的な理由やエピソードを挿入すると良いでしょう。

企業の独自性を大切にする

企業独自の技術や特徴的な企業方針など、企業の独自性を大切にした志望動機を書きましょう。

志望動機を読んだ相手に「それなら同業他社でも良いのでは」「この動機は企業方針に沿わない」と感じさせてしまうと、志望度が低い印象を与えてしまいます。

これを避けるためには、業界研究・企業研究が重要です。

その企業が建設業界の中でどのような立ち位置にあるのか、どのような独自技術を持っているのか、今後の活動・経営方針などを調べ、研究結果を志望動機にも織り込みましょう。

「建設業界の中でも特に震災からの復興事業に注力している点に感銘を受けた」「独自の免震技術で多くの命を救ってきた実績に惹かれた」など、その企業の独自性を大切にした志望動機であれば、相手に好印象を残せます。

【建設業界の志望動機】建設業界の志望動機例文9選

ここまで、建設業界の志望動機の構成や記述する際のポイント、建設業界で評価される強みなどを解説しました。

最後に、ここまでの内容をふまえて記述した志望動機の例文として、施工管理を志望しているケースと設計士を志望しているケースについてご紹介します。

構成要素ごとの文量や論理展開などを参考にしてください。

なお、これらはあくまでも例文です。

実際に志望動機を書く際は、自分の経験したエピソードをもとに、自分の言葉で記述しましょう。

総合建設業(ゼネコン)の志望動機の例文

私は多くの人々の暮らしを支えるインフラや街づくりに携わりたいという思いから、ゼネコンを志望しています。建設プロジェクトは規模が大きく、計画から竣工まで長期間にわたるため、粘り強く調整を重ねる力や、多くの関係者と協力する力が求められます。私は大学の研究発表会の運営責任者として、関係者との調整やスケジュール管理を担当し、円滑な開催に貢献した経験があります。この経験を通じて、大規模な業務を統括するやりがいを実感しました。御社では、施工管理や工程管理を通じてプロジェクト全体を俯瞰し、品質・安全・納期を守る重要な役割を担いたいと考えております。将来的には地域社会の発展に貢献できる現場づくりに携わりたいです。

専門工事業(サブコン)の志望動機の例文

私は“モノづくりの現場に深く関わり、専門性を活かして社会インフラを支えたい”という思いから、専門工事業(サブコン)を志望しております。サブコンは設備や内装、電気、空調などにおいて高度な技術力と現場対応力が求められる業種であり、生活を支える基盤を実現する役割に大きな魅力を感じています。大学では機械工学を学び、空調システムの効率に関する研究を行った経験から、設備工事の重要性を実感しました。御社は高い技術力と現場対応力に定評があり、現場ごとに異なる課題を解決しながら質の高い施工を実現する姿勢に共感しています。御社で専門性を高め、社会の安全・快適な空間づくりに貢献したいと考えております。

設計・コンサル会社の志望動機の例文

私は“創造性と論理性を活かして、機能的で美しい空間を設計したい”という思いから、設計・コンサル会社を志望しております。建物の使いやすさや美しさは、利用者の満足度に直結するものであり、設計者はその根幹を担う重要な役割だと考えています。大学では都市計画や意匠設計を学び、特にユーザー視点を意識した設計を重視してきました。ゼミ活動では地域の公共施設の改修提案を行い、住民ヒアリングを通じて設計案を練り上げる中で、設計の奥深さとやりがいを感じました。御社では、機能性・安全性・景観を総合的に考慮した設計を通じて、人々の生活をより豊かにする空間づくりに貢献したいと考えております。

資材・設備メーカーの志望動機の例文

私は“品質で建築を支える”という視点に魅力を感じ、資材・設備メーカーを志望しております。建設現場では高い安全性や耐久性、施工性が求められる中、建材や設備の品質が建物全体の性能を左右します。大学では材料力学を専攻し、建築用素材の強度や特性について学ぶ中で、資材の選定が建物の安全性に大きな影響を与えることを実感しました。御社は長年にわたり高品質な製品を提供し続け、建築現場における信頼を築いている点に惹かれました。将来的には、営業や開発を通じて現場ニーズを製品に反映し、より使いやすく、高性能な資材や設備の提供を通じて建設業界全体に貢献したいと考えております。

施工管理の志望動機の例文

私は海外の生活インフラを整備して、多くの人々が豊かな生活を送れるようにしたいと考え、貴社を志望しました。

複数の新興国をめぐった際に利用した地下鉄で、多くの日本企業が地下鉄建設を通して現地の発展に寄与していることを知ったのです。

なかでも貴社が中心となって整備した○○の地下鉄は、地下水の流入など多くの困難を独自の技術で克服して開通したとうかがい、大変感銘を受けました。

帰国後、海外の生活インフラ整備のために私にできることは何かと考え、現在は私の強みである危機管理能力が活かせる施工管理を目指して、土木技術研究室で研鑽を積んでいます。

私は施工管理として、貴社が進める新興国のインフラ整備プロジェクトの現場で働く人々の安全を守りたいと考えています。

設計士の志望動機の例文

私は大きな災害にも耐えられる住宅を多くの方に届けたいと考え、貴社を志望しました。

私はかつて実家が大地震で倒壊し、避難所で生活したことがあります。

我が家以外にも、多くの方が避難所で長期間の生活が強いられているのを目の当たりにし、日本には災害に強い住宅と早期の仮設住宅整備が不可欠だと感じました。

そのあと、貴社がいち早く仮設住宅を建設していたことや、震災をきっかけに免震・耐震構造の研究により力を注いでいると知り、大変感銘を受けました。

私は仮設住宅を提供するノウハウのある貴社で、より早く建設でき、暮らしやすく2次災害のおそれもない仮設住宅の設計をしたいと考えています。

また、ゆくゆくは災害に強い住宅をより広く普及させて、災害にあっても住み慣れた我が家を離れなくて良い社会にしていきたいです。

営業職の志望動機の例文

私は人と信頼関係を築きながら、社会に形として残る仕事に携わりたいという思いから、建設業界の営業職を志望しております。建設業界は多くの関係者と連携しながら一つのプロジェクトを進めるため、顧客との信頼構築や丁寧な対応が不可欠です。学生時代のアルバイトでは、リピーター獲得を意識しながら顧客のニーズを丁寧にヒアリングし、売上向上に貢献した経験があります。この経験を活かし、御社でも顧客の課題を正確に把握し、最適な提案を通じて信頼される営業として貢献したいと考えております。また、インフラや街づくりに関わるという点にも大きな魅力を感じており、営業を通して社会の基盤づくりに貢献できることにやりがいを感じております。

技術職の志望動機の例文

私はものづくりへの関心と社会貢献性の高い仕事への憧れから、建設業界の技術職を志望しています。中でも御社は大規模プロジェクトに多数携わり、地域社会に貢献する姿勢に共感いたしました。大学では構造力学を専攻し、グループでの橋梁設計プロジェクトにおいて設計と安全性の両立を重視し、最適な構造案を導き出しました。この経験から、理論だけでなく現場との調和が求められる建設技術の奥深さに魅力を感じました。御社では、現場での課題を解決しながら、高品質な施工や設計を通じて社会インフラの整備に貢献していきたいです。将来的には、施工管理や設計の専門性を高め、多くの人々の暮らしを支える建築物づくりに携わりたいと考えています。

事務職の志望動機の例文

私はチーム全体を支える立場として、正確かつ丁寧な業務に取り組むことにやりがいを感じており、建設業界の事務職を志望しております。建設業は多くの書類作成、工程管理、取引先との連絡調整など、裏方としての事務業務がプロジェクトの円滑な進行に欠かせない役割を担っています。学生時代にはゼミの運営補助として、資料作成やスケジュール調整を行い、教授やゼミ生の活動を支える役割を担ってきました。この経験から、誰かをサポートしながらチーム全体に貢献する働き方に魅力を感じました。御社では、事務職としてミスのない業務処理を心掛け、現場の方々が安心して仕事に集中できる環境を支えていきたいと考えております。

【建設業界の志望動機】企業別の志望動機例文5選

鹿島建設の志望動機例文

私は、世界中で人々の生活基盤を支えるインフラ整備を通じ、安心・安全な社会を築きたいと考えています。この想いは、学生時代に東日本大震災の被災地を訪れ、復旧工事が地域の希望となっている光景を見た経験から芽生えました。人々の暮らしを根底から支える建設業界に携わることで、地域や社会の発展に貢献できると確信しました。中でも御社は、国内最大級のプロジェクト実績と最先端技術の開発力を併せ持ち、スケールの大きな社会課題解決を可能にしています。特に耐震・免震技術や海外大型インフラ事業など、安心と挑戦を両立した姿勢に共感しました。入社後は、現場での経験を通じて総合的な施工管理能力を磨き、やがては世界規模の社会インフラ整備をリードする存在となりたいと考えています。

大林組の志望動機例文

私は、人々が安心して暮らせる都市環境を創造することで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。この想いは、大学時代に都市計画を学び、都市再開発が地域の活性化と防災力強化を同時に実現する事例に触れた経験から生まれました。都市機能の向上と快適な生活空間の提供を両立できる建設業界に魅力を感じています。中でも御社は、超高層ビルや大規模都市開発において多くの実績を持ち、長期にわたるプロジェクトを着実に完成させる信頼性があります。加えて、環境配慮型施工やZEB化推進など、未来志向の取り組みに共感しました。入社後は、都市再開発や環境建築の分野でプロジェクトマネジメント能力を高め、未来の都市づくりに貢献するエンジニアとして成長したいです。

清水建設の志望動機例文

私は、歴史と文化を未来に残す建築を通じ、人々に誇りと感動を与えたいと考えています。この想いは、高校時代に修学旅行で訪れた歴史的建築物が改修工事により美しくよみがえっていた光景を見た経験から芽生えました。建設業界は、過去の遺産を守りつつ、新しい価値を創造する役割を担っています。中でも御社は、歴史的建造物の保存・再生や公共施設の施工実績が豊富で、卓越した技術力と細部へのこだわりが光ります。また、海外事業や最新技術の導入にも積極的で、伝統と革新の両立に強く惹かれました。入社後は、文化財保存や公共建築プロジェクトに携わり、技術と感性を兼ね備えた技術者として、後世に誇れる建築を手がけていきたいと考えています。

大成建設の志望動機例文

私は、国内外の都市インフラ整備を通じ、人々の暮らしの安全と利便性を高めることを目指しています。この想いは、留学中に経験した交通インフラの未整備による生活の不便さから生まれました。建設業界は、社会の基盤をつくり、人々の生活水準向上に直結する重要な役割を担っています。中でも御社は、「人がいきいきとする環境を創造する」という理念のもと、国内外で都市再開発・鉄道・空港など幅広い分野のプロジェクトを成功させています。グローバル展開や高度な施工管理力に強く魅力を感じました。入社後は、海外プロジェクトや大規模都市再開発に携わり、多様な文化・環境で通用するマネジメント力を磨き、世界中で人々の生活を支える建設に貢献したいです。

竹中工務店の志望動機例文

私は、人々の心に残る建築を通じて、都市に新たな魅力と価値を創造したいと考えています。この想いは、大学時代に訪れた有名商業施設で、建築空間が人々の行動や交流を豊かにしている様子を目の当たりにした経験から芽生えました。建設業界は、人々の生活や感性に直接影響を与える場を生み出す力を持っています。中でも御社は、民間大型案件や独創的なデザイン建築に強みを持ち、「唯一無二の建築」を実現する企画力・設計力に魅力を感じました。また、設計から施工まで一貫して担う体制があり、アイデアを形にする環境が整っています。入社後は、創造性と技術力を活かし、多くの人の心に響く空間づくりに挑戦していきたいと考えています。

【建設業界の志望動機】志望動機のNG例文3選

次は志望動機のNG例文を紹介していきます。

志望動機では、よく陥りがちなポイントがあるので、ぜひ参考にしてください。

NG例文1:きっかけが薄い

木下恵利

きっかけとして家族の影響を挙げるのは構いませんが、その後に自分がどう建設業について学び、どのように関わりたいと思うようになったかまで踏み込むべきです。「建物が好きだから」という表現も抽象的すぎて、志望動機としては弱くなってしまいます。

NG例文2:業界・業務の理解が浅い

小玉 彩華

体力があることは建設現場では強みになり得ますが、それだけを志望理由にしてしまうと、建設業の本質(安全管理、品質管理、工程管理、チームワークなど)への理解がないと見なされます。さらに、「デスクワークが嫌」というネガティブな動機も印象を悪くします。

NG例文3:主体性・志望度が低い

木下恵利

安定性は業界選びの一要素として理解できますが、受け身な印象を与えます。「その会社で何をしたいか」「どのように貢献できるか」が欠けているため、採用側からは“本気度が低い”と判断されかねません。また、「大手だから」という理由も志望理由としては弱いです。

【建設業界の志望動機】志望動機が思いつかない時にした方がいいこと

ここまでさまざまな解説をしてきましたが、それでも志望動機がうまく思いつかずにつまづいてしまう人もいるでしょう。

そんな人に向けて、志望動機を作る前にした方が良いことを、3つ紹介します。

自己分析を進めよう!

まず志望動機が思いつかない人にありがちなのは、自己分析が足りていないケースです。

つまり、自分のことを理解しているようで、実は理解できていない可能性があります。

だからこそ、ここで自己分析をして、本当の自分とはどんな人間なのかを明確にしておきましょう。

自己分析の方法に関しては以下の記事で詳しく解説していますので、これから本気で就活を成功させたい人は、必ずチェックしておいてください。

業界・企業研究を進めよう!

志望動機がうまく思いつかないのは、もしかすると自分が志望する企業のことや業界のことを、きちんと理解できていないからかもしれません。

もし理解できていれば、何かしら魅力があることにも気づけているはずですので、ここであらためて企業や業界の研究をやり直してみてください。

実際に細かく調べてみると、初めてわかることが多々出てきます。

そのため、今よりもはるかに興味を持つこともできるようになるでしょう。

企業や業界の調べ方については、以下の記事で詳しく説明しています。

就活エージェントを利用しよう!

企業に響く志望動機を考えることについて、苦手意識が強い人もいるでしょう。

もし自力で文章を導くことができない場合は、第三者の手を借りることも考えてみてください。

そこでおすすめなのが、就活エージェントと呼ばれるサービスを利用することです。

就活エージェントでは、就活に関する専門のアドバイザーの力を借りることができます。

そのため、どんな人でも最高の志望動機を作れるのです。

少しでも興味がある人は、以下の就活エージェントを一度検討してみると良いでしょう。

もちろん志望動機の相談だけではなく、他にもさまざまなサポートをしてくれるため、試して損はありません。

【建設業界の志望動機】よくあるQ&A

「インフラ整備で社会貢献したい」だけでは他の学生と差別化できません。あなた自身の原体験(街づくりを間近で見た経験、災害復旧の現場を見た感動など)を必ず入れることで、唯一無二の志望動機になります。

建設業界では「チームでの協働」「粘り強さ」「安全意識」が特に評価されます。学生生活での経験(部活動、アルバイト、ゼミなど)をこれらに結びつけて書くと説得力が増します。

文系出身でも企画、営業、施工管理の道は開かれています。大切なのは「専門知識」より「学び続ける姿勢」と「調整力」です。現場で必要なスキルは入社後に習得可能なので、安心してください。

志望企業の事業内容をよく調べ、強みがある領域に合わせましょう。総合建設なら両方、設計事務所なら企画・設計寄り、施工会社なら現場管理寄りが自然です。

企業HPや施工実績を調べ、「地域密着型」「海外展開」「環境配慮」などのキーワードを抽出し、それに絡めて自分の経験や思いを語ると企業ごとの色が出ます。

両方です。数字(例:参加人数〇人のプロジェクトをまとめた)で信頼感を、熱意(なぜその経験が心に残ったのか)で感情的共感を得られます。

おわりに

建設業界への就職を希望しているものの、志望動機が書けないとお悩みの方に向けて、志望動機の書き方や例文をご紹介しました。

志望動機を書く際は、自分がなぜ建設業界を志望しているのか、動機を明確にすることが重要です。

そのうえで、文章の構成やアピールすべきポイントを意識し、相手に熱意が伝わる志望動機にしましょう。

建設業界で評価される強みを織り込めば、さらなる高評価も期待できます。

ご紹介した例文も参考に、自分らしい志望動機を書き上げてください。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

柴田貴司

(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)

柴田貴司

(就活市場監修者)

建設業界はしっかり対策をすれば、内定を取ることができる業界です。

そのためこ、の記事を参考にし、建設業界の志望動機を練りましょう!