この記事では大学3年の冬から就活を始める方向けに、冬の就活イベント、就活準備、就活スケジュールを徹底解説について解説します。

冬から就活を始めるのは遅いのではないか、と不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、27卒の採用活動のスケジュールや既に動き出している企業の情報についても紹介していますので、ぜひ今後の就職活動の参考にしてください。

目次[目次を全て表示する]

【冬の就活】大学3年の冬から就活をするのは遅い?

「冬からではもう手遅れ?」と不安に思う方もいるでしょう。

正直にお伝えすると、外資系企業やITベンチャー、マスコミなどの一部の業界においては、すでに選考のピークを迎えている、あるいは終了しているケースもあり、「遅い」と言わざるを得ないのが現状です。

しかし、一般的な日系大手企業などは3月の情報解禁に合わせて動くため、今からでも十分に挽回可能です。

焦る必要はありませんが、早期から動いているライバルに追いつくためにも、一日も早く行動を開始することが内定への近道となります。

【冬の就活】就活全体における冬の位置づけ

就活全体において、冬は「準備期間」から「実戦期間」へと移行する非常に重要な転換点です。

夏のインターンシップが「業界を知る」フェーズだったとすれば、冬は3月の情報解禁に向けた「最終調整」の期間といえます。

年末年始のイベントで多くの学生が活動を緩めるこの時期に、どれだけ自己分析や選考対策を深められるかが、春以降の結果を大きく左右します。

ライバルたちが一休みしている間に着実な準備を進め、自信を持って本選考のスタートラインに立てるよう、この冬の時間を最大限に有効活用しましょう。

11月~12月の就活(年内~年末まで)

11月から12月にかけては、志望業界を絞り込みすぎず、あえて視野を広げて様々な業界や企業に触れてみることが重要です。

知名度の高いBtoC企業(消費者向け企業)ばかりに目が向きがちですが、世の中には優れた技術やシェアを持つBtoB企業(法人向け企業)が数多く存在します。

例えば「食品に関わりたい」という軸がある場合、食品メーカーだけでなく、原料を扱う専門商社や食品パッケージメーカー、物流業界などにも目を向けることで、選択肢は大きく広がります。

この時期に広い視野を持って情報収集を行うことは、自分が本当にやりたいことや適性を見極めるための材料集めになります。

食わず嫌いをせずに多様な業界の説明会やインターンシップに参加し、多角的な視点を持つことで、後のミスマッチを防ぎ、説得力のある志望動機作りにも繋がっていきます。

1月の就活(年明け~情報解禁)

年が明けたら、これまで広げてきた視野を徐々に絞り込み、志望業界や職種を具体化していくフェーズに入ります。

12月までの活動で得た情報を整理し、「なぜこの業界なのか」「自分の強みがどう活かせるのか」という観点から、志望度の高い業界を2〜3つ程度に定めていきましょう。

この時期に業界を絞り込むことで、各業界特有のビジネスモデルや動向をより深く研究することが可能になり、エントリーシートや面接での発言に深みが出ます。

また、自分の中での「就活の軸」を再確認し、揺るぎないものにしておくことも欠かせません。

なんとなく良さそうだからという理由ではなく、自分の価値観や将来のビジョンと照らし合わせ、根拠を持って業界を選定することが、3月以降の過密なスケジュールを乗り切るための指針となります。

2月の就活(情報解禁前)

3月1日の情報解禁直前となる2月は、絞り込んだ業界や職種に特化した具体的な選考対策を行う最終仕上げの時期です。

業界によって求められる人物像や評価ポイントは大きく異なるため、それぞれの特性に合わせた対策が不可欠です。

例えば、金融業界であれば誠実さや正確性が、広告業界であれば発想力やコミュニケーション能力が重視される傾向にあります。

志望する企業の過去の選考情報をリサーチし、エントリーシートの推敲や模擬面接を繰り返し行いましょう。

また、Webテストの対策もこの時期までに一通り終えておくことが理想です。

汎用的な自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)を準備するだけでなく、その業界だからこそ響くエピソードや表現にブラッシュアップし、実戦を想定したアウトプットの質を高めておくことが、内定獲得への大きなアドバンテージとなります。

【冬の就活】27卒必見!企業視点から冬の採用を見ておこう

27卒の就活は想像以上に早期化・難化しています。

株式会社学情の調査では、年内に選考や内々定を出す企業が多数派という結果でした。

企業の採用スケジュールを把握して、ライバルに差をつけましょう。

8割の企業が選考難化と回答

「2027年卒採用における難易度について、どのように予想されていますか?」という問いに、「難しい」と回答した企業が54.1%、「やや難しい」31.2%でした。

つまり8割以上の企業が27卒の採用は難化予想だと回答したことになります。

約9割の企業が選考早期化と回答

「2027年卒は早期化の傾向が強まると思いますか?」という問いに、「早期化すると思う」と回答した企業は54.3%で、「どちらかと言えば早期化すると思う」と回答した企業は31.7%でした。

このことから、合わせて、86.0%と9割に迫る企業が選考がより早期化すると考えています。

売り手市場での人材獲得競争が激化し、早期選考の重みが増しています。

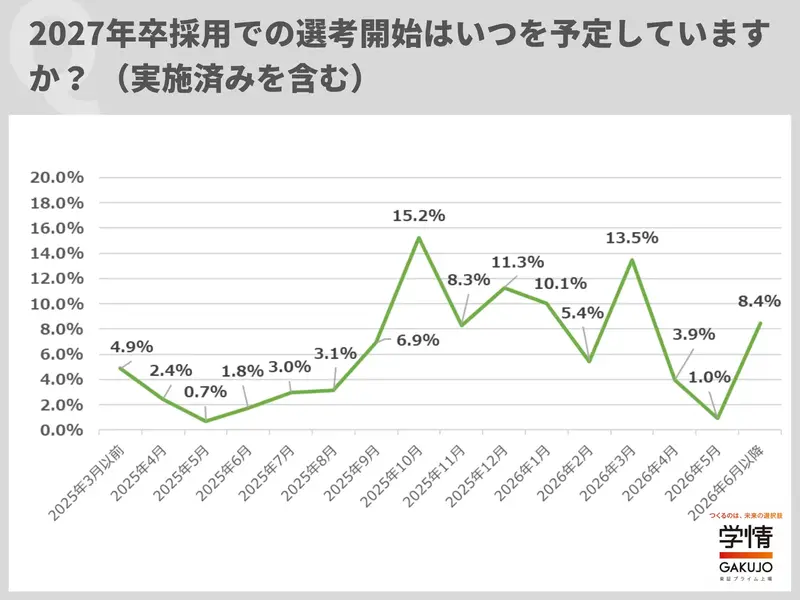

選考開始は「2025年10月」「2026年3月」が2つのピーク

選考開始時期は大学3年の10月と翌年の3月にピークが分かれます。

しかし要注意なのは、年内に選考を開始する企業が約6割に達するという事実です。

志望業界の動向を早めに掴み、乗り遅れないよう自身の就活計画を立てましょう。

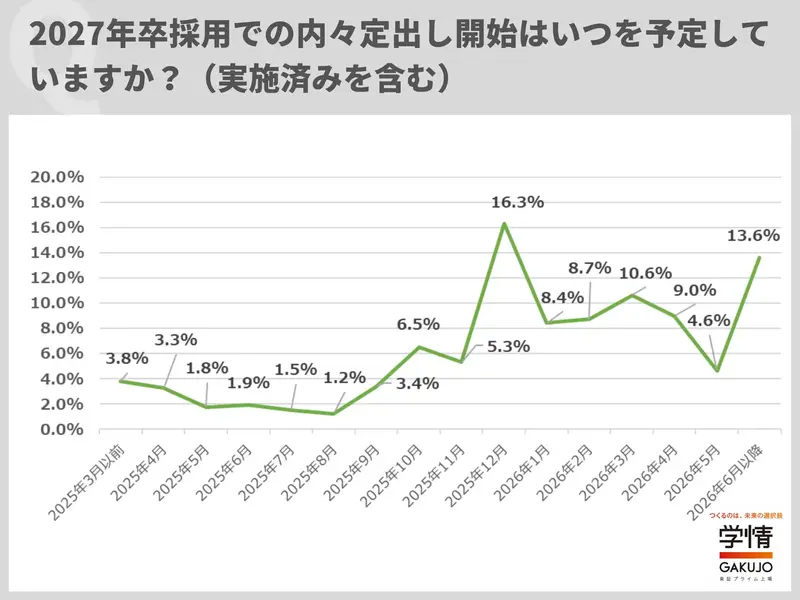

年内に内々定を出し始める企業が45%

最も衝撃的なのは、内々定を出す時期です。

大学3年の12月に内々定出しを始める企業が最多で、年内に開始する企業は45%に達します。

【冬の就活】みんなの冬の就活状況

まずは、先輩の就活生が冬にどのように動いていたのかを知っておきましょう。

ジョブコミット(株式会社HRteam)では、弊社で長期インターンをしてくれている26卒のメンバーを対象に、10/10~10/12の期間で、大学3年生の冬にはどんな就活をしていたかを聞いてみました。

ここでは、年内〜年末、年明け〜情報解禁前、情報解禁後の3つに分けて紹介するのでぜひ参考にしてみてください。

年内〜年末の就活状況

_800xAuto.webp)

時期としては11月、12月になります。

12月には、「早期選考に参加した」と回答した学生が一番多かったです。

一方で、「なにもしてない」と回答した学生や、就活の序盤ともいえる「説明会に参加」と回答した学生も多くいました。

また、「就活を中断」と回答をした学生もおおく、12月は積極的に動く学生がいる一方で、なかなか就活に足を踏み出しづらい月なのかとも感じました。

年明け〜情報解禁前の就活状況

_800xAuto.webp)

時期は1月〜2月にあたります。

1月〜2月は、早期選考に参加する学生よりも、本選考に参加する学生のほうが増えました。

日系大手企業の説明会が開始されることから、説明会に参加する学生も多いようです

この時点で就活を終了した26卒の学生は15.15%もいました。

逆に言えば、12月までに何かしらの選考に参加できていなければ、少し手遅れといえるかもしれませんね。

情報解禁後の就活状況

_800xAuto.webp)

3月になると、本選考に参加している人がほとんどです。

3月まで就活をしていなかった人も就活をスタートしたり、1月、2月と就活を休止していた人も再開したりと、やはり3月に照準を合わせて動く方が多かったようです。

情報解禁後には、ESの提出締め切りや、ESが通った企業の面接への参加をしていくことになります。

【26・27年卒学生対象(2025年調査)】

- 調査期間:2025年10月10日(金)〜2025年10月12日(日)

- 調査方法:アンケート調査

- 調査対象:自社で長期インターンを行っている2026・2027年卒業予定の学生

- 有効回答数:75件

【冬の就活】冬の就活の特徴

続いて、冬の就活の特徴を解説します。

秋までとは異なり、動き出す就活生、企業の数が増える冬の就活では、どれだけ特徴を押さえて進められるかがポイントとなります。

大学3年の冬の就活にはどのような特徴があるのか、一緒に見ていきましょう。

- ライバルが増える

- 冬インターンの本番がある

- 応募できる企業数が増える

ライバルが増える

冬の就活の特徴の一つ目は、ライバルが増えるということです。

動き出す就活生の数は、11月ごろを境目に急増します。

夏休みが終わって後期の授業にも慣れてくる時期であり、時間に余裕ができやすく、就活に時間を使う学生が増えるのです。

ライバルが増えると、大きく2つの変化が起こります。

一つ目は、説明会や選考の予約がしづらくなるという点です。

説明会には人数制限が設けられている場合があります。

また、選考は一度に1人しかできないため、就活生の数が増えると、枠が埋まりやすくなり、参加しづらくなってしまう可能性があるのです。

二つ目は、選考倍率が上がるという点です。

企業の採用枠数は決まっています。

そのため、応募者の数が増えれば、その分だけ競争率が高くなるのです。

冬の就活では、ライバルが増えるのだということを意識して早め早めに動くことが大切です。

冬インターンの本番がある

二つ目の特徴は、冬インターンの本番があるということです。

冬インターンは、10月〜11月にかけてエントリー、選考が行われ、12月、1月に本番があることが多いです。

冬インターンは、多くが実践的な業務体験になっており、また早期選考に繋がりやすいのも特徴です。

冬から就活を始める方は、いきなり早期選考を受け始めるのではなく、まずは必ず冬インターンへの参加を検討しましょう。

インターンに参加せずとも内定は獲得できますが、参加した学生と比べて不利になってしまうのは確かです。

応募できる企業数が増える

冬の就活の特徴三つ目は、応募できる企業数が増えるということです。

冬になると、大学4年生の採用を締め切って、大学3年生の採用にシフトする企業が増加します。

一部の企業は大学4年生向けに冬採用を行ったりもしますが、ほとんどの企業は大学3年生中心の採用活動に切り替えると考えて良いでしょう。

秋まではまだエントリーを受けつけていなかった企業が、冬に入って急に採用ページを更新し、早期選考の受付を始めるという場合もありますので、いきたい業界、企業がある方は余念なく情報収集をしましょう。

【冬の就活】冬の就活スケジュール

続いて、大学3年生の方の冬からの就活スケジュールについて紹介します。

12月、1月、2月それぞれ何を行うべきかについて詳しく紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

12月の就活スケジュール

12月は本格的な就活に向けた準備段階として非常に重要な時期です。

企業説明会や就活セミナーに積極的に参加しましょう。

この時期に開催される企業説明会は来年春からの本選考に向けて、多くの企業が自社の魅力をアピールする場であり、企業や業界に対する理解を深める機会です。

特に自分の興味のある業界や企業が、どのような人材を求めているかを把握するために、様々な業界の説明会に参加することをおすすめします。

また、12月は就活に必要なアイテムの準備も行う必要があります。

これらは後々の選考において使用頻度が高いため、早めに準備を進めておくと安心です。

就活において12月に取り組むべきことについては以下の記事でさらに詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

1月の就活スケジュール

1月はいよいよ具体的な志望業界や職種を絞り込んでいく時期です。

12月に参加した企業説明会や業界研究の成果をもとに、自分がどの業界や職種に最も興味を持っているか、そしてどの業界で自分の強みを活かせるかを深く考えましょう。

志望業界を絞ることで、今後の選考対策をより具体的に進めることができ、効率的に就活ができます。

志望業界が決まっていない場合でも、この時期に業界ごとの特性や求められるスキルを確認し、最終的な判断を下さなければなりません。

さらに1月は筆記試験やWebテストの対策を始めるべき時期でもあります。

多くの企業が採用選考で筆記試験やWebテストを実施しているため、この準備を行わないと選考に通過することは難しいでしょう。

特に、SPIや玉手箱などの代表的なWebテストの問題形式には必ず慣れておく必要があります。

2月の就活スケジュール

2月は実際に企業にエントリーを行い、選考に参加する段階となります。

この時期までには自分の就活の軸を再確認し、どの企業にエントリーするかを明確にしましょう。

就活の軸とは企業選びにおいて何を重視するか、自分がどのような価値観やビジョンを持っているかを示すものです。

面接で必ず聞かれるだけでなく、企業選びにも重要なものであるため、必ず明確にしておきましょう。

企業エントリー後は選考を受けていく中で自分の弱みや強みが浮き彫りになるはずです。

選考での失敗や改善点を見つけた場合は、それを次の選考に活かすために改善策を練っておくと安心です。

例えば、ESの内容を見直したり、面接での回答の質を高めるために、友人や家族、就活エージェントからフィードバックをもらうことも有効です。

3月の就活スケジュール

3月になると、1日にはいよいよ各企業の新卒採用の情報が解禁されます。

エントリーも受付開始となり、多くの企業が説明会を一斉に開始する流れになります。

そのため、中旬を迎える頃には複数の企業の説明会に参加しながら企業研究を進め、エントリーシート作成・模擬面接などの対策を強化する必要があります。

また、あわせてWebテスト対策なども欠かせないでしょう。

したがって、冬が明ける頃の3月の就活は、多くの就活生にとって非常に多忙を極める状況です。

プライベートの予定を入れている余裕などはほとんどない場合も多いので、スケジュール管理にはくれぐれも注意が必要です。

アルバイトをしている人は、上司と相談したうえでシフトを調整してもらいましょう。

なお、後半になればより一層選考が本格化し、一次面接などの予定も入ってくる流れです。

3月の就活については、以下の記事もぜひチェックしてみてください。

【冬の就活】冬の就活でやるべきこと10選

- 自己分析

- 業界・企業研究

- SPI対策

- インターンシップへの参加

- 選考が早い企業へのプレエントリー

- 中小企業を中心に説明会への参加

- OB・OG訪問

- ES作成

- 面接対策

- 就活セミナーの参加

就活に正解はありません。そのため、悩むことも多いでしょう。

しかし、裏を返せば自分次第でどうにでもできるということです。

4年生になる前からやれることはたくさんあります。

たとえば、インターンシップへの参加や、自己分析、企業の研究、面接の練習などです。

すべて一気にやろうとすると、途中でやる気が削がれてしまう可能性もあります。

不安要素があるものや、対策不足だと感じるものから少しずつ取り組めるとよいでしょう。

それでは、就活生におすすめしたい冬生活をご紹介します。

1.自己分析

自分を知るということは、とても重要なことです。

具体的な進路が決まっていない場合は、まず自分にとって重要なことや興味があることは何かを把握しましょう。

これまで経験してきたことを振り返り、今までどう感じてきたのか、そう感じた理由はなぜかなど、とことん過去の自分に問いかけてください。

1人では限界があると感じたときには、家族や親しい友人に自分のことを聞くのも1つの手です。

何度も自己分析を繰り返し、自分への理解を深めていきましょう。

2.業界・企業研究

自己分析を進めていくと、興味がある分野も徐々に把握できるようになってきます。

これまでに参加したインターンや説明会で得た知識のほかにも、気になっている業界の基礎となる知識を幅広く調べたり、具体的な企業の情報を収集したりしていきましょう。

今まで知らなかったことに興味をもつことが、今後の可能性につながるかもしれません。

3.SPI対策

SPIとは、人柄や適正などを判断するためにおこなわれるテストです。

さまざまな企業でSPIが採用されています。

大手企業だけでなく、中小企業でも数多く利用されているのです。

SPIテストは「性格検査」のほかに、「言語能力」「非言語能力」「英語力」「構造的把握力」をテストする5項目に分かれています。

この結果をもとに、企業は適正を見極めて配属先を決定しています。

合格ラインは企業によって異なりますが、大手企業の場合には一次選考の足きりとして合格ラインを高くしていることも多いので、しっかりと対策をするようにしましょう。

4.インターンシップへの参加

サマーインターンでは主に企業の認知度をあげ、就活が本格的に始まった際により多くの人に応募してもらおうという目的があります。

そのため、企業の紹介がメインとなっている場合も多いです。

しかし、秋冬インターンでは採用や選考に注力していくという傾向に変わっていきます。

また本選考につなげたいという場合、インターンの期間は仕事への理解が深まりやすい数日開催のものがおすすめです。

5.選考が早い企業へのプレエントリー

プレエントリーとは、企業に対して興味をもっていると伝える手段です。

「採用情報や選考情報を送ってください」と意思表示ができ、興味のある企業に関する情報を幅広く収集できます。

多くの企業では情報解禁日の3月1日と同時にプレエントリーを開始していますが、早くから選考を開始している企業もあります。

主に外資系企業やベンチャー企業、広告業界などは比較的選考時期が早いです。

ここである程度企業の雰囲気や情報収集に慣れておくと、行きたい企業が見つかったときの対策にもなるでしょう。

6.中小企業を中心に説明会への参加

ベンチャー企業や中小企業では早くから採用スケジュールを設定しているところが多く、3年生の冬休み時点で説明会に参加できます。

またベンチャー企業は選考も早く、通常2〜3ヶ月程度で内定を得られる場合が多いので、優先的に参加するとよいでしょう。

説明会では、その企業の基本的な情報や働き方などさまざまな情報を得られるため、企業研究をする際にも重要な要素となります。

7.OB・OG訪問

企業研究をする際にホームページなどから得られる情報も重要ですが、それはあくまで表面的な情報です。

社員として働いている卒業生から聞ける話というのは、よりリアルに企業を知れるチャンスでもあり、企業への熱心さをアピールできる場でもあります。

8.ESの作成

大学3年生の冬には、ESの作成を行いましょう。

2月になると、3月の本選考のプレエントリーが始まり、3月に入れば急に10社以上のエントリーシートの締切が迫ってくることになります。

後々焦らないためにも、よく聞かれる自己PR、志望動機、ガクチカなどは前もって文章を作成しておきましょう。

早め早めに作成を進めることで、自分が苦手なところも把握できますし、また時間をかけてES添削、ブラッシュアップをしていくことができるので、冬休みの間に一度ESを作成し、手応えを確認しておくことが大切です。

9.面接対策

冬の就活では、忘れずに面接対策も行いましょう。

早期選考は、ESの提出が無くいきなり面接、なんてケースも少なくないためです。

面接で聞かれやすい項目の答えを前もって作成しておき、模擬面接で実際に話してみて、修正、改善をしていくのが面接対策になります。

意外と時間がかかるので、これもESの作成と同様、時間がある冬休みのうちに進めておくことをお勧めします。

10.早期選考への参加

冬に進める就活では、早期選考への参加チャンスを逃さないことも重要です。

冬の時期は、一部の企業は早期選考を実施しており、参加すれば早い段階で内定を獲得できるチャンスにつながります。

早期選考を行っている企業・業界といえば、代表例として外資系企業やベンチャー企業、放送業界などが挙げられます。

そのため、興味のある企業・業界が早期選考を実施していた際は、積極的にエントリーを検討してみてください。

結果として内定を獲得できれば、第一志望ではなくとも、内定があるという安心感は自信につながるだけでなく精神的な安定にもなります。

また、内定につながらなかったとしても、本選考の前の良い練習になることは確かです。

そのため、志望業界・企業が早期選考を実施していなくても、少しでも興味のある企業の早期選考であれば参加することに意義はあるといえます。

【冬の就活】冬の就活を成功させるためのポイント

- ライバルが減る冬休みまでがポイント

- 年内は視野を広げて業界研究をする

- 年明けから情報解禁にかけて業界を絞っていく

- 行きたい業界、職種に合った選考対策をする

冬の就活を成功させるためには、4つのポイントを抑える必要があります。

年内、年明けといった時期ごとのポイントと、就活を進めていく上でのポイントを2つずつ解説しますので、しっかりと頭に入れた上で冬からの就活を進めていけるようにしましょう。

年内は視野を広げて業界研究をする

冬の就活では、年内に視野を広げて業界研究をしていくことが大切です。

とくに冬から就活を始める人むけなのですが、最初から業界を絞ってしまうと、その業界意外のことを知らない状態で選考に進んでいくことになるため、なぜ他の業界ではなくてその業界に行きたいのか、という点をうまく説明できなくなってしまいます。

たとえ本命の企業があったとしても、様々な業界について業界研究を進めていくことで、他の業界ではなくてその業界を第一志望にしている理由を、業界研究をしたことを含めて説明することができます。

まずは様々な業界を深ぼってみて、世の中にどのような仕事があるのかを知っていきましょう。

また、冬〜年内の間で自分の強みや弱みをインターン選考の中で見つけていくのも良いですね。

ライバルが減る冬休みまでがポイント

12月後半から始まる冬休みは、クリスマスや年末年始などのイベントが重なるため、就活がおろそかになる学生が多くなります。

この時期に活動を中断する学生が増える一方で、ライバルが減ることも事実です。

そのため、この冬休みを有効に活用できると、競争が少なくなる中でスムーズに就活を進めることができます。

特に、自己分析や選考対策に集中できる貴重な時間となります。

自己分析を進めることで、今後の志望業界や職種を絞り込み、具体的な目標を持って選考に臨むことができます。

また、エントリーシートや履歴書の作成、面接対策をこの時期に進めることで、年明けからの選考に備えた準備が整い、効率的に就活を進めることができます。

年明けから情報解禁にかけて業界を絞っていく

年内に様々な業界を見た上で、自分の就活の軸に最も合う業界はどこかを絞りながら年明けの就活を進めていきましょう。

始めはなかなか業界を絞るのは難しいかもしれませんが、数多くの企業の説明会に参加をしていくことで、自分がどのような点に、魅力を感じるのか、自分はどんなところで働いていそうか、といった点がイメージしやすくなります。

そしてそのイメージに最も近い業界を見つけることができれば、それがあなたの志望業界、ということになるわけです。

業界や職種を絞る鍵になるのは、自己分析や業界研究です。

行きたい業界、職種に合った選考対策をする

いきたい業界、職種に合った選考対策をしてくことも大切です。

選考はほとんどの企業がESやGD、面接を実施しますが、その中でどのようなことが聞かれるのか、という点については、業界や企業によってかなり異なります。

たとえば勤勉さが求められるIT業界では勤勉さを測る質問が、コミュニケーション能力が求められる営業職ではコミュニケーション能力を測る質問がされる、といった具合です。

そのため、自分が目指したい業界、職種が決まっている場合には、その選考ではどんなことが聞かれやすいのかを事前に把握し、それに合わせた対策をしていきましょう。

【冬の就活】冬の就活で避けるべきNG行動

大学3年生の冬の就活では、大きな失敗や後悔を避けるためにも、事前にNG行動をチェックしておく必要があります。

冬の就活の進め方において、以下のような行動を取ってしまっている人は、就活の進め方をしっかりと見直すことが必要です。

- 企業研究を疎かにする

- 適当にエントリーする

- 早期選考やインターンを後回しにする

- 就活に入り込みすぎる

特に、企業研究を疎かにしたり適当にエントリーしたりすることは、失敗のもとになるためくれぐれも注意してください。

では、NGになる理由などの詳細を解説していきます。

企業研究を疎かにする

3年生の冬の就活では、企業研究を疎かにすることはNGです。

特に、企業説明会や選考に参加する際に前もって企業の情報を何も調べないのはやめましょう。

志望動機や自己PRが企業の求める人物像に合っているか確認するためにも、企業について情報収集し、自分の適性を見極めることは必要不可欠です。

企業研究が足りていないと、具体的にどのような場面で自分の強みを活かすのか、その企業で何を成し遂げたいのかなどのポイントを掘り下げられません。

面接などで深掘り質問された際は、答えに詰まってしまい、最終的に選考に落ちる原因になります。

選考で少しでも有利になるためにも、自分の適性を明確に見極めるためにも、就活では企業研究を徹底的に行いましょう。

適当にエントリーする

就活を進める際に、適当にエントリーすることはNGです。

「なんとなく」の感覚で企業を選んでエントリーしても、自分の強みや興味関心に合っていないからこそ、内定獲得にはなかなかつながらないからです。

エントリーする企業は、自分の軸や目標を明確化したうえで、その軸に合った企業を選ぶ必要があります。

しかしそうは言っても、冬から就活を始めた人は、業界研究・企業研究にじっくり時間をかけられないかもしれません。

就活スタートが遅かったことでエントリーが適当になってしまいそうなときは、業界を絞りすぎず幅広くエントリーすると良いでしょう。

そのうえで、並行して業界・企業研究を進め、自分とマッチする業界・企業を見つけていくことが大切です。

時間がないからといってただやみくもにエントリーするのではなく、戦略的にエントリーする企業を選んでいくことが重要といえます。

早期選考やインターンを後回しにする

冬から就活を始める際でも、早期選考やインターンはできる限り後回しにしないようにしましょう。

インターンは情報解禁の直前まで実施されているため、冬にインターンに初めて参加する場合でも間に合う可能性があります。

その結果、早期選考の優遇をもらう機会があれば、冬からの就活でも早いタイミングで内定を勝ち取れる場合もあります。

インターンや早期選考は、キャリアについて考えられる重要な機会ともいえます。

本選考前にエントリーシート作成や面接などの選考を経験できる良いチャンスにもなり、その経験は必ず本選考に活きてきます。

そのため、冬からの就活であまり時間がない場合でも、可能な限り早期選考やインターンのチャンスは逃さないようにしましょう。

事前に実施日程や締め切りなどを確認しながら、計画的に動くことが重要です。

就活に入り込みすぎる

冬からの就活では、必要以上に就活に入り込みすぎることも避けてください。

情報解禁とそれに伴う本選考が近づくことで、焦る気持ちもあるかもしれませんが、過剰にのめり込みすぎるとさまざまな面で支障をきたす可能性があります。

1月近辺は大学のテストもあるため、就活にばかり時間を費やしていると、勉強が疎かになることで単位を落としてしまうかもしれません。

そうなると本末転倒であるため、焦ってすべてのリソースをつぎ込むのは避けたいところです。

焦りの気持ちが強すぎるとストレスが溜まり、体調を崩す原因にもなります。

そのため、まずはやるべきことを冷静にリストアップしてスケジュールを立て、効率よく動くことを意識しましょう。

時間がないといっても使える時間と気力は無限ではないため、とにかく必要以上に焦らずに、やるべき準備を確実にこなしていくことが大切です。

【冬の就活】冬の就活の服装マナー

冬の就活が本格化する大学3年生の皆さん。

寒い時期はコートやマフラーなど、夏にはない服装アイテムが増えますよね。

防寒はもちろん大切ですが、就活の場にふさわしい「TPO」を意識することが何より重要です。

リクルートスーツだけでなく、コートの選び方や小物使いまで、しっかりマナーを押さえて、自信を持って臨みましょう。

コートの選び方とマナー

冬の就活でスーツの上に着るコートは、意外と目立つアイテムです。

どんなコートを選ぶかはもちろん、会場での立ち振る舞いも大切。

基本は「建物に入る前に脱ぐ」ことです。

ここでは、コートの選び方から、スマートな脱ぎ方・畳み方まで、詳しく解説します。

就活で使えるコートの選び方(色・形・素材)

就活で使うコートは、ビジネスシーンにふさわしいものを選びましょう。

色は黒、紺、濃いグレー、またはベージュなどの落ち着いたベーシックカラーが基本です。

形はシンプルなデザインで、スーツのジャケットが隠れる着丈のもの。

素材はウールやポリエステルが一般的です。

派手な装飾やファーなどは避け、誠実な印象を与えられるものを選んでください。

レディース(トレンチコート、ステンカラーコートが基本)

女子学生の場合、定番はトレンチコートやステンカラーコートです。

かっちりとした印象を与えつつ、リクルートスーツにも合わせやすいのが特徴。

色はベージュ、黒、紺などが主流です。

特にライナー(取り外し可能な裏地)付きのものを選ぶと、春先まで長く使えて便利ですよ。

シルエットは、ダボっとしすぎず、スーツの上から着てジャストサイズのものを選びましょう。

メンズ(ビジネス用のコートを選ぶ)

男子学生の場合は、いわゆる「ビジネスコート」として販売されているものを選べば間違いありません。

代表的なのはステンカラーコートや、少しドレッシーなチェスターコートです。

大切なのは、スーツのジャケットの裾がコートから出ない着丈を選ぶこと。

色は黒、紺、チャコールグレーなどがスーツに合わせやすく、落ち着いた印象を与えられます。

就活でダウンジャケットはNG?

防寒性が高いダウンジャケットですが、就活の場では基本的にNGと考えましょう。

どうしてもカジュアルな印象が強く、リクルートスーツとはミスマッチです。

企業側も「TPOをわきまえていない」と判断する可能性があります。

どれだけ寒くても、面接や説明会など企業を訪問する日は避け、ウール素材のコートなどでしっかり防寒対策をしてください。

会場でのコートの脱ぎ方・畳み方・置き方マナー

コートのマナーは、会場に入ってからが本番です。

まず、コートは必ず「建物の外」で脱ぎましょう。

脱いだコートは、ホコリなどが付かないよう裏返しにして軽く畳み、腕にかけます。

面接室に入ったら、椅子の背もたれにはかけず、自分のカバンの上に畳んで置くか、カバンの横の床に置くのがマナーです。

スマートな所作を心がけましょう。

足元や小物のマナー

コート以外の冬のアイテム、特に足元や小物類もマナーが問われます。

雪や雨の日の靴対策、女性ならではのストッキングやタイツの悩み、マフラーや手袋はどこまでOKか。

細部まで気を配れるかどうかも、採用担当者は見ています。

油断しがちなポイントを押さえておきましょう。

冬の就活用の靴(革靴・パンプス)

冬場であっても、就活で履く靴の基本は変わりません。

色は黒が原則です。

男性は、紐で結ぶタイプのシンプルな革靴(ストレートチップやプレーントゥ)。

女性は、装飾のないプレーンなパンプスで、ヒールの高さは3〜5cm程度が歩きやすく適切です。

ブーツやスニーカーはもちろんNG。

雪や雨に備え、防水スプレーなどで手入れしておくことも大切です。

雪や雨の日の対策

雪や雨の日は、靴選びに一層の注意が必要です。

あらかじめ靴底に滑り止め加工がされているものを選ぶと安心です。

出発前に防水スプレーをかけておくだけでも違います。

万が一濡れた時のために、替えの靴下やストッキング、拭くためのタオルをカバンに忍ばせておきましょう。

会場近くまでレインブーツで行き、パンプスや革靴に履き替えるのも賢い方法です。

ストッキングかタイツか?(女性向け)

女子学生にとって、冬の寒さ対策で悩むのが「タイツを履いていいのか」という点ですよね。

ストッキングが基本なのは分かっていても、寒さが厳しい日もあります。

説明会やインターン、本選考など、シーンによって許容範囲は変わるのでしょうか。

防寒とマナーの両立について、具体的な基準を知っておきましょう。

説明会・インターンでの推奨

結論から言うと、面接やOB・OG訪問など、フォーマルな場では季節を問わず「肌色のストッキング」が必須マナーです。

ただし、移動が多い説明会や、オフィスカジュアルが認められるようなインターンシップでは、黒の薄手タイツ(60デニール以下)が許容されるケースも増えています。

とはいえ、迷ったらストッキングを選ぶのが最も無難です。

色やデニール数の目安

もしタイツを選ぶ場合は、色と厚さ(デニール数)に注意してください。

色は必ず「黒」を選びましょう。

グレーやネイビーは避けてください。

デニール数は、厚すぎるとカジュアルに見えてしまうため、透け感の残る30~60デニール程度が目安です。

80デニール以上の厚手のリブタイツや柄物は、就活の場にはふさわしくないので避けましょう。

マフラー・手袋は使っていい?

マフラーや手袋も、防寒対策として使って問題ありません。

ただし、コートと同じく「建物の外」で外し、カバンにしまうのがマナーです。

選ぶ際は、コートの色と合わせ、黒、紺、グレー、ベージュといった落ち着いた色の無地のものがベストです。

派手な色や柄物、キャラクターもの、毛足の長すぎるものは避け、あくまでも防寒具としてシンプルなものを選びましょう。

冬の就活に関するよくある質問

続いて、就活生の方からよくいただく「冬からの就活」に関する質問に回答します。

それぞれ、気になる項目があれば、ぜひ参考にしてみてください。

結論として、冬からインターンに参加することは全く遅くありません。 むしろ、冬のインターンは夏や秋のインターンに参加しなかった方や、これから本格的に就活を始める方にとって大きなチャンスです。冬インターンは多くの企業が春の本選考に備えて、自社の業務内容や社風を学生に体験させる機会を提供しています。そのため、冬インターンに参加することで、企業との接点を持ち、実際の業務に慣れることで、入社後の業務や環境に対するギャップを減らすことができます。

公務員試験の対策を大学3年の冬から始めることは決して不可能ではありません。 しかし、受験すると決めたならば、一刻も早く行動する必要があります。公務員試験は出題範囲が広く、筆記試験や面接、集団討論といった複数の選考ステップが存在するため、十分な時間をかけて準備を進めなければなりません。 すでに対策を始めている周囲の学生と比べて出遅れている可能性があるため、効率的な勉強方法を取り入れましょう。計画的にスケジュールを立て、苦手分野の克服や模擬試験の受験を通じて、試験本番に向けた準備をスムーズに進める必要があります。

黒髪にするタイミングは、面接が始まる頃が最適です。 髪色は第一印象に大きく影響を与える要素の1つであり、多くの企業では黒髪が一般的とされています。しかし、早すぎるタイミングで黒髪に戻すと色落ちしてしまい、むしろ髪色が明るく見えてしまうこともあります。したがって、面接や説明会が始まる前に黒髪に戻すのが理想的です。時期としては12月頃が一般的と言えるでしょう。 この時期になると、企業との接触が増えるため、見た目に関してもしっかりとした準備を整える必要があります。普段は明るい色にしている人でも、早い段階から就活シーズンに向けて髪を染める頻度を抑え、カラーリング剤の選び方にも注意しましょう。特に、自宅で染める場合はムラが出ないように慎重に行う必要があります。もし難しければ、美容院でのカラーリングを検討するのも1つの手段です。

冬選考とは、企業が大学4年生を対象に行う冬時期の採用のことです。 通常、秋採用までに予定していた採用枠を採用しきれなかった企業が、冬まで採用活動の時期を伸ばして行う選考です。 今年でいえば、26卒の学生が冬選考の対象にあたるため、27卒の就活生のみなさんには直接関係はありませんが、この時期まで就活を続けていくと、冬選考という限られた選考枠での就活を迫られてしまうということは覚えておくべきですね。 来年の冬までに就活を終わらせるためにも、27卒のみなさんはこの2024年冬には就活を始められるように準備をしていきましょう。

冬は就活準備の時期として位置づけられます。一般的に情報が解禁されるのは3月とされていますが、早期選考はそれよりも早く開始されることが多いです。この早期選考に挑戦することは本選考の練習になったりはやく内定を得たりすることにつながるためメリットが多いです。冬~年明けの時期を大事にして就活に臨みましょう。

冬の就活では寒さ対策をしっかり行いながらも、第一印象を損なわないシンプルで清潔感のある服装を心がけることが大切です。スーツは通常通りのビジネススタイルで、シャツやネクタイはしっかり整えましょう。防寒具やコートを着る場合は、目立たない色のものを選ぶと良いです。黒やネイビー、グレーなど、落ち着いた色が適しています。コートは脱いで面接に臨むことが基本ですが、寒い日でも清潔感を保ちながら、体温調節をしやすい服装を選んで、面接に備えましょう。

【冬の就活】冬から就活を始めて内定を獲得しよう

ここまで、大学3年生のうちにやるべきことや対策方法などについてご紹介しました。

まず自分が何をすべきなのか、対策を強化しなければならないことはなんなのか、また、自分はどういう人物なのかなど、1つずつ明確にしていくよう心がけてください。

失敗を繰り返すこともありますが、決して悪いことではないのです。

しかし、その失敗を活かせないとチャンスをつかめません。

何事にもチャレンジし続け、よりよい自分の将来を手に入れられるよう、できることをしっかりと積み重ねていきましょう。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

_720x480.webp)

柴田貴司

(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)

柴田貴司

(就活市場監修者)

これはスタートダッシュを同じにすることで一つの企業に応募が集まりすぎないようにする仕組みなのですが、近年では、年明け〜情報解禁前に採用活動をスタートする企業も増えてきたようです。