【学生生活で得たことの例文】はじめに

「学生生活で得たことってどうやってアピールすれば良いんだろう」「学生生活で得たことがぱっと思いつかないけどどうしよう」

このように思われている人は多いのではないでしょうか。

就活をはじめたけど、思うようにエントリーシートが書けずモヤモヤされる人もいるでしょう。

この記事では学生生活で得たことについて、企業側から聞かれる理由や、書く際のポイントを徹底解説していきます。

スムーズに就活を進めるための参考材料にしてください。

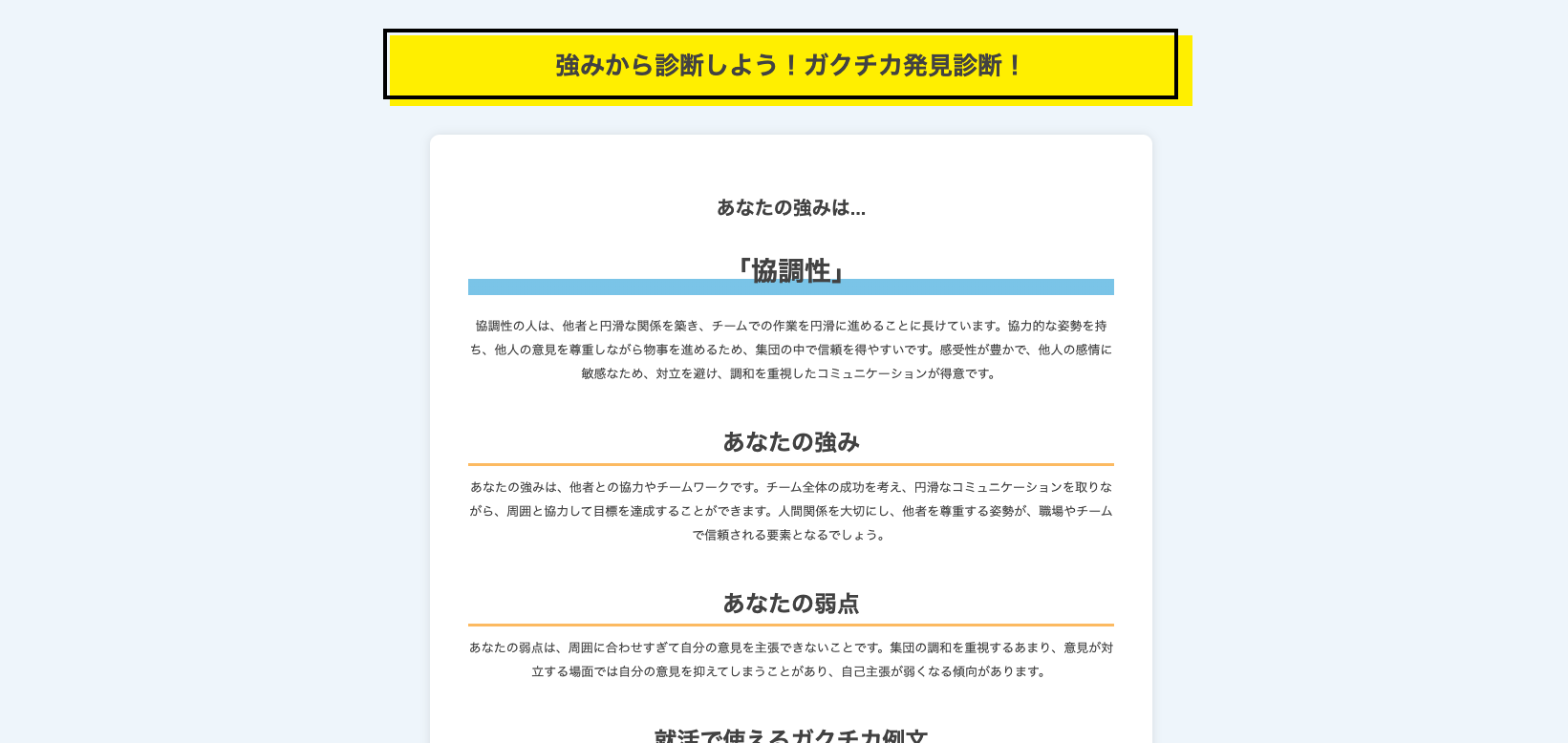

あなたが学生生活で得たことは何?ガクチカ診断で発見しよう!

自分の過去経験の中で最も強いガクチカになる「得たこと」はなんなのだろうか。

このような悩みを抱える方にぜひ一度試していただきたいのが、就活市場の「ガクチカ診断ツール」です!

人事をしている就活のプロが監修したツールで、あなたの過去のエピソードから最も強いガクチカになるエピソードを診断することができます!

利用は無料。診断は3分もかからずに終わるので、ぜひこの機会に一度利用してみてください。

【学生生活で得たことの例文】全55選!

55個の例文を「業界・業種」「アピールポイント」「エピソード」別に紹介!

必ずあなたの参考になる例文が見つかります。

少し多いので例文以外のコンテンツが気になる方は目次をチェックしてくださいね。

【学生生活で得たことの例文】業界・業種別の例文17選

「学生生活で得たこと」は、自己成長や価値観を伝える大切なアピールポイントです。

企業側はこの質問を通じて、あなたの人柄や思考の傾向、成長力が自社にマッチしているかを見極めようとしています。

そのため、志望する業界や業種ごとに適した切り口でエピソードを伝えることが重要です。

本記事では、業界・業種別に「学生生活で得たこと」の例文をご紹介します。

実際の面接やエントリーシートで使えるよう、具体的なエピソードをもとに構成しています。

あわせて、書く際のポイントや注意点も解説しますので、ご自身の経験に置き換えてアレンジしながらご活用ください。

例文一覧を見るには会員登録が必要です。

無料登録すると、例文一覧をはじめとした

会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。

登録はカンタン1分で完了します。

会員登録をして今すぐ例文一覧をチェックしましょう!

メーカー(製造)

「学生生活で得たこと」の例文

大学時代、私は科学実験サークルに所属し、展示発表会で地域の子どもたちに理科の面白さを伝える活動をしてきました。

特に力を入れたのは、子どもにも理解しやすく、安全性の高い実験内容を工夫することです。

その中で私は、限られた材料の中で「どうしたら興味を持ってもらえるか」を考えるプロセスに大きなやりがいを感じました。

活動を重ねるうちに、材料の性質や温度変化の影響、手順ごとのリスクを把握し、安全かつ魅力的な実験方法を編み出す力が養われました。

また、実験に失敗したときにはメンバーと協力し、原因を突き止めて改善策を考える中で、試行錯誤を重ねる姿勢やチームでの問題解決力を身につけました。

この経験を通じて、ものづくりにおいては「誰がどのように使うのか」を常に意識しながら、安全性や使いやすさを追求する視点が重要であると学びました。

御社の製品開発においても、この視点と粘り強く課題に向き合う姿勢を活かし、ユーザーに信頼されるものづくりに貢献したいと考えています。

メーカーでは、論理的思考力や問題解決力、ものづくりに対する興味・姿勢が重視されます。

単なる「頑張った経験」ではなく、どのような課題に取り組み、どのように工夫したかを具体的に述べましょう。

特に、製品の安全性や使用者目線を意識した行動があれば、それは製造業との親和性が高い要素です。

IT(SE・Sier)

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学のゼミ活動で、地域商店街のホームページを作成するプロジェクトに携わりました。

商店主へのヒアリングから始まり、設計、開発、改善提案までを学生チームで担当しました。

この経験を通して、特に大切だと感じたのは「相手の要望を正確に聞き取り、技術的な手段で形にする」というプロセスでした。

プロジェクト初期では、商店主のニーズが曖昧で、何を求めているかを正しく理解することに苦労しました。

しかし、何度も対話を重ねる中で相手の業務や想いを理解し、それをWebデザインに反映する方法を学びました。

また、チーム内での役割分担や進捗管理にも積極的に関わり、スケジュール通りに納品するためのマネジメント力も養われました。

この活動を通じて、私は「ユーザーの視点を持ちながら課題を整理し、最適な技術で解決策を提供する」ことの大切さを学びました。

IT業界においては、技術力だけでなく、コミュニケーション力や柔軟な対応力が重要であることを実感しました。

IT業界では、技術力だけでなく「課題解決のプロセス」や「ユーザー視点」が重視されます。

自分がどのように情報を整理し、何を判断基準として行動したかを具体的に伝えましょう。

商社(総合商社・専門商社)

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学時代、国際交流サークルで外国人留学生との交流イベントの企画・運営を担当しました。

言語や文化の壁を越えて協力し合う環境の中で、私は「相手の立場に立って考える」力を磨くことができました。

特に、イベントの進行中に予定していた参加者が急遽来られなくなった際には、その場で代替案を出し、チーム全体で柔軟に対応する判断力と調整力が求められました。

また、スポンサー企業へのプレゼンや資料作成を任されたことで、提案力や交渉力も身につきました。

どのような価値を相手に提供できるかを考え、的確に伝える努力を重ねた結果、イベントは地域のメディアでも取り上げられるなど大きな反響を得ることができました。

この経験を通じて、私は「多様な立場の人と信頼関係を築きながら、価値を生み出す」という視点の大切さを学びました。

御社のようにグローバルなビジネスの中で、多くの人と協働しながら新たな価値を創出していく仕事に強く魅力を感じております。

商社では、柔軟な対応力や異文化理解、提案・交渉といった対人スキルが重要視されます。

異なる立場や文化を持つ相手とどう関係を築き、共に成果を出したかというプロセスに焦点を当てましょう。

金融(銀行・証券・保険)

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学で経済学を専攻し、ゼミでは金融リテラシーの向上をテーマに地域の高校で金融教育を行うプロジェクトに参加しました。

内容をわかりやすく伝えるために、クイズ形式の教材を自ら作成し、実際に授業を行いました。

高校生の反応や理解度を見ながら説明の順序や用語を工夫し、相手に応じた伝え方の重要性を実感しました。

活動の中で特に印象に残っているのは、授業後のアンケートで「お金に関して家族と話すきっかけになった」との声を多数もらったことです。

これは、難しい内容を身近に引き寄せ、価値のある情報として届けられた結果だと感じ、自信にもつながりました。

この経験から、金融に対する正確な知識と、相手に合わせた丁寧な伝達力の重要性を学びました。

今後は、御社のように多くの人の生活と将来に関わる金融業界で、信頼を築きながら責任ある情報提供を通じてお客様をサポートしたいと考えています。

金融業界では「信頼性」「正確性」「丁寧な対話力」が問われます。

どのようにして相手にわかりやすく伝えたか、また数字や情報を扱う上での慎重さや責任感を示すことが重要です。

お金に関わる仕事であるため、誠実に取り組んだ経験を具体的に語ると説得力が増します。

相手視点を持ちつつ、自身の成長に結びつけたエピソードが好印象につながります。

小売・流通

「学生生活で得たこと」の例文

大学時代、私は大手スーパーマーケットで3年間アルバイトをしていました。

主にレジ業務を担当していましたが、ある時期から売場担当も任され、商品補充やPOPの作成、簡単な販促企画も行うようになりました。

お客様との会話を通じて「この時間帯は〇〇がよく売れる」といった傾向を把握し、それをもとに売場づくりを工夫する中で、実際に売上が上がったことにやりがいを感じました。

また、クレーム対応や新人指導の機会を通して、相手の立場に立って行動する姿勢や冷静な対処力を養いました。

チーム内でも、忙しい時間帯に効率良く連携するための声かけや段取りを意識し、現場全体の働きやすさにも貢献できたと感じています。

この経験から、現場での気づきや工夫が売上やお客様満足度に直結することを学びました。

今後は、御社のような幅広い商品・サービスを扱う現場で、顧客視点を大切にしながら価値を提供できる人材を目指したいと考えています。

小売・流通業界では、現場力や接客力、顧客視点が重視されます。

アルバイト経験は非常に有効ですが、単なる作業内容の紹介ではなく、「何に気づき、どう改善し、結果がどうだったか」を具体的に述べましょう。

お客様とのやり取りや現場改善の経験があれば、積極的に盛り込むと良いでしょう。

主体的に動いた姿勢が伝わる構成が効果的です。

広告・出版・マスコミ

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学の広報委員会に所属し、大学公式Webサイトの記事作成やSNS運用に携わってきました。

主に学生インタビューやイベントレポートを担当し、文章を通じて読者に魅力を伝えることの難しさと面白さを感じていました。

特に印象に残っているのは、オープンキャンパス特集を担当した際の経験です。

高校生や保護者の立場に立ち、「どんな情報が役立つのか」を考え抜き、何度も構成や表現を見直しました。

その結果、アクセス数が過去最高を記録し、広報室の職員の方からも高く評価していただきました。

この経験から、「伝える」ことは単に情報を並べるだけではなく、「誰に、何を、どう届けるか」を設計する力が必要だと学びました。

今後は、御社のように多様な媒体を通じて価値を発信する仕事で、自分の言葉と企画力を活かしていきたいと考えています。

広告・出版・マスコミ業界では、「表現力」「企画力」「情報を発信する力」が重視されます。

自分がどんな工夫をし、どう伝わったか、その反響まで具体的に示すことで説得力が増します。

「相手目線で考えた表現」「情報の取捨選択」など、発信者としての視点をしっかり盛り込むと良いでしょう。

数字や反応などの成果も可能な範囲で添えると効果的です。

コンサルティング

「学生生活で得たこと」の例文

私は経営学ゼミで地域中小企業の課題分析を行うプロジェクトに参加しました。

担当企業は集客が伸び悩んでおり、まずは現地視察やヒアリングを通じて現状把握に努めました。

その上で競合分析やターゲット層の明確化、SNS活用によるPR施策など複数の改善提案を行いました。

提案をまとめる過程では、チーム内でも意見の対立があり、全員の納得感を得るために議論のファシリテーションにも取り組みました。

最終的には、企業の経営者にも納得いただける提案に仕上げることができ、後日一部施策が実行されたことを知ったときには大きな達成感がありました。

この経験から、私は「現状を多角的に捉え、仮説を立てて検証しながら最適解を導く力」を身につけました。

今後は、御社のコンサルティング業務においても、論理的思考力と課題解決力を活かし、クライアントに信頼される提案を行っていきたいと考えています。

コンサルティング業界では、「論理的思考力」「課題解決力」「分析力」が特に重要視されます。

エピソードでは、どのように問題を発見し、仮説を立て、解決に導いたのかというプロセスを具体的に描くと効果的です。

また、関係者との調整力やプレゼン力などもプラス材料になります。

単に努力した話よりも、問題解決に向けた考え方を丁寧に伝えましょう。

人材サービス(派遣・紹介)

「学生生活で得たこと」の例文

私はキャリアセンター主催の学生相談ボランティアに参加し、後輩の就活相談や学業の悩みを聞く活動に取り組んできました。

初めは「どんな言葉をかければ良いのか」と戸惑いましたが、傾聴を意識し、相手の本音を引き出すことに注力するうちに、徐々に信頼を得られるようになりました。

ある後輩から「自信がなくて面接が怖い」という相談を受けた際には、自己分析を一緒に行い、模擬面接も何度か付き合いました。

その結果、「第一志望に合格しました!」と連絡をもらったときは、自分のことのように嬉しく感じました。

この経験を通して、私は「人の可能性を信じ、寄り添いながら背中を押す力」を得たと実感しています。

人材サービス業界では、相手のキャリアに深く関わる責任の重い仕事ですが、信頼関係を築き、前向きな一歩を支える仕事に強いやりがいを感じています。

人材業界では、「共感力」や「傾聴力」、そして「人に寄り添う姿勢」が重要です。

自分がどのように相手と関係性を築き、どう支援したかという具体的な行動を盛り込みましょう。

成果を出すというより、「どれだけ相手のために考えて行動したか」を軸にエピソードを構成すると、業界との相性が伝わりやすくなります。

医療・福祉(看護師含む)

「学生生活で得たこと」の例文

私は看護学部での実習を通じて、患者さん一人ひとりに寄り添うコミュニケーションの大切さを学びました。

特に、終末期医療の現場で、ある高齢の患者さんとの関わりが印象に残っています。

その方は不安が強く、夜になると眠れないと訴えることが多く、私は毎晩の巡回時に少しでも安心してもらえるよう、短い時間でもお話しすることを心がけました。

「話せるのが楽しみ」と言ってもらえたとき、「技術だけでなく、心の支えになることも看護の役割だ」と強く実感しました。

その後の実習では、どの患者さんにもその方に合った関わり方を意識するようになりました。

この経験から、私は「相手の立場に立って考え、寄り添う姿勢」の重要性を学びました。

医療や福祉の現場は決して楽ではありませんが、一人ひとりに真摯に向き合う姿勢を大切にし、安心と信頼を提供できる存在になりたいと考えています。

医療・福祉の分野では、「共感力」「責任感」「継続力」が重視されます。

特別な成果よりも、「どれだけ相手の気持ちを理解しようとしたか」「どう寄り添ったか」といった行動に注目して書きましょう。

特に看護系の場合は、実習での学びを具体的に挙げ、患者や利用者との関わり方を丁寧に描写すると良い印象を与えます。

教育(学校法人・塾など)

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学2年から個別指導塾で講師として働いており、小中学生を対象に英語と国語を担当してきました。

中でも成績が思うように伸びず自信を失っていた中学2年生の生徒に対して、まずは「できることを褒めて伸ばす」指導法を意識しました。

毎回の授業では、前回より良くなった点を具体的に伝え、定期的に学習計画の見直しも行うことで、生徒自身も学習に前向きに取り組むようになりました。

半年後、その生徒が「英語が少し好きになった」と話してくれた時は、大きな達成感がありました。

この経験を通じて、私は「一人ひとりに合わせた支援をする大切さ」や、「小さな成功体験が学びの意欲につながる」ことを実感しました。

教育の現場でも、生徒の可能性を信じ、長所を引き出せる存在になりたいと考えています。

教育分野では、「相手の成長を支える姿勢」や「丁寧なコミュニケーション」が大切です。

教えること自体よりも、生徒との関わりの中で自分が何を学び、どんな姿勢で向き合ったかを丁寧に描きましょう。

教員志望なら教育実習の経験、塾や支援活動の経験も十分に材料になります。

相手の変化と自分の気づきをセットで伝えると効果的です。

不動産(デベロッパー・仲介・管理・賃貸)

「学生生活で得たこと」の例文

私は学生時代、大学周辺で一人暮らしを始めた経験から「住まいの環境が日々の生活の充実に直結する」ことを強く実感しました。

この体験をきっかけに、ゼミでは都市計画や街づくりに関する研究を選び、地域の再開発事例などを学びました。

また、学生支援NPOの活動として、地域の空き家を利活用する提案プロジェクトに参加。

空き家の所有者へのヒアリングや地域住民とのワークショップを通じて、「使われていない不動産に新しい価値を与える」ことの面白さと可能性を感じました。

この活動から、私は「空間に価値を生み出す視点」と「人の暮らしに寄り添う発想」の大切さを学びました。

御社が行っているような地域密着型の不動産サービスにおいても、生活者目線を大切にしながら、その人らしい暮らしを支える提案ができるよう尽力したいと考えています。

不動産業界では、「人の暮らしやまちに関心があるか」「課題を発見し、提案できる力」が評価されます。

単なる建物の話ではなく、空間を使う人の立場に立った視点が重要です。

街づくりや地域活性化への興味、あるいは自ら住まいや地域と関わった経験があると説得力が増します。

人と空間をつなぐ視点を意識しましょう。

建設(ゼネコン・工事・メーカー)

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学で土木工学を学び、インフラ整備の重要性や構造設計の基礎を学ぶ中で、「人々の安全で快適な生活を支える」という建設業の社会的な意義に惹かれました。

特に印象に残っているのは、大学主催のインフラ見学ツアーでダムやトンネルの現場を訪れた際に、技術者の方が話された「完成してしまえば見えなくなるけれど、日々の暮らしを支えている」という言葉でした。

また、ゼミではグループで橋梁模型を設計・製作するプロジェクトに取り組みました。

強度とデザイン性を両立させるために何度も図面を見直し、試行錯誤を重ねる中で、チームワークや綿密な計画の重要性を実感しました。

この経験から、「地道な努力と設計意図の明確さ」が建設の信頼性を生むことを学びました。

御社のように大規模な構造物を手がける現場でも、学びを活かし、丁寧で誠実な仕事を通じて社会に貢献したいと考えています。

建設業界では、「綿密な計画性」「チームワーク」「安全への意識」が求められます。

構造物を扱う責任感や、裏方であっても暮らしを支える使命感を持っていることを伝えましょう。

ものづくりの過程を地道に積み上げる姿勢や、失敗を糧に成長した経験があると好印象です。

理工系の知識だけでなく、実務への意識も示すと効果的です。

運輸・物流(鉄道含む)

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学時代、学園祭の運営委員として物品の発注・搬入・当日管理など物流面の責任者を担当しました。

数千人規模の来場があるイベントで、複数の関係者とスムーズに連携しながら、必要な物資を時間通りに届けるためには緻密な計画と柔軟な対応が求められました。

特に、急な納品ミスが発生した際には、代替手配を即座に行い、スタッフと情報共有を徹底することで混乱を最小限に抑えることができました。

この経験を通じて、「人とモノを確実につなぐ」物流の責任と面白さを体感しました。

また、事後の反省会では「来年も君に任せたい」と言われ、やりがいと自信につながりました。

私はこの経験から、「正確さとスピードの両立」「裏方の重要性」について深く学びました。

御社の物流・運輸業務でも、安全性を第一に、円滑な流れを支える存在として貢献したいと考えています。

物流・運輸業界では、「正確性」「スピード感」「チーム連携力」が重要です。

地道な作業を着実にこなす姿勢や、トラブル対応の経験があると説得力が増します。

現場での工夫や気づき、スムーズな連携のために心がけたことを具体的に伝えましょう。

インフラ(エネルギー・社会基盤)

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学の環境系サークルに所属し、省エネ活動や再生可能エネルギーに関する調査・啓発活動に取り組みました。

特に地域の小学校と連携し、子ども向けのエネルギー教室を開催したことが印象的です。

どうすれば「エネルギーの大切さ」を伝えられるかを考え、実験やクイズを交えたプログラムを企画しました。

参加した子どもたちが「家でも電気を大切にする」と話してくれた時には、自分たちの活動が未来の行動につながることを実感しました。

また、電力会社の方を招いた勉強会では、インフラを支える仕事の責任と重要性を肌で感じ、自分もその一翼を担いたいという想いが芽生えました。

この経験から、私は「暮らしの土台を守る視点」と「将来世代への責任」を学びました。

インフラ業界では、目に見えない部分を丁寧に支える仕事が多くありますが、そうした仕事に誇りを持ち、信頼される存在を目指していきたいと考えています。

インフラ業界では、「社会的責任感」「安定性への貢献」「縁の下の力持ち的な姿勢」が求められます。

自分の行動が誰かの暮らしや安心につながっているという実感があるエピソードを選びましょう。

見えにくい仕事へのやりがいや、将来を見据えた視点があると、業界との親和性が高く伝わります。

技術系・文系問わず社会貢献への意識を大切にしましょう。

エンターテイメント(旅行・レジャー)

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学の観光研究ゼミに所属し、地域観光資源の掘り起こしと活性化に関する調査活動を行ってきました。

特に力を入れたのは、地域住民と連携して「地元再発見ツアー」を企画・実施したプロジェクトです。

その過程では、地域の歴史や文化を調べるだけでなく、実際に現地を歩き、住民の声を聞きながらプログラムの内容を練りました。

ツアー当日は天候の急変により予定変更が必要になりましたが、参加者の安全と満足度を最優先に考え、スタッフ同士で迅速に連携して代替案を実行しました。

終了後、参加者から「地域の魅力に気づけた」「また来たい」といった声をいただき、自分たちの工夫とおもてなしの心が価値につながったことに大きなやりがいを感じました。

この経験から、私は「人に楽しさや感動を届けるためには、細部への気配りと柔軟な対応が欠かせない」ことを学びました。

御社の旅行・レジャー事業においても、お客様一人ひとりに合わせた最高の体験を提供できるよう努めたいと考えています。

旅行・レジャー業界では、「ホスピタリティ精神」「臨機応変な対応力」「企画力」が重視されます。

どのように人を喜ばせる工夫をしたか、予期せぬ事態にどう対応したかなど、現場での実行力が伝わるエピソードを選びましょう。

「誰に」「どんな体験を提供したか」を明確にすると説得力が増します。相手視点のおもてなしの心を意識しましょう。

公務員(国家公務員・地方公務員)

「学生生活で得たこと」の例文

私は地域ボランティア団体に所属し、高齢者支援や地域清掃活動など、地域住民と密接に関わる活動を行ってきました。

特に力を入れたのは、地域の高齢者を対象にしたスマートフォン教室の企画運営です。

当初は参加者が集まらず苦戦しましたが、自治会や近隣スーパーに協力を依頼し、チラシ配布や口コミで認知を広げたことで参加者数が増加しました。

教室では、高齢者が戸惑わないようにわかりやすい資料を作成し、マンツーマンで丁寧に説明することを心がけました。

「家族とビデオ通話できた」と涙ぐむ参加者の姿に触れ、「人の生活を支えるとはこういうことなのか」と実感しました。

この経験を通じて、私は「地域住民一人ひとりの声に耳を傾け、丁寧に支援する姿勢」の大切さを学びました。

公務員としても、住民目線を持ち、課題解決に真摯に取り組める存在を目指していきたいと考えています。

公務員では、「公共性」「住民視点」「継続的な取り組み」が評価されます。

地域や社会とどう関わり、どんな課題を見つけて、どのように行動したのかを具体的に述べましょう。

「一人のための行動が、地域の課題解決につながった」ような視点を持つと好印象です。

教師・教員(中学・高校)

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学で教職課程を履修し、教育実習で中学校に赴いた際、生徒との信頼関係の築き方に深く向き合う機会がありました。

担当したクラスには、授業に集中できない生徒が数人おり、当初はどのように関わればよいか悩む日々が続きました。

ある日、放課後にその生徒たちと一緒に掃除をしたことをきっかけに、少しずつ距離が縮まりました。

それからは、授業中にも発言してくれるようになり、最後には「先生の授業、分かりやすかった」と言ってもらうことができました。

この実習を通じて、私は「まず相手を理解しようとする姿勢が、学びを支える土台になる」ことを実感しました。

教師は知識を教えるだけでなく、生徒の可能性を信じ、寄り添う存在であるべきだと考えています。

将来は、常に生徒の立場に立ち、信頼される教員として成長していきたいと強く思っています。

教職志望では、「生徒とどう関わったか」「どんな姿勢で教育に取り組んだか」が問われます。

教育実習の経験は非常に有効で、特に生徒の変化や成長を見守った体験があると強いアピールになります。

授業づくりだけでなく、生徒との信頼関係構築のために何を意識したかを明確に伝えると、教育への本気度が伝わります。

【学生生活で得たことの例文】アピールポイント別の例文20選

学生生活で得たことを伝えるうえで高評価を得るためには、具体的なアピールポイントを事前に理解しておく必要があります。

あとの項目で取り上げる例文でも活用されているように、高評価を得るためのアピールポイントはガクチカに使用しやすいうえに、入社後の展望にも利用できることが魅力です。

例文一覧を見るには会員登録が必要です。

無料登録すると、例文一覧をはじめとした

会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。

登録はカンタン1分で完了します。

会員登録をして今すぐ例文一覧をチェックしましょう!

論理的思考力

論理的思考力とは、複雑で難解な物事を整理し、理にかなった解決策を導き出すことができる能力です。

働くうえで論理的思考力があると、課題やトラブルに対して適切な対処ができ、状況を好転させる力になります。特に、課題解決型のプロジェクトにおいて強く求められるスキルです。

ガクチカ例文

私は飲食店でのアルバイト中、来客数の減少という課題に対し、売上分析と改善提案を行いました。

過去3ヶ月の売上と来客データを集計し、雨天時の売上が大幅に落ちていることに着目。

そこで「雨の日限定の割引キャンペーン」を提案・実施し、結果的に該当日の来客数が平均120%に回復しました。

この経験を通じて、根拠あるデータ分析と仮説検証の重要性を学びました。

コミュニケーション能力

コミュニケーション能力は、他人と意見を交わしたり必要な連絡を取り合ったりすることで、信頼関係を構築する能力です。

業界や職種問わず、人と人との関係が仕事の基本となるため、就活でも非常に重視されるスキルの一つです。

「相手の立場に立って考える」「情報を正確に伝える」など、具体的な行動とともにアピールすることがポイントです。

ガクチカ例文

私は大学2年次から、地元の観光協会でインターンとして活動し、外国人観光客向けの町歩きツアーの企画・ガイド業務を担当しました。

当初、言語の壁や文化の違いに戸惑いましたが、「相手の立場に立って考える」ことを意識しました。

特に印象深かったのは、ある中国人家族とのエピソードです。

言葉が通じず困っていた際、スマートフォンの翻訳アプリや筆談を活用し、最後には「最高の思い出になった」と喜んでいただけました。

この経験を通じて、言語に限らない多様なコミュニケーション方法の重要性を学びました。

計画性

計画性は、目的達成のために効率的なスケジュールや手順を立て、着実に実行できる能力です。

仕事では納期や目標がある中で複数タスクを進めることが求められるため、就活でも注目されます。

ガクチカ例文

私は学園祭での模擬店運営リーダーとして、準備から当日運営までの全体スケジュールを作成しました。

各工程に明確な期限を設け、週ごとのタスク管理表を作成し、全メンバーと共有。

定期的に進捗確認を行うことで遅延を未然に防ぎ、最終的に前年比1.5倍の売上を記録しました。

この経験から、計画性の重要性と管理スキルを実践的に学びました。

行動力

行動力とは、自分の考えを行動に移し、成果を出す力のことです。特に「自ら動く姿勢」は、リーダーシップや課題解決の現場で求められます。

ガクチカ例文

私はゼミの活動で「地域課題に関するフィールドワーク」を提案し、実現に向けた準備を主導しました。

担当教授への企画書提出、地域団体との交渉、日程調整までを担当し、結果として全ゼミ生が地域の高齢化問題について現場で学ぶ機会を創出できました。

この経験から、アイデアを実現するには「行動に移す力」が不可欠であることを実感しました。

分析力

分析力とは、状況やデータから本質的な課題や原因を読み解き、解決策を導く力です。

マーケティング・コンサル職などはもちろん、業種を問わず論理的な問題解決を求められる場面で活きるスキルです。

ガクチカ例文

私はSNSを活用したサークルの広報担当を務めており、発信内容とフォロワー数の相関関係を分析しました。

週ごとの投稿数・内容・いいね数を記録し、イベント告知が最も反応が良いことに注目。

その結果、イベント前にリール動画を活用するなど戦略的な投稿を行い、参加者数が前回の約2倍に増加しました。

分析と行動を結びつけることで、結果を出せることを実感しました。

積極性

積極性は、主体的に物事に取り組み、前向きにチャレンジする姿勢のことです。

特に「自ら提案する」「周囲を巻き込む」経験があると、評価されやすくなります。

ガクチカ例文

私は学生向けフリーペーパー制作のプロジェクトにおいて、誌面デザインの見直しを自ら提案しました。

読者アンケートで「読みにくい」との声が多かったことから、既存デザインを検証し、見出しサイズや行間の改善案を提示。

編集メンバーと協働し、試作を重ねた結果、「見やすくなった」との声が多数寄せられ、発行部数も増加しました。

課題に対して前向きに行動できたことが成果に繋がったと感じています。

成長意欲

成長意欲とは、常に自分を高めようとする姿勢であり、変化に柔軟に対応しながら進化していくための原動力になります。

ガクチカ例文

私はプログラミング未経験からIT系インターンに挑戦するため、大学2年次に独学でPythonの学習を始めました。

毎日1時間の学習を継続し、3ヶ月後には簡単なWebアプリを作成できるまでに成長。

インターン先では、基礎スキルを活かして社内の簡単な業務効率化ツールを提案し、実際に導入されました。

新たな挑戦を通じて、成長意欲の大切さと継続の力を実感しました。

協調性

協調性とは、チームやグループの中で他者と協力し、共通の目標に向かって円滑に物事を進めていく力です。

多様な考え方を尊重し、対立を調整しながら合意形成を図る力として、企業では非常に重視されます。

協調性をアピールするには、「異なる価値観をもつメンバーとの協働」「意見の対立をまとめた経験」などを具体的に示すと効果的です。

ガクチカ例文

私は大学の国際交流サークルで、多様な背景を持つ学生たちと協力して、年間最大のイベント「世界文化祭」を成功させました。

20カ国以上からの留学生と日本人学生が集まる中、意見の対立や文化の違いによる誤解が生じることも。

そんな時、私は各メンバーの考えを丁寧に聞き、共通点を見出すことに注力しました。

例えば、食事の提供方法で意見が分かれた際、「多様性の尊重」という共通の目的を再確認し、ビュッフェ形式と座席での提供を組み合わせる妥協案を提案しました。

結果、来場者から「多様な文化を体験できた」と好評を得ました。

この経験から、多様性を尊重しつつ、共通の目標に向かって協力することの重要性を学びました。

継続力

継続力とは、目標に向かって粘り強く努力を続ける力のことです。

特に困難な状況やモチベーションが下がる中でも、諦めずに取り組み続けられる人材は、入社後も信頼される存在となります。

継続力をアピールする際は「長期的に取り組んだ習慣」「努力を続けて得た成果」などを軸にすると良いでしょう。

ガクチカ例文

私は大学入学時から4年間、毎朝5時に起床してジョギングを続けてきました。

当初の目的は、高校時代に部活で痛めた膝の回復でしたが、次第に自己鍛錬の場へと変化。

雨の日も、試験期間中も欠かさず続け、体力向上だけでなく、精神力も鍛えられました。

特に印象深いのは、3年次の就職活動期です。

早朝のジョギング中に、その日のエントリーシート作成の構想を練ることで、効率的に準備を進められました。

また、この習慣を通じて、地域の方々との交流も生まれ、挨拶を交わすことが日課になりました。

さらに、SNSで活動を発信したところ、「一緒に走りたい」という声が集まり、小さなランニングコミュニティが形成されました。

この経験から、継続は自己成長だけでなく、周囲にも良い影響を与えることを学びました。

リーダーシップ

リーダーシップとは、目標に向けてチームを導き、メンバーの能力を最大限に引き出しながら成果をあげる力です。

企業では、将来的に組織を動かす人材かどうかを判断する重要な指標の一つです。

役職経験の有無にかかわらず、「誰かを巻き込んだ経験」や「組織全体を動かした経験」をベースに語ると効果的です。

ガクチカ例文

大学3年次に、所属するゼミの代表として、50名規模の学術シンポジウムを企画・運営しました。

当初、メンバーの専門分野や興味が異なり、方向性の統一に苦心しましたが、個別面談を重ね、各自の関心事をマッピングしました。

また、役割分担では、各メンバーの強みを活かせるよう配慮し、苦手な分野はサポート体制を整備しました。

例えば、人前で話すのが苦手なAさんには、資料作成を担当してもらい、プレゼンはペアを組んで行うよう提案しました。

準備過程で生じた意見対立には、双方の主張を整理し、第三の選択肢を提示することで解決しました。

シンポジウム当日は、予想を上回る来場者を迎え、活発な議論が展開されました。

この経験から、メンバーの個性を尊重しつつ、全体の目標達成に導くリーダーシップの在り方を学びました。

課題発見力

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学の図書館で学生アルバイトをしていた際に、利用者の動線やサービスに関する課題に気づき、改善を提案した経験があります。

特に気になったのは、初めて利用する学生が返却ボックスの位置や使い方に戸惑っている様子が多かったことです。

そこで、利用者アンケートを実施し、分かりづらい点を洗い出しました。

その結果、返却案内の掲示が目立たない場所にあり、説明も専門用語が多く理解しにくいことがわかりました。

私はその結果をもとに、視認性の高いポスターをデザインし、学生目線でシンプルな表現に書き直しました。

掲示後は、同様の質問が大幅に減り、図書館スタッフの方からも「問い合わせ対応が減って助かった」と評価をいただきました。

この経験から、私は「現場の小さな違和感に気づき、行動につなげる力」の大切さを学びました。

今後も、課題を見過ごさず、自ら気づき、改善の一歩を踏み出せる人材を目指したいと考えています。

実行力

「学生生活で得たこと」の例文

私は学生時代、ゼミの有志で地域の伝統行事を紹介する動画制作プロジェクトを立ち上げ、企画から撮影、編集、発信までを主導しました。

大学外での取り組みだったため、メンバーのスケジュール調整や機材の確保など、準備段階から多くの困難がありました。

特に苦労したのは、関係者への取材許可を得るための交渉でした。

最初は門前払いもありましたが、何度も足を運び、企画の意図や地域への想いを丁寧に伝え続けることで、最終的には全面的な協力を得ることができました。

完成した動画は大学公式SNSでも紹介され、地域の方々からも好意的な反応をいただきました。

この経験から、私は「困難な状況でも諦めず、粘り強くやり抜くこと」の重要性を学びました。

今後も、目標に向かって自ら手を動かし、着実に形にしていく力を活かしていきたいと考えています。

主体性

「学生生活で得たこと」の例文

私は所属していたサッカーサークルで、プレイヤーとしてだけでなく、新歓担当としてチーム全体の運営に積極的に関わってきました。

私が新歓担当を任された年、例年よりも新入生の参加希望者が少なく、このままでは活動の継続が難しい状況でした。

そこで私は、SNSや大学掲示板を活用した広報の見直しを提案・実行し、部内で協力しながら動画や練習風景の発信を行いました。

また、説明会の内容も工夫し、初心者でも安心して参加できるよう雰囲気づくりに力を入れました。

その結果、前年の1.5倍の新入生を迎えることができ、サークルの活気も大きく向上しました。

この経験から、私は「自ら課題を見つけ、行動を起こすことで環境は変えられる」と実感しました。

今後も、現状に満足せずに改善のために動ける主体性を大切にし、組織に良い影響を与える存在を目指していきたいと考えています。

傾聴力

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学時代、ピア・サポーターとして、同級生や後輩の悩み相談を受ける活動に取り組んでいました。

学生生活の不安や人間関係、将来の進路など、相談内容は多岐にわたり、最初はどのように対応すればよいか戸惑うことも多くありました。

しかし、研修や先輩サポーターの助言を受けながら「まずは相手の話を否定せず、丁寧に聞く」姿勢の大切さに気づきました。

ある時、就職活動に不安を抱える後輩が「自信がなく、どこにも受からない気がする」と話してくれた際には、ただアドバイスするのではなく、まず気持ちに共感しながら話をじっくり聞くことを意識しました。

結果的にその後輩は少しずつ前向きになり、自分の強みを言語化できるようになっていきました。

この経験を通じて、私は「話を聞くことそのものが、相手の力になる」という傾聴の力を実感しました。

今後も、相手の立場や感情に寄り添いながら信頼関係を築ける人間でありたいと考えています。

責任感

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学の文化祭実行委員会で、イベント運営チームの責任者を務めました。

当日のステージ進行から来場者対応、トラブル時の対応など多くの業務を担う立場として、事前準備から本番まで緊張感のある日々が続きました。

特に、本番当日の朝、出演予定の団体が急遽出演キャンセルとなり、タイムスケジュールに大きな変更が必要になった際には、私が責任者として判断を下す必要がありました。

すぐに他の出演者と交渉し、順番の調整を依頼し、MCや音響スタッフにも即座に共有し、混乱を最小限に抑えることができました。

この出来事を通じて、私は「責任を持つということは、最後まで状況に向き合い、逃げずに判断し続けること」だと強く学びました。

今後も、チームを支えながら、困難な状況でも誠実に行動できる責任感を持って社会に貢献していきたいと考えています。

柔軟性・適応力

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学2年の夏に、1か月間の短期語学留学で東南アジアに滞在した経験があります。

現地の学生と共同生活を送りながら、英語で授業やディスカッションを行うプログラムでしたが、最初は文化や生活習慣の違いに戸惑い、自分の意見をうまく伝えられずに悩む日々が続きました。

しかし、「違いを否定せず、受け入れる姿勢が大切」と気づいてからは、自分から積極的に質問し、相手の考え方や習慣に興味を持つようになりました。

その結果、少しずつ会話が増え、現地の学生との信頼関係も築くことができました。

プログラムの終盤には、グループ発表のリーダーにも選ばれ、異なる価値観の中でチームをまとめる役割を果たしました。

この経験から、私は「変化や多様性を楽しみ、自分を柔軟に適応させる力」の大切さを学びました。

今後も新しい環境にも前向きに向き合い、どんなチームや文化でも力を発揮できる社会人を目指していきたいです。

目標達成志向・完遂力

目標達成志向をアピールするには、「自分で設定した目標に向かって、計画的かつ粘り強く取り組んだ経験」が有効です。

途中での壁や失敗をどう乗り越えたかを含めて語ることで、完遂力・継続力が伝わります。

また、成果だけでなく、「なぜその目標を達成したかったのか」という動機や、「最後までやり抜く姿勢」が伝わると、企業側からの評価が高くなります。

「学生生活で得たこと」の例文

私はTOEICスコア800点以上の取得を目標に掲げ、1年間計画的に学習を継続しました。

もともとリスニングが苦手で、最初の模試では500点台でしたが、「英語を使った仕事に就きたい」という目標を実現するため、スキルアップが必要不可欠だと考えて挑戦を決意しました。

まずは自分の弱点を洗い出し、1日90分のリスニング練習と週1回の模試を習慣化する中で、学習記録をExcelで管理し、進捗と改善点を定期的に振り返るようにしました。

途中で成績が伸び悩む時期もありましたが、学習法を見直しながら粘り強く取り組んだ結果、最終的にスコア820点を達成することができました。

この経験から、私は「目標を持ち、地道に努力を重ねることで結果を出す力」を身につけました。

今後も、長期的な目標に向かって計画的に行動できる力を活かしていきたいと考えています。

チャレンジ精神

チャレンジ精神を伝えるには、「未経験・困難なことにあえて挑戦した理由」と「結果に至るまでのプロセス」が重要です。

挑戦が成功・失敗どちらでも構いませんが、大切なのは「なぜやろうと思ったのか」「どのように工夫し乗り越えたか」「そこから何を学んだか」を論理的に伝えることです。

特に「自ら一歩を踏み出した姿勢」と「試行錯誤の過程」を具体的に描くと、行動力や成長意欲が強く伝わります。

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学2年次に、英語で行われる学会発表に挑戦しました。

英語でのプレゼン経験はほとんどなく、不安も大きかったのですが、「自分の研究を海外の学生にも伝えたい」という思いから決意しました。

まずは、研究内容を英訳する過程で専門用語の正確な理解と英語表現の選定に苦労しました。

そこで、英語指導担当の先生や留学生に協力を仰ぎ、何度もリハーサルを重ねて伝え方をブラッシュアップしました。

本番では緊張しつつも、質疑応答で自分の考えを伝えきることができ、終了後には「英語での発信に自信がついた」と実感しました。

この経験から、私は「勇気を持って挑戦することで、できなかったことができるようになる」成長の喜びを知りました。

今後も変化を恐れず、自らの限界に挑み続ける姿勢を大切にしたいです。

探求心・知的好奇心

探求心・知的好奇心をアピールするには、「一つのテーマに対してどれだけ深く掘り下げたか」がカギになります。

「知ったことをきっかけに、自ら調べたり、議論したり、実践した」経験があると、それが単なる好奇心ではなく、行動につながる知的な探求心として評価されます。

また、「なぜそのテーマに興味を持ったか」「何を追究し、どんな視野が広がったか」を明確にすることで、論理的かつ知的な印象を与えられます。

「学生生活で得たこと」の例文

私は「行動経済学」に関心を持ち、講義での学びをきっかけに、個人の意思決定に影響を与える心理的要因についてゼミ研究を深めました。

特に「選択肢の提示順序が購買行動に与える影響」に注目し、学内カフェのメニュー配置と売上データを独自に調査・分析しました。

実際に配置を変えて売上推移を記録したところ、順序によって注文数に有意な変化が見られ、研究発表でも高く評価されました。

この経験を通して、私は「興味を持ったことを徹底的に調べ、仮説を立てて検証する」ことの面白さを知りました。

物事の背景や仕組みに目を向け、深く理解しようとする姿勢は、今後の仕事でも新しい価値を生む原動力になると考えています。

ストレス耐性

ストレス耐性は「強い心」ではなく、「状況に応じて気持ちを切り替え、持続的に前に進む力」として捉えましょう。

面接やESでは、「どんなプレッシャー・困難を感じたか」「それをどう受け止めて、どう乗り越えたか」を冷静に分析・表現することが大切です。

「環境に適応する力」や「継続的に自分を保てる工夫」を語ると、実践的で論理的なストレス対処力として評価されます。

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学時代、長期インターンとして営業事務を経験した際、複数の業務を同時にこなすプレッシャーと、社内外からの依頼の多さに大きなストレスを感じていました。

最初はタスクを抱え込み、締切に追われる日々が続きましたが、「自分一人で完璧にやろうとしすぎている」と気づきました。

そこで、優先順位を整理するためのタスク表を導入し、上司にも適切に進捗報告を行うことで、業務量をコントロールするよう努めました。

また、週1回は好きな音楽で気分転換するなど、オン・オフの切り替えも意識しました。

その結果、業務も安定し、周囲との信頼関係も築けるようになりました。

この経験から、「ストレスは避けるものではなく、向き合いながら乗り越えるもの」という考え方を学びました。

今後も状況を冷静に分析し、最適な対処法を見出す力を活かしていきたいです。

【学生生活で得たことの例文】エピソード別の例文18選

ここからは学生生活で得たことについて具体的な例文をご紹介していきます。

サークル活動からゼミや研究まで網羅的にご紹介しています。

何か自分に当てはまりそうな内容があればぜひ参考にして例文を作ってみてください。

また、違った種類の例文の内容からヒントが見つかるパターンもあります。

例えば、サークル活動の例文内容が、自分のアルバイト経験の内容と似ているといったことも珍しくありません。

ザックリとで構いませんので全ての例文を一読してみてはいかがでしょうか。

例文一覧を見るには会員登録が必要です。

無料登録すると、例文一覧をはじめとした

会員限定コンテンツが全て閲覧可能になります。

登録はカンタン1分で完了します。

会員登録をして今すぐ例文一覧をチェックしましょう!

サークル活動

「学生生活で得たこと」例文

学生生活で得たことは「チームワークの大切さ」です。

大学では野球サークルに所属しているのですが、新入生が集まらず一時はサークル解散の危機にさらされました。

それなりに伝統のあるサークルですから、我々の代でつぶしてしまうというのはできれば避けたいところです。

そこでサークルメンバー一丸となって、翌年の新入生勧誘に向けて動くことになりました。

大きくは2つのアプローチです。

一つはサークル活動を継続させること、そしてもう一つは活動内容をブログやSNSなどで発信することです。

以前は試合にも来ないメンバーがいるほどにゆるい活動内容でしたが、廃部の危機以来、サボるものも出ず、皆率先してサークル活動に参加するようになりました。

活動内容を広めるために、それぞれの得意なことを持ち寄りました

魅力的なHPを立ち上げたメンバー、魅力的な写真を撮るメンバー、文章を書くメンバー、一人ではできないこともチームでは可能ということを身をもって経験しました。

サークル解散の危機を脱することもできましたし、サークル活動自体も活発になりました。

サークル活動のガクチカについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

アルバイト経験

「学生生活で得たこと」例文

「お客様に感謝されると嬉しい」ということを知れたのが、学生生活で得たことです。

大学入学以来小さな飲食店でアルバイトをしています。

最初は戸惑うことばかりで、お客様にも「大丈夫?」と心配される始末でした。

当時は仕事をするどころか、迷惑をかけていたような気もします。

そんなある日のこと、ちょっとした気遣いがお客様にウケたようで、帰り際に「ありがとう、ごちそう様」と言ってもらうことができました。

直接的に感謝されたことがとてもうれしく感じられたことを今でもよく覚えています。

その日以来、お客様の行動をしっかりと観察し、ちょっとした気遣いができるようになりました。

結果として「ありがとう」を頂けるケースはグッと増え、それが仕事のやりがいに繋がっています。

アルバイトと正社員では仕事の重みも違うとは思いますが沢山の「ありがとう」を頂けるように頑張っていきたいと考えています。

アルバイトのガクチカについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

趣味

「学生生活で得たこと」例文

学生生活で得たことは「継続はやはり力になってくれる」ということへの気づきです。

大学入学と同時に、ずっと憧れていたギターを手に入れました。

当然ですが最初は全く弾けません。

「こりゃ無理だな」と諦めそうになっていたのですが、ギターを弾ける友人からの「まずはとにかく続けろ!」というアドバイスを信じ、地味な基礎練習を続けていました。

ブランクもはさみつつ、3ヶ月ほどたったある日、意外なほどに弾けるようになっていました。

そこからはギターを弾くことが楽しくなり、ますます練習に励む日々です。

そんなある日ふと思いついたのが「英語の勉強をしよう」ということです。

続けていればそれなりになるはずと、NHKのラジオ講座を聞くことにしました。

最初は全く聞き取れなかった英語も、続けることによってそれなりに聞き取れるようになるもの。

それに応じてTOEICの点数も伸び、現状では700点です。

英語に関してはもう少し早くからスタートすれば良かったと後悔している部分もあるのですが、続けることの大切さを実感できたことは、学生生活の中でも大きな出来事です。

趣味のガクチカについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

留学

「学生生活で得たこと」例文

学生生活で最も大きなイベントだったのがカリフォルニアへの留学経験です。

英語力がアップしたということはもちろんなのですが、世界の広さを知れたということが、そこで得た一番の想い出です。

留学先には世界中から学生が集まっていました。

国費で留学しているエリート、超がつくほどお金持ちの子供、兵役を経て学生に戻ったというちょっと年上の方、生まれも育ちも様々です。

そこで日々を過ごしていますと、自分の常識がまったく通用しない世界があることを嫌というほど思い知らされます。

それ以来、グローバルな視点ということを意識するようになりました。

それこそが学生生活で得た一番大きな出来事です。

留学のガクチカについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

ゼミ

「学生生活で得たこと」例文

ゼミへの参加が最も大きな出来事です。

比較社会学のゼミだったので、できるだけ多くのアンケートを集めるということが一つの大きな研究課題です。

しかもアンケートの対象者は出来る限りランダムであることが求められます。

友人に頼ってばかりというわけにはいきません。

インターネットでのアンケートですと、インターネットになじみがない世代の意見を取り逃がしてしまいます。

街へ出てとにかく多くの人に声をかけるのですが、怪訝な顔をされるばかりです。

1日3件のアンケートが取れれば「今日は頑張った」と言えるほどに効率が悪いものでした。

そこでやり方を工夫することにしました。

そもそも知らない人に「アンケートをお願いします」と言われても、怪しむに決まっています。

そこで怪しさを緩和するため、大学名を全面に出すようにしました。

Tシャツ、のぼりなどを試した結果、腕章が最も信頼されやすいということがわかりました。

今では腕章はゼミのユニフォームです。

ゼミで直接的に学んだ内容はもちろんなのですが、問題に対して、自分なりの工夫を凝らし、改善できたという経験も、ゼミで学べた大きなことの一つです。

ゼミのガクチカについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

研究

「学生生活で得たこと」例文

研究を通じ「現場に行ってとにかく観察する」ということの重要さを知りました。

潮の流れについて研究をしており、基本的にはパソコン上でのシミュレーションがメインとなります。

けれど、どうしても現実とシミュレーション結果が合わないことがあります。

どうしても理由がわからず、気分転換を兼ねて、研究対象である港町を尋ねることにしました。

漁師さんが営むお魚が評判の旅館でのことです。

大学で海の研究をしているという話になったところ「あそこは海底が盛り上がっとるから魚が沢山取れるんや」という一言を得ました。

これまで使っていた地形データでは解像度が荒すぎて、地形の盛り上がりは表現できていません。

それこそが現実とシミュレーション結果が合わない理由の一つだったのです。

実際に現場を確かめると、思わぬ見落としに気付くものです。

今後は現場に足を運べるエンジニアを目指していきたいと考えています。

研究のガクチカについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

部活

「学生生活で得たこと」例文

大学3年間、バドミントン部に所属し、副キャプテンを務めました。

入部当初は、技術面で周囲に後れを取っていましたが、毎日の練習に加え、先輩方からアドバイスを求め、独自の練習メニューを作成。

その結果、2年次には県大会ベスト8まで進出。

この経験から、目標達成には地道な努力と柔軟な姿勢が不可欠だと学びました。

副キャプテンとしては、部員間の調整役を担い、練習の効率化や部員のモチベーション向上に尽力。

特に、新入部員の定着率向上が課題でしたが、先輩と後輩のペア制度を提案し導入しました。

その結果、前年比20%増の部員確保に成功しました。

この経験を通じて、組織の課題を分析し、創造的な解決策を提案・実行する力を養いました。

この経験を活かし、チームの一員として積極的に貢献していきたいと考えています。

部活のガクチカについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

ボランティア

「学生生活で得たこと」例文

大学2年次から、地域の高齢者支援ボランティア団体に参加しています。

当初は戸惑うことも多く、コミュニケーションに苦心しましたが、相手の立場に立って考えることで徐々に打ち解けていきました。

特に印象深いのは、90歳のAさんとの交流です。

Aさんは、初めは無愛想でしたが、私の拙い戦争体験の質問に熱心に答えてくださり、次第に笑顔で接してくれるようになりました。

この変化に、相手を理解しようとする姿勢の大切さを実感しました。

また、活動を通じて地域の課題にも気づき、メンバーと協力して「高齢者向けスマホ教室」を企画。

予想を上回る参加があり、地域貢献の喜びを味わいました。

この経験から、社会課題に対する感度と解決に向けた行動力を養えたと自負しています。

ボランティアのガクチカについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

イベント企画

「学生生活で得たこと」例文

大学の学園祭実行委員として、3,000人規模のイベントを企画・運営しました。

初めての大規模なプロジェクトだったため、スケジュール管理や関係者との調整が課題でした。

特に、予算の限られた中で来場者満足度を高める必要があり、事前アンケートを通じて学生の期待を分析。

その結果、少ないコストで大きな効果を生む演出を取り入れ、来場者から「過去最高の学園祭だった」との評価をいただきました。

この経験を通じて、問題解決力と柔軟な発想力を身につけました。

資格取得

「学生生活で得たこと」例文

大学在学中に日商簿記2級の資格を取得しました。

文系の学部だったため簿記に関する知識はゼロからのスタートでしたが、毎日2時間の自主学習とオンライン講座の活用を徹底しました。

途中で学習意欲が落ちかけましたが、短期的な目標設定を行いモチベーションを維持。

結果として、試験で90%以上の得点を獲得し、一発合格を果たしました。

この経験から、計画性を持ち努力を継続する力を養うことができました。

資格取得のガクチカについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

学生団体運営

「学生生活で得たこと」例文

学生団体で副代表を務め、年間5回の地域交流イベントを企画しました。

参加者は幅広い年代の方々で、全員が楽しめる企画を考えるのに苦労しましたが、メンバーとの議論を重ねる中で、多様な意見を尊重しながら合意形成する大切さを学びました。

その結果、イベントの参加者数は前年比150%を記録。

特に地元企業との連携によるスポンサー獲得が成功の要因となり、持続可能な活動基盤を確立しました。

この経験を通じて、リーダーシップとチームビルディングの重要性を実感しました。

長期インターンシップ

「学生生活で得たこと」例文

私は大学3年のときに、ベンチャー企業で営業アシスタントとして約半年間の長期インターンを経験しました。

最初は右も左も分からない状態でしたが、「学生であっても一人の戦力として扱われる」という環境の中で、業務への責任感と実行力を養うことができました。

特に印象に残っているのは、見込み顧客に対して送る営業資料の改善提案を行ったことです。

送付後の反応率が低いことに疑問を感じ、過去の配信データを分析したところ、資料の文量が多く、伝えたい情報が埋もれていることが原因だと考えました。

そこで、重要な情報を視覚的にまとめたスライド構成に見直したところ、問い合わせ件数が約1.5倍に増加しました。

この経験から、「課題を自ら見つけ、仮説を立てて改善につなげる」というビジネス視点と論理的思考力を身につけることができました。

限られた時間でも価値を出す姿勢を大切にし、どの環境でも自ら動ける人材でありたいと考えています。

教育実習

「学生生活で得たこと」例文

私は大学の教職課程で中学校の教育実習に参加し、実際に教壇に立って授業を行いました。

限られた期間の中で、生徒一人ひとりと向き合いながら、教えることの難しさと奥深さを実感しました。

特に印象に残っているのは、授業にあまり参加しない生徒との関わりです。

初めは声をかけても反応が薄く戸惑いましたが、放課後に一緒に掃除をした際、ふとした話題から少しずつ距離が縮まりました。

その後の授業では、その生徒が発言をするようになり、他の生徒からも「最近、あの子変わったね」という声があがりました。

この経験から、私は「信頼関係を築くことで、相手の行動が変わる」という教育の本質を学びました。

ただ教えるのではなく、相手の立場に立って寄り添う力が、どのような職場でも人間関係を築くうえで大切だと感じています。

学園祭・文化祭実行委員

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学の学園祭実行委員会で、全体の運営統括を担当しました。

イベントの規模は来場者数1万人超と大きく、出演者の調整や当日の安全管理など、多くの業務を円滑に進める必要がありました。

特に苦労したのは、直前の天候悪化による屋外ステージの開催可否を判断した場面です。

気象情報や安全面、出演者・観客の動線を踏まえ、複数のシミュレーションを行った上で、急遽屋内ステージへの移行を決定。

限られた時間で出演者やスタッフへの共有・調整を行い、無事にスケジュール通りの進行が実現できました。

この経験から、私は「予測不能な事態に柔軟に対応し、関係者を巻き込んで課題を解決する力」を身につけました。

大規模なプロジェクトでの調整力や判断力は、社会人としても活かせると実感しています。

創作活動(ブログ記事執筆、動画制作、アプリ開発など)

「学生生活で得たこと」の例文

私は学生時代、趣味で始めたブログ記事の執筆を通じて、自分の考えを「人に伝える形にする」難しさと楽しさを学びました。

テーマは大学生活や就活情報などで、読者にとって役立つ視点を意識して構成を工夫しました。

特に力を入れたのが、記事の構成と検索キーワードの選定です。

アクセス解析ツールを用いて読者の関心を分析し、「読まれるタイトル」「離脱されにくい見出し構成」を試行錯誤しながら改善しました。

その結果、月間アクセス数が1万PVを超えるまで成長し、複数の就活情報サイトからライターとしての依頼も受けるようになりました。

この経験を通じて、私は「情報を自ら収集・整理し、価値ある形で発信する力」を身につけました。

社会に出てからも、誰かの役に立つコンテンツを自分の手で生み出す姿勢を大切にしたいと考えています。

独学でのスキル習得(プログラミング、デザイン、語学など)

「学生生活で得たこと」の例文

私は大学2年生のときにプログラミングに興味を持ち、独学でPythonの学習を始めました。

最初は参考書のコードを真似するだけで精一杯でしたが、「実際に動くものを作りたい」との思いから、自分で小さなアプリを作ることを目標にしました。

エラーが頻発し、何度も挫折しそうになりましたが、問題の原因を一つずつ調べ、オンラインコミュニティで質問するなど工夫を重ねました。

最終的には、大学の授業時間割を自動で整理するWebアプリを完成させ、友人からも「使いやすい」と好評を得ることができました。

この経験から、私は「自ら課題を設定し、粘り強く学び続ける姿勢」があれば、どんな分野でも成長できるという自信を得ました。

今後も、変化する時代に対応できる柔軟な学習力を強みにしたいと考えています。

SNS活動

「学生生活で得たこと」の例文

私は趣味で始めた「大学周辺の隠れた名店紹介アカウント」のSNS運営に、特に力を入れました。

当初はフォロワーが増えず悩んでいましたが、投稿内容の「企画力」と、データに基づいた「分析力」を駆使して改善しました。

具体的には、競合アカウントの投稿時間や人気コンテンツを分析し、ターゲット層である近隣学生の活動時間に合わせて「夜9時」に投稿時間を固定しました。

また、写真のクオリティを高めるだけでなく、学生が興味を持ちやすいよう「ワンコインランチ」や「深夜営業のカフェ」といったニーズに基づく企画を積極的に行いました。

その結果、半年でフォロワーを1,000人以上増加させ、地域の学生間での影響力を持つアカウントに成長させることができました。この経験から、ユーザーの潜在的なニーズを捉えた企画を立案し、その効果をデータで検証・改善していく力を培いました。

この力は、今後どの業界や職種においても汎用性高くいかせる能力であると確信しております。

広報活動・SNS運営(サークル、学生団体など)

「学生生活で得たこと」の例文

私は学生団体の広報担当として、X(旧Twitter)やInstagramを用いたイベントの告知や日常の活動発信を担当していました。

発信する内容やタイミングによって反応が大きく変わるため、試行錯誤を繰り返しながら改善を重ねました。

具体的には、投稿ごとのインプレッションやエンゲージメント率を記録し、どんな言葉やビジュアルが注目されやすいかを分析し、学生が見やすい「昼12時・夜20時」の時間帯に合わせて投稿を調整したところ、フォロワー数が半年で約2倍に増加しました。

この経験から、私は「相手の立場で情報を発信し、効果を検証して改善する」というマーケティング思考を身につけました。

SNS運営を通じて学んだ「伝える力」は、どんな業界においても大切なスキルになると感じています。

「学生生活で得たこと」と「ガクチカ」は何が違う?

「学生時代に頑張ったこと」を略した「ガクチカ」と、「学生生活で得たこと」は、似ているようで異なる質問です。

どちらも学生時代の経験を語る点では共通していますが、ガクチカはどのような取り組みに力を入れたかという行動や過程に焦点が当たります。

一方で学生生活で得たことは、その経験を通じて自分がどのように成長したか何を学び取ったかという成果や変化に注目されます。

つまり、同じエピソードを使っても何を伝えたいのかが違えば、企業に与える印象も変わってきます。

両者の違いをしっかり理解した上で、それぞれの質問に適した切り口で話すことが、選考突破のカギになります。

就活では、自分をどう見せたいかに合わせてエピソードの見せ方を変えるスキルも求められます。

自分の経験を柔軟にアレンジしながら、相手の意図に応える回答を意識していきましょう。

「学生生活で得たこと」が聞かれる理由は?

企業が「学生生活で得たこと」を尋ねる背景には、大きく分けて3つの理由があります。

まず1つ目は、あなたの価値観や嗜好性が企業の風土や職務内容にマッチしているかを知るためです。

学生時代にどのような経験を重視し、そこから何を得たのかを聞くことで、企業は「この人は自社にフィットするかどうか」を判断しようとします。

2つ目の理由は、経験を通じてどのように学び、成長できる人なのかを見るためです。

社会人になると、日々の業務の中で新たなことを吸収し、変化に対応していく力が求められます。

そのため、これまでの人生の中でどのような経験を通じて自分を変化させてきたのか、というエピソードには大きな関心が寄せられます。

そして3つ目は、論理的に物事を整理して伝える力、いわゆる説明力や思考力を評価するためです。

抽象的な質問に対して、具体的なエピソードを挙げながら、わかりやすく構成立てて話すことができるかどうかは、入社後のコミュニケーション力にも直結します。

【学生生活で得たことの例文】魅力的に伝える構成

先ほどの例文を見て自分が何を伝えるかをイメージできたと思います。

それでは次に学生生活で得たことを魅力的に伝える構成を大きく三つに分けて解説していきます。

1.結論:私が学生生活で得たことは〇〇です。

自分が1番伝えたい内容は間違いなく結論です。

この結論部分をどこに書くのかが問題ですが、これははじめにはっきりと述べることがベストです。

結論部分をはじめに持ってくることで人事が聞いている質問に対して最初の一文でしっかりアピールできるだけではなく、大きなインパクトも残すことができるのです。

必ず短く一文でご自身が学生生活で得たことを伝えるようにしましょう。

2.エピソード:問題→行動→得られた結果

はじめに結論を述べたら次にその結論に説得力を持たせるためのエピソードを述べていきます

ここで大切なのは問題→行動→得られた結果という流れを意識するということです。

まずは「私は〇〇で〇〇ということをしていました」のように当時力を入れていたことを述べます。

次に「そこで私は〇〇という問題に直面しました」のようにそこで発生した問題について述べます。

さらに「私は〇〇と考え〇〇を行いました」のようにそのときに自分が取った行動を述べます。

最後に「その結果〇〇になりました」と自分が取った行動がどう影響したのかを述べます。

この一連の流れを意識するだけで説得力が増し、より魅力的に伝えられるようになります。

3.将来の展望:この経験を活かして貴社では〇〇に貢献していきたいと考えております。

最後に学生生活で得たことを志望する会社でどう活かしていくのかを述べていきます。

先ほども述べましたが企業は学生の学びが自社に活かせるのかを知ろうとしてます。

そこで、学生時代に得た学びが志望する企業の業務に貢献できることを伝えることで人事に入社に対する熱意や意欲を伝えることができます。

このとき自分が得た学びを企業の業務に関連づけて考えるようにしましょう

【学生生活で得たことの例文】アピールする際のポイント

「学生生活で得たこと」は、自分の成長や価値観を伝えるうえで非常に重要な要素です。

しかし、伝え方を誤ると、せっかくの経験も十分に魅力が伝わらないことがあります。

ここでは、企業にしっかりアピールするための5つの伝え方のポイントをご紹介します。

学生生活で得たことは抽象的にする

「学生生活で得たこと」を伝える際は、結論部分をあえて少し抽象的に表現することが効果的です。

抽象的な表現にすることで、企業の面接官が自社の業務や環境と結びつけて、あなたの活躍をイメージしやすくなります。

たとえば、「協調性」「粘り強さ」「状況把握力」などのキーワードは、さまざまな場面に当てはめることができるため、どの企業にも応用が利きます。

「抽象化」とは、複数の体験やエピソードに共通する要素を見つけ出して、一つの言葉にまとめることです。

このように、経験を一度抽象化してから話すことで、話の導入としてもスムーズで、聞き手に理解されやすいアピールにつながります。

エピソードは具体的に伝える

結論が抽象的であっても、その裏付けとなるエピソードは具体的に伝えることが大切です。

採用担当に「その場面を思い浮かべてもらえる」ような描写を意識しましょう。

たとえば「協調性を発揮した」と伝えるだけでなく、「部活動で意見が対立した際に、メンバーの意見を整理して落としどころを見つけた」といったように、問題→行動→結果の流れを明確にします。

ただし、内容を詰め込みすぎて冗長にならないよう注意が必要です。

話の中心を見極め、余計な背景や説明は省いて、要点を簡潔に伝えることがポイントです。

端的で具体的な説明は、面接官が深掘りしやすくなるため、会話の流れもスムーズになります。

数字を入れて分かりやすく伝える

面接やESでは、相手に短時間で内容を理解してもらうことが求められます。

そのため、具体的な数字を用いることで、説得力と分かりやすさがぐっと増します。

たとえば、「売上が増えた」よりも「売上が前年比120%になった」、「多くの人に影響を与えた」よりも「30名のチームに影響を与えた」と表現することで、聞き手が状況を具体的にイメージしやすくなります。

数字を使うことで、あなたの成果が客観的に評価されると同時に、ビジネス感覚のある学生という印象を与えることができます。

大きな数字でなくても、変化や割合を表すことでも効果的です。

成功体験にこだわらない

「学生生活で得たこと」は、必ずしも成功した経験である必要はありません。

むしろ、困難を経験し、それを乗り越える過程や学びがあるエピソードの方が、リアリティがあり、人間的な魅力が伝わることも多いです。

たとえば、プレゼンで失敗した経験があったとしても、その後にどう改善したか、何を学んだかを丁寧に語れば、成長の過程として評価される可能性は十分にあります。

就活では、「完璧な人間」よりも、「失敗から学び、前に進める人材」が求められています。

自分の弱さも認めながら、そこから得た気づきや変化をしっかり伝えることが、印象的なアピールにつながります。

仕事での再現性をアピールする

最後に、学生生活で得たことが将来の仕事でどう活かせるのかを明確に伝えることが非常に重要です。

企業は、「この人は入社後にどのように活躍してくれるだろうか」と常に考えています。

そのため、自分が得た能力や価値観を、志望する企業の業務や環境にどう応用できるのかを具体的に示しましょう。

たとえば、「課題解決力を活かして、御社の企画業務に貢献したい」といったように、自分の経験と企業の求める資質をリンクさせることがカギです。

「この学生なら、うちで活躍してくれそうだ」と感じてもらえる内容にすることで、面接官の印象にも強く残ります。

【学生生活で得たことの例文】伝える際の注意点

「学生生活で得たこと」を伝える際、魅力を十分に伝えられない原因のひとつが、話し方や内容の選び方に問題があることです。

- 結果や実績だけを伝える

- 専門的すぎる内容にしてしまう

どれほど素晴らしい経験でも、伝え方を間違えてしまうと評価につながらない可能性があります。

ここでは、学生生活で得たことをアピールする際に避けるべきNG行動を具体的にご紹介します。

しっかりとポイントを押さえて、誤解を招かない伝え方を意識していきましょう。

結果や実績だけを伝える

つい誇りに思う成果を伝えたくなりますが、結果や実績ばかりを強調してしまうと逆効果になってしまうことがあります。

企業が知りたいのは、「どのような経験を通じて、何を学び、それがどのように身についているのか」というプロセスや気づきの部分です。

たとえば、「大会で優勝しました」「学業で高評価を取りました」といった結果だけでは、その背景が見えてきません。

その結果に至るまでの努力や、直面した課題、そこからの学びを伝えることで、あなたの人柄や思考力、行動力が伝わります。

結果はあくまで補足として扱い、「何を得たか」「どのように成長したか」に焦点を当てましょう。

専門的すぎる内容にしてしまう

大学で専門的な学びをしていると、その内容をそのまま就活でもアピールしたくなるものです。

しかし、採用担当者はその分野の専門家ではない場合が多く、難解な専門用語や専門的な説明をされても、理解が追いつかないことがあります。

そのため、たとえば「マルチエージェントシステムにおける最適化理論を活用した…」といった難しい表現は、できるだけかみ砕いて、誰にでも伝わるようにする必要があります。

「チームの行動をシミュレーションするプログラムを作成し、効率的な方法を検証した」と言い換えるだけで、ぐっと理解しやすくなります。

相手の立場に立って伝えるという姿勢が、社会人としての基本的なコミュニケーション力としても評価されるでしょう。

【学生生活で得たことの例文】エピソードが見つからない時は?

就活で「学生生活で得たこと」をアピールする際は、そもそもアピールできる出来事が何もない…と困ってしまう人も多いでしょう。

そんなときは、さまざまなアプローチで「学生生活で得たこと」を探していくことが大切です。

アピールできることがない…と困っている人は、以下のポイントを意識してこれまでの出来事を振り返ってみてください。

- 学生生活の出来事で最も印象深い経験を探す

- 自分の強みや長所から探す

- 志望企業の求める人物像から探す

- エントリーシートなどに使いやすい内容を探す

- 高校・中学時代の経験から探す

上記の探し方を意識して出来事を振り返ったり自分の強みを思い出したりすれば、学生生活で得たこともアピールしやすくなります。

では、探し方のポイントを詳しく見ていきましょう。

1. 学生生活の出来事で最も印象深い経験を探す

「学生生活で得たこと」を述べるうえで内容が思いつかないときは、まず、学生生活の出来事を振り返ったうえで最も印象深い経験を探してみましょう。

大学生として毎日を過ごす中では、非常に多くのことを経験するため、その中には多かれ少なかれ印象に残っている出来事があるはずです。

授業やゼミでの研究活動、サークル、部活などを一通り振り返り、強い印象のある出来事を思い出しましょう。

「いい経験だった」「とても勉強になった」などの印象がある出来事には、何らかの学びがあり、そこから自分自身の成長につながっているものです。

軽く考えただけでは思い出せないことでも、一つずつじっくり思い出を振り返れば、印象深い経験から「学生生活で得たこと」は見つかるでしょう。

なお、関連する内容として「学業で取り組んだこと」を魅力的に伝えるコツについては、以下の記事をぜひ参考にしてみてください。

2. 自分の強みや長所から探す

「学生生活で得たこと」をアピールする際に内容が思いつかないときは、自分の強みや長所をチェックし、そこから関連する出来事を思い出す方法もあります。

強みを発揮した経験、自分の長所に気づいた経験は、学生生活で得たことに通ずるものがあるといえます。

たとえばコミュニケーション能力が長所である場合は、その能力をよく磨いてきた経験を思い出すと良いでしょう。

留学やサークル活動を通じて、苦手だったコミュニケーションが磨かれ、すっかり強みにできるようになった…という場合は、学生生活で得たこととしてアピールできる可能性があります。

なお、就活では自己分析が必須となるため、すでに自己PRでアピールする強みや、長所・短所についてまとめている人も多いでしょう。

そんなときは自分が思う強みや長所を一つひとつチェックし、強み・長所に関係する経験を思い出してみてください。

なお、長所一覧は以下をチェックしてみましょう。

3. 志望企業の求める人物像から探す

就活で「学生生活で得たこと」を述べるにあたって、自分の得てきたことがわからない場合は、志望先企業が求める人物像から探すアプローチを検討してみましょう。

具体的には、以下の手順で探していく流れになります。

- 志望先企業について研究を重ね、企業が求める人物像の特徴を理解する

- その特徴の中から、自分に当てはまる特徴をピックアップする

- ピックアップした特徴を、学生時代のどんな経験の中で発揮したのか考える

上記の流れを意識し、企業が求める人物像から「学生生活で得たこと」を考えれば、より企業にとって印象に残るアピールができます。

企業はマッチ度の高い学生には積極的に興味を持ち、入社後の活躍に期待を持つものです。

企業が大事にする理念・社風と相性の良い学生であることをアピールできれば、内定にはつながりやすくなるため、志望先企業の求める人物像からエピソードを探すことは大切です。

4. エントリーシートなどに使いやすい内容を探す

学生生活で得たことを見つける際は、エントリーシートなどに記載するうえで適したエピソードを考えることが重要です。

学生生活の中ではさまざまなことを経験しますが、そのことに触れる際に、やはり印象が良いのは将来的に仕事にも活かされやすい経験です。

たとえば部活やサークル活動で団体活動に取り組み、協調性やチームワークを学んできたのなら、その経験は社会人として働くうえで良い経験になるのは間違いありません。

協調性やチームワークを発揮しながら仕事に取り組まなければならない場面はたくさんあるため、そういった能力を培ってきたエピソードはエントリーシートに使いやすいでしょう。

企業から評価されやすいこと、将来的に仕事で活きることなどの点に基づき、使いやすいエピソードをチョイスしてみてください。

5. 高校・中学時代の経験から探す

どうしても大学時代に「アピールできるような出来事がない」と感じる場合は、高校や中学時代の経験にさかのぼって振り返るのも一つの方法です。

これはあくまで最終手段ではありますが、学生時代を通じての成長を伝えるうえで、有効なアプローチになることもあります。

たとえば、高校時代に部活動や生徒会、学校行事などでリーダーシップを発揮した経験、苦手科目を克服するために地道な努力を重ねた経験などは、今の自分につながる価値ある学びとして十分に伝えることができます。

大切なのは、「当時の経験から何を得て、今の自分にどう活かされているか」をセットで語ることです。

単に過去の出来事を話すのではなく、その経験が現在の自分にどのような影響を与えているのかを明確に伝えることで、説得力が生まれます。

もちろん、大学時代のエピソードが最も望ましいですが、無理にひねり出すよりも、等身大の自分を誠実に伝えることが大切です。

自信を持って、自分の歩みを丁寧に振り返ってみましょう。

【学生生活で得たことの例文】よくある質問

弊社は就活エージェントを運営しているため様々な就活生の方をサポートしていますが、学生生活で得たこと、いわゆるガクチカの書き方や文章を作成する際に悩む就活生は多いです。

その中でも多くの就活生の方からいただく不安や質問を厳選して紹介し、回答するため、ぜひ参考にしてみてください。

ガクチカは「学生時代に力を入れたこと」の略です。企業が学生の人柄やスキル、価値観を知るために質問するものです。つまり、自分がどのような人間で、どんな努力や工夫をしたのかを具体的に示すチャンスです。ガクチカについて詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

学生時代にあなたが一番情熱をもって取り組んだことを書くべきです。その際になぜ取り組んだのかやその結果どのような学びを得たのかなど詳しく話せるように自己分析を行いましょう。それは誰もが驚くような輝かしい功績を残している必要はありません。どのような課題や困難があったか、それに対してどう行動をして、どのような結果や成長を得たかを言語化できるとより好印象を与えることができるガクチカが完成します。特に具体的な数字やエピソードがあると説得力が増します。

ガクチカは過去の自分の経験に焦点を当てた話です。一方で、志望動機は将来の自分がその会社でどう貢献できるかを示すものです。ガクチカは自分の強みやスキルをアピールするための手段であり、それが将来どう活かされるかを志望動機で説明するとつながりが生まれます。

まずは簡単にでも、自分の経験を箇条書きにするところから始めましょう。どんな場面で何を学んだか、何を達成したかを洗い出しておけば、後でそれをつなげて詳しく書き出すのが簡単になります。最初から完璧を目指すのではなく、小さなステップで進めるのがコツです。

【学生生活で得たことの例文】まとめ

就活で必須の「学生生活で得たこと」について、考え方のポイントや例文について見てきましたが、気になる情報は見つかりましたか?

「学生生活で得たこと」はほぼすべての企業で問われることですし、共通して利用できるものなので、早めに考えておきましょう。

「社会で役に立つ内容か」、「具体例はあるか」、そして「面接で喋りやすい内容か」という3つの視点を抑えておけば、面接官に伝わりやすい「学生生活で得たこと」ができるはずです。

それは内定をグッと引き寄せてくれます。

他の人はこんな記事も見ています

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

_720x480.webp)

_720x480.webp)

_720x480.webp)

_720x480.webp)

_720x480.webp)

_720x480.webp)

_720x550.webp)

柴田貴司

(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)

柴田貴司

(就活市場監修者)

このように、「学生生活で得たこと」は単なるエピソード紹介ではなく、あなたの内面を多角的に判断する材料として見られています。事前にどんな力を得たのかを言語化し、それをどのように企業に還元できるかまで考えておくと、より説得力のある回答につながります。