目次[目次を全て表示する]

【これから伸びる業界】これから伸びる業界とは?

将来性のある業界に共通するのは、社会の変化や技術革新に対応しながら需要を伸ばしている点です。

単に流行しているという理由だけでなく、国の政策や市場の拡大、安定した雇用の継続が見込まれることが重要な指標となります。

2025年のこれから伸びる業界を見極めるには、複数の観点から成長性を判断する視点が欠かせません。

- 市場規模が拡大し、今後需要が高まる分野とは

- 社会課題と国策が後押しする業界の特徴

- 求人数・新規参入企業が増えている業界に注目

市場規模が拡大し、今後需要が高まる分野とは

業界の将来性を考える上で、市場規模の拡大は非常に重要な要素です。

今後需要が高まる業界には、すでに右肩上がりの成長曲線が見えているか、社会的な必要性から伸びることが確実視されている分野が含まれます。

たとえば、高齢化社会を背景とした医療や介護、サステナビリティを軸とする再生可能エネルギー、生活インフラとなりつつあるIT・DX分野などが代表的です。

こうした業界は個人のライフスタイルや企業の投資判断にも影響しやすく、長期的に安定した成長を見込めるといえます。

社会課題と国策が後押しする業界の特徴

政府や自治体の支援が入る業界は、成長スピードが加速する傾向にあります。

社会課題を背景とする産業は、公共性が高く、制度や法改正と連動して市場が広がるためです。

たとえばカーボンニュートラルを推進するエネルギー分野や、デジタル庁の設立で加速する行政のDX化などが該当します。

これらの業界では、社会的使命感を持って働けることも特徴であり、志望動機にもつなげやすい要素となります。

求人数・新規参入企業が増えている業界に注目

今後伸びる業界は、企業数の増加や採用活動の活発化といったデータにも表れています。

スタートアップが続々と誕生しているフィンテックや教育テックのような分野では、新しいビジネスモデルが生まれ、それに伴って多様な職種の求人も増えています。

また、大手企業も新規事業として参入するケースがあり、業界全体としての勢いを感じやすいのが特徴です。

求人が多い=働きやすいとは限りませんが、成長フェーズにある業界はチャンスが豊富にあるといえます。

【これから伸びる業界】今後伸びる業界とは?業界の明暗を分ける要因

次に2025年においてその業界が伸びるかどうかを分ける要因について解説していきます。

以下の要因が絡んでくる業界では伸びやすい傾向があります。

ぜひ以下の項目をチェックしましょう。

- IT領域の広がり

- AIの進化

- 生活様式の変化

- 少子高齢化

IT領域の広がり

デジタル技術の進化により、IT業界は今や単なる一分野にとどまらず、他業界と密接に連携しながら全体の構造を変える存在となっています。

金融、医療、製造、教育、物流など、あらゆる業界においてITソリューションが導入され、業務の効率化やサービスの高度化が進んでいます。

特に注目されているのがクラウドコンピューティングやSaaS領域であり、導入企業の増加に伴って関連人材の需要も拡大しています。

IT領域の拡張性は非常に高く、今後も多くの産業と連携しながら成長を続けると予測されます。

AIの進化

AI(人工知能)は、産業構造を根底から変革する可能性を秘めた革新的技術です。

これまで人間が担っていた判断業務や分析業務の一部がAIによって代替され、業務効率が大幅に向上しています。

たとえば、医療分野では画像診断や創薬開発、製造業では品質管理や自動検査、金融業では審査・投資分析などでAIの導入が進んでいます。

生成AIや音声認識といった最新技術の進展により、今後もAI関連産業は急拡大が見込まれており、高度な専門性を持つ人材の育成も重要課題となっています。

生活様式の変化

コロナ禍を契機に、私たちの生活様式は大きく変わりました。

リモートワーク、オンライン学習、キャッシュレス決済の普及など、非接触型・効率重視のライフスタイルが一般化しました。

この変化に適応し、快適で便利なサービスを提供する企業は今後の市場をリードしていくと考えられます。たとえば、ECサイト、宅配サービス、サブスクリプション型ビジネス、オンライン医療、フィットネステックなどが注目されています。

人々の価値観が多様化する中で、個人に寄り添うサービスを展開できる業界は、今後も成長が期待されます。

少子高齢化

日本は世界でも有数の少子高齢化社会に突入しており、これに対応する産業は今後ますます重要性を増します。

特に、医療・介護・福祉分野におけるサービスの需要は今後も右肩上がりに増加することが予想されます。介護ロボット、訪問看護、健康管理アプリなど、テクノロジーと組み合わせた新しいビジネスも登場しています。

また、教育分野では少人数教育やリスキリング支援、地域密着型の子育て支援サービスなども注目されています。

高齢化が進む一方で、限られた労働力を有効活用するためのイノベーションが求められており、ここに新たな市場機会が生まれています。

【これから伸びる業界】今後需要が高まる注目分野11選とその理由

これから伸びる業界にはいくつかの共通点があります。

それは、社会課題に向き合っていること、テクノロジーと親和性が高いこと、国の政策支援を受けていることです。

就活を進めるうえで将来性を見極めることは重要であり、自分に合った業界を選ぶ際の軸にもなります。

ここでは、今後特に注目されている成長分野を11種類紹介します。

- IT・DX業界

- 医療・ヘルスケア業界

- 環境・エネルギー業界

- インフラ・建設テック業界

- EC・物流業界

- 食品業界

- 教育テクノロジー業界

- 金融テクノロジー業界

- 宇宙・航空業界

- サイバーセキュリティ業界

- フードデリバリー業界

IT・DX業界(2025年度)

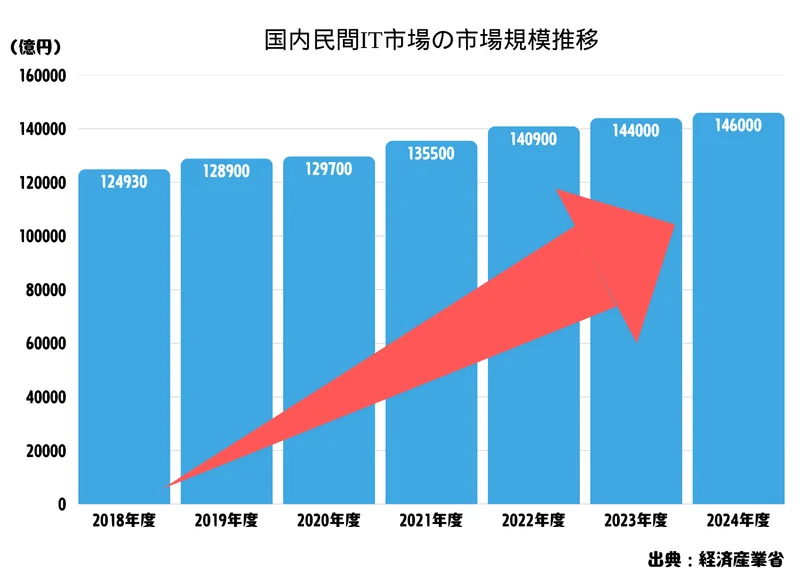

表のように、国内のIT市場は年々拡大していっています。

企業の業務効率化やサービスの高度化を支えるIT・DX業界は、これからの日本経済を担う存在として成長が期待されています。

クラウドサービスの導入、AI活用、ノーコード開発といった技術の普及が進み、さまざまな業界でデジタル人材の需要が高まっています。

国もデジタル庁を通じて行政サービスのDX化を推進しており、公的機関や中小企業にも広がりが見られます。

ITリテラシーを持つことが前提となる一方で、未経験からキャリアを築ける教育機会も増えつつあり、文系・理系問わず挑戦しやすいのが特徴です。

- サイバーエージェント

- メルカリ

- リクルート

- フリー

医療・ヘルスケア業界(2025年度)

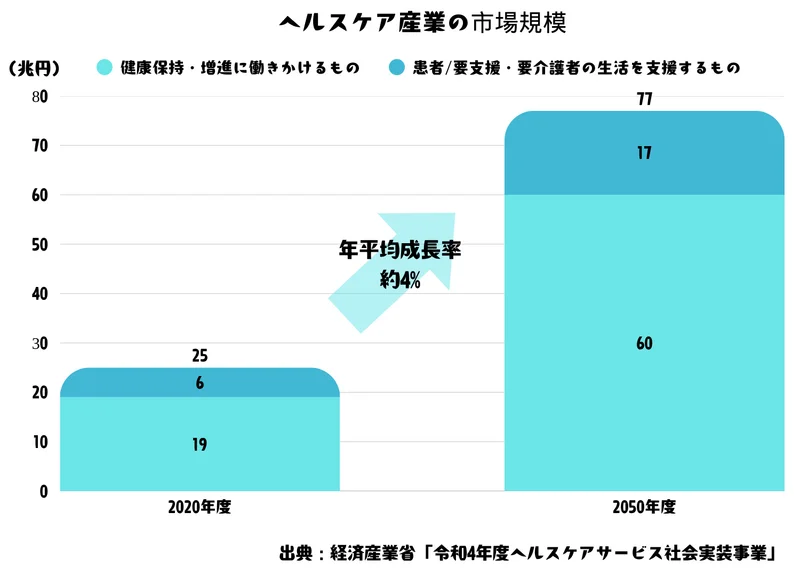

少子高齢化の進行により、医療・ヘルスケア業界は今後の日本で欠かせない成長分野です。

病気の治療にとどまらず、予防医療やリハビリテーション、メンタルケアなど、健康寿命を延ばす取り組みが注目されており、上記のグラフのように市場も非常に大きくなっていくと予想されています。

テクノロジーの導入も進み、オンライン診療や遠隔医療、AIによる診断支援などが実用化されています。

公的保険制度と連動するため景気に左右されにくく、安定性と社会貢献性の両立が図れる点も魅力です。

医療従事者を支えるシステムやサービス開発にも多くの企業が参入しており、事務職・技術職問わず選択肢は広がっています。

- ドクタープライム

- MICIN(マイシン)

- Ubie(ユビー)

- FiNC Technologies(フィンクテクノロジーズ)

環境・エネルギー業界(2025年度)

カーボンニュートラルや脱炭素社会の実現に向けて、環境・エネルギー業界は注目度が急上昇しています。

太陽光や風力などの再生可能エネルギー、水素や蓄電池の実用化、廃棄物リサイクルといった分野が活発化しており、国や自治体も助成金や法整備を通じて後押ししています。

上記の図を見ても、国全体として再エネの割合を増やそうとしていることが分かります。

また、ESG投資やSDGsの文脈でも評価されやすく、グローバル市場でのプレゼンスも向上しています。

エンジニアだけでなく、企画職やサステナビリティ推進担当といった職種も増加傾向にあり、社会的意義を感じながら働ける業界です。

- 日立製作所

- 三菱重工

- 日本自然エネルギー

- リコー

インフラ・建設テック業界(2025年度)

インフラや建設業界は今、技術革新によって新たなステージに突入しています。

人口減少による人手不足に対応するため、ドローン測量、3Dモデリング、AIによる工程管理などの建設テック導入が加速しています。

さらに、地震・豪雨などの自然災害への備えとして、国が防災・減災投資を積極的に行っており、インフラ整備は長期的な需要が見込まれます。

文系でも施工管理や営業、BIMを活用したマネジメントなどに関われる点が魅力で、社会に貢献する実感が得やすい業界です。

伝統と革新が共存する、今後需要が高まる注目の分野といえます。

- フォトラクション

- セーフィー

- スカイマティクス

- アイ・ロボティクス

EC・物流業界(2025年度)

オンラインショッピングの拡大に伴い、EC・物流業界は急成長を遂げています。

多様な消費行動に応えるために、在庫管理の最適化や配送スピードの向上、カスタマーサポートの強化などが求められており、それらを実現するためのシステム開発やロジスティクス設計が進化しています。

また、自動倉庫やドローン配送などの導入も現実的になり、物流のDXが加速しています。

消費者の利便性を高めながらも、持続可能な仕組みを構築する力が求められています。

事務・営業・企画・ITまで多様な職種が関わる、汎用性の高い成長業界です。

- メルカリ

- ZOZO(ゾゾ)

- アスクル

- 楽天市場

食品業界(2025年度)

食品業界は一見成熟しているように見えますが、安全性・機能性・環境配慮といった観点から新たな需要が生まれ続けています。

健康志向の高まりや、食物アレルギー対応、プラントベース食品の開発など、商品開発の幅も広がっています。

また、製造工程の自動化やサプライチェーンの見直しなど、食品テックの導入も進んでおり、業界としての進化が期待されています。

さらに、海外輸出の強化やインバウンド需要に向けた商品企画も活発です。

安定した需要に支えられながらも挑戦要素が多く、文系理系を問わず多様なキャリアを描ける業界です。

- キューピー

- ヤクルト

- アサヒグループ

教育テクノロジー業界(2025年度)

教育テクノロジー、いわゆるEdTech業界は、コロナ禍を契機に急速に拡大した分野です。

オンライン学習ツールや個別最適化された教材の需要が高まっており、教育機関だけでなく企業研修の領域でも活用が進んでいます。

また、AIやビッグデータを活用して学習履歴を分析することで、学びの質の向上が図られています。

教育格差の是正や社会人のリスキリング支援など、社会的意義の高い分野であることも注目される理由のひとつです。

教育に関心がある人にとって、ITスキルを掛け合わせることで新たな価値を生み出せる業界となっています。

- Progate

- Schoo

- レアジョブ

金融テクノロジー業界(2025年度)

金融テクノロジー、いわゆるFinTech業界は、従来の銀行や証券会社のビジネスモデルを革新する存在として注目を集めています。

キャッシュレス決済、スマホ送金、ロボアドバイザー、与信スコアリングといった分野が拡大しており、利便性の高い金融サービスを提供する企業が増えています。

法改正や規制緩和も進み、新規参入のハードルが下がったことで、多くのスタートアップが生まれています。

金融リテラシーとテクノロジーの両方に関心のある人にとっては、革新性と実用性を兼ね備えた成長業界です。

- PayPay(ペイペイ)

- freee

- bitFlyer(ビットフライヤー)

- Opn

宇宙・航空業界(2025年度)

宇宙・航空業界は、国主導の宇宙開発に加え、民間企業の参入が進んだことで新たな局面を迎えています。

人工衛星の打ち上げ、宇宙ごみの除去、小型ロケット開発、観光宇宙船など、多様な取り組みがスタートしています。

また、ドローンや空飛ぶクルマといった次世代モビリティもこの業界の延長線上にあります。

技術職のイメージが強い分野ですが、広報、営業、政策対応などの文系職種でも関与できる可能性があります。

夢のある業界で働きたい人や、国家プロジェクトに関心のある人にとって魅力的なフィールドです。

- インターステラテクノロジズ

- 三菱重工

- ホンダ

サイバーセキュリティ業界(2025年度)

IT化が進む一方で、個人情報や企業機密を守るためのサイバーセキュリティ対策は社会的に不可欠な課題となっています。

クラウドサービスの拡大やIoT機器の普及により、サイバー攻撃のリスクは増加傾向にあり、防御体制の強化は業界全体の急務です。

官民連携で対策が進められており、セキュリティエンジニアやリスクアナリストなどの専門職だけでなく、啓発活動やリスク管理を担う文系職種にもニーズがあります。

社会的な安定性と専門性を兼ね備えた今後伸びる業界の代表例といえます。

- トレンドマイクロ

- ラック

- セコム

- サイバーセキュリティクラウド

フードデリバリー業界(2025年度)

ライフスタイルの多様化に伴い、フードデリバリー業界も大きな変革期を迎えています。

アプリでの注文が主流となり、配送ルートの最適化や無人配送技術など、テクノロジーによる進化が進んでいます。

また、外食産業全体がデリバリーとの連携を強めており、クラウドキッチンやバーチャルレストランといった新たなビジネスモデルも登場しています。

価格競争や人手不足といった課題もありますが、ニーズが絶えない市場であることは間違いありません。

マーケティング、オペレーション、IT開発など多職種にわたる活躍の場があります。

- Uber Eats(ウーバーイーツ)

- 出前館

- Wolt(ウォルト)

- menu(メニュー)

【これから伸びる業界】衰退の危険がある業界とは?

これから伸びるであろう業界について解説しました。

次は逆に衰退の危険がある業界について紹介します。

- フードサービス業界

- 繊維・化粧品業界

- 百貨店業界

- 鉄道・航空・運輸・物流業界

- 建設・住宅業界

- 銀行・証券業界

- 放送業界

- 出版業界

- 士業業界

フードサービス業界

飲食業界は、新型コロナウイルスによる営業制限や人手不足、原材料費の高騰など多くの課題に直面しています。

外食需要は徐々に回復しつつあるものの、テイクアウトやデリバリーへのシフトなど、消費行動の変化に適応できない企業は淘汰される傾向があります。

また、長時間労働や低賃金などの構造的課題も深刻であり、持続可能なビジネスモデルへの転換が求められています。

- 人手不足と人件費高騰により、店舗運営コストが増加

- 少子高齢化で外食機会が減少し、需要が縮小傾向

- デリバリーや中食の台頭で競争が激化している

繊維・化粧品業界

ファッションや化粧品業界は、トレンドの移り変わりが激しく、かつ安価な海外製品の流入によって価格競争が激化しています。

大量生産・大量消費型のモデルではブランド価値を維持することが難しく、環境意識の高まりも相まってサステナビリティへの対応が求められています。

Z世代を中心とした消費行動の変化に対応できなければ、既存企業の成長は鈍化する恐れがあります。

- 海外の低価格ブランドとの競争が激化し、価格競争に巻き込まれている

- 消費者の価値観変化により、高級・大量生産から機能性やサステナブル志向に移行

- インバウンド頼みの売上構造がコロナ後も完全には回復せず

百貨店業界

百貨店は、かつて「街の顔」として多くの消費者に親しまれてきましたが、近年はECの台頭や消費者の「モノ消費」から「コト消費」への移行により集客力が低下しています。

高価格帯を前提とした店舗構造や、大規模な固定費が経営を圧迫しており、地方店舗の閉鎖や再編も相次いでいます。

今後は、体験型施設やデジタル連携を含めたビジネスモデルの再構築が不可欠です。

- ECの普及により、リアル店舗への来店が減少

- 若年層の百貨店離れが進み、顧客の高齢化が深刻

- 地方店舗の閉鎖が続き、全国規模の縮小傾向

鉄道・航空・運輸・物流業界

鉄道や航空業界はコロナ禍により深刻な打撃を受け、その後も需要の完全な回復には時間がかかると見られています。

さらにリモートワークの普及によりビジネス出張の機会が減少し、定常的な利用が減っている点も問題です。

物流業界もEC需要の増加に支えられていますが、労働力不足や再配達問題、燃料費高騰といった課題が山積しており、持続的成長のためにはテクノロジー活用と制度改革が求められます。

- コロナ以降の移動需要減少が回復しきれていない

- 燃料費高騰・人手不足で採算が悪化

- リモートワーク普及で通勤需要が減少したまま

建設・住宅業界

人口減少によって住宅需要は中長期的に縮小しており、新築住宅市場は頭打ちの状況です。

加えて建設業界では熟練技術者の高齢化や若手人材の確保が困難となっており、業界全体での生産性改善が急務となっています。

今後はリフォームや耐震工事、環境配慮型の建材開発など、新たなニーズへの対応が鍵を握ります。

- 人手不足と職人の高齢化で工事が進まない現場が増加

- 少子化により住宅需要が長期的に減少傾向

- 資材価格の上昇がコストを押し上げ、利益圧迫

銀行・証券業界

低金利政策の長期化により、銀行業界の収益構造は大きく揺らいでいます。

フィンテック企業による送金・決済サービスの台頭もあり、従来のサービスでは競争力を維持しにくくなっています。

証券業界でも、手数料の無料化や個人投資家の情報源多様化により、顧客を引き留める難易度が上がっています。

IT技術を活用した資産運用支援や、コンサルティング機能の強化が今後のカギです。

- 超低金利・マイナス金利政策により利ざやが縮小

- フィンテック企業との競争で伝統的業務が脅かされている

- 店舗や人員の削減が進み、構造改革が急務

放送業界

若年層のテレビ離れやYouTube・TikTokなど動画配信サービスの隆盛により、地上波放送の存在感は年々薄れています。

広告収入の減少も深刻で、スポンサー確保の難易度が高まっています。

放送局は、デジタル化と多メディア展開を前提とした事業戦略への転換が求められており、コンテンツの質と収益性の両立が大きな課題です。

- 若年層のテレビ離れが進み、視聴率が低下

- YouTubeや配信サービスに広告費が流出

- 放送法などの規制が新規事業の足かせになっている

出版業界

紙媒体の発行部数は年々減少傾向にあり、書店数の減少とあいまって出版業界全体が縮小傾向にあります。

電子書籍市場は成長しているものの、既存の出版社がその流れに乗り切れていないケースもあります。

また、SNSやYouTubeなど新たな情報源により、情報消費スタイルそのものが変化しており、従来のモデルだけでは対応が困難になっています。

- 紙の書籍や雑誌の売上が長期的に減少

- SNSやネットニュースの普及で情報の無料化が進行

- 若者の活字離れ・読書習慣の衰退が深刻

士業業界

士業(弁護士、税理士、行政書士など)は、これまで「安定した職業」とされてきましたが、AIやクラウドツールの発展により、ルーティン業務の多くが自動化されつつあります。

今後は、定型的な手続き業務からコンサルティングや戦略的提案など付加価値の高い業務へとシフトできるかが、業界全体の命運を左右するポイントになります。

- AI・クラウド会計などの技術で代替可能な業務が増加

- 資格保有者の増加により、価格競争が激化

- 顧客の「専門家離れ」により、直接利用が減少傾向

【これから伸びる業界】見極め方を知っておこう

これから伸びる業界を正しく見極めるには、単なる流行だけで判断するのではなく、社会的背景や技術革新、政策支援など多角的な視点が必要です。

就職活動で後悔しない業界選びをするためには、自分の価値観に合った成長要素が含まれているかを見定めることが重要です。

ここでは、業界の将来性を見抜くために役立つ5つの着眼点を紹介します。

- 業務効率化でアナログからの脱却をしているか

- ライフスタイルの変化に対応しているか

- ジェンダー・年齢問わず活躍できる環境

- 人手不足が課題となっている

- 市場規模が拡大しているか

業務効率化でアナログからの脱却をしているか

今後伸びる業界は、既存の課題をテクノロジーで解決しようとする動きが顕著です。

紙文化や人力頼りのアナログ業務から脱却し、RPAやAI、クラウドを活用した業務効率化を推進しているかは、業界の成長性を測る重要なポイントです。

こうした動きがある業界は生産性の向上に加えて、働きやすさの改善にもつながりやすいため、若手にもチャンスが広がります。

自動化が進むほど、クリエイティブな仕事や戦略的な業務に注力できる環境が整うため、今後の可能性が大きいといえます。

ライフスタイルの変化に対応しているか

社会全体の価値観やライフスタイルが変化する中で、それに柔軟に対応している業界は成長が見込まれます。

たとえば、共働き世帯の増加や高齢化、リモートワークの普及など、消費者ニーズは日々変化しています。

こうしたトレンドに敏感に対応し、商品やサービスを迅速に変革・提供できる業界は、今後も社会に求められ続ける存在です。

市場の変化を前向きにとらえて、新しい価値を提供し続ける姿勢があるかを見極めることが、成長業界選びには欠かせません。

ジェンダー・年齢問わず活躍できる環境

多様性を受け入れる体制が整っているかどうかも、今後伸びる業界かどうかの判断基準になります。

性別や年齢に関係なく活躍できる土壌を持つ業界は、人材の多様化が進み、新たな発想や技術革新が生まれやすくなります。

ダイバーシティ推進に積極的な業界では、制度だけでなく実際の現場運用にも注目が必要です。

若手が早期に裁量を持ち、女性やシニア層がキャリアを築けるような柔軟な仕組みがあるかを確認することで、働きがいのある環境を見つけやすくなります。

人手不足が課題となっている

多くの業界で人手不足が深刻化していますが、これは裏を返せば「需要が高く、成長余地がある業界」であるともいえます。

特に専門的な知識やスキルを必要とする分野では、即戦力人材の確保が難しく、採用や育成の強化が急務となっています。

企業は人手不足を補うために、働き方の柔軟化や業務の自動化、教育制度の充実を進めています。

このように、人材確保に積極的な業界は長期的な成長を目指しており、個人にとってもキャリアアップのチャンスが多い環境といえます。

人手不足を課題ではなく、変革のきっかけとしてとらえているかが重要なポイントです。

AIに奪われる可能性があるか

AIの進化によって、多くの業界で業務の自動化が進んでいます。

単純作業や定型的な処理はAIに代替される一方で、創造力や対人スキルが求められる分野は今後も人間の価値が発揮される領域です。

AIに奪われるのではなく、AIを活用して新しい価値を生み出す姿勢を持つ業界こそ、これから伸びる可能性が高いといえます。

データ分析、戦略立案、顧客対応など、人の判断が加わる仕事は引き続き重要です。

AIと共存できる体制を整え、テクノロジーを成長の原動力に変えているかどうかが、業界の将来性を左右するカギになります。

市場規模が拡大しているか

市場規模の拡大は、業界の成長を示す明確な指標の一つです。

需要が増えている業界は、新しい企業の参入や投資の活発化が進み、雇用機会も広がります。

特にIT、環境、エネルギー、医療、物流、エンタメなどは、社会変化を背景に市場が拡大している分野として注目されています。

一方で、市場が成熟している業界でも、新技術の導入や新サービスの創出によって再成長を遂げるケースもあります。

大切なのは、現在の規模だけでなく、今後の成長トレンドを見極めることです。

市場の伸びしろを読み取る力が、業界選びの成功につながります。

【これから伸びる業界】企業選びに迷ったときは?

今後需要が高まる業界が多く存在する中で、自分に合った業界をどう選べばよいか迷う人も少なくありません。

志望動機や自己分析の段階で業界が定まらない場合は、「伸びる業界」という外的な視点と、「自分の興味・価値観」という内的な視点をうまく組み合わせるのがポイントです。

ここでは、迷ったときに活用できる業界選びの3つの軸を紹介します。

自分の興味×伸びる業界で選ぼう

最も納得感のある選び方は、自分の興味関心とこれから伸びる業界の接点を見つけることです。

たとえば、ITに興味があるなら教育テクノロジーや金融テクノロジー、環境問題に関心があるなら再生可能エネルギー業界など、興味と成長性の両方を満たす業界を見つけることで、モチベーションを維持しながら働くことができます。

また、面接での志望動機にも説得力が増すため、選考通過率にも良い影響を与えます。

働き方や職種から考えるのもアリ

業界よりも先に「どのように働きたいか」「どんな役割を担いたいか」といった視点で考えるのも有効です。

たとえば、チームで動くのが得意ならプロジェクト型の業界、専門性を磨きたいなら技術職が中心の業界が適しています。

リモートワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方が可能な業界も増えているため、働き方から逆算して業界を選ぶことで、入社後のギャップを減らすことができます。

自分の性格や価値観に合った職場環境を想像してみることが大切です。

【これから伸びる業界】伸びる業界に就職するメリット

次は、伸びる業界に就職するメリットを紹介します。

伸びる業界に就職するメリットはたくさんあるので、ぜひ確認してください。

- 成長に伴うキャリアチャンスが豊富

- 市場価値の高いスキルが身につく

- 報酬や待遇の上昇が期待できる

- 社会的意義ややりがいを感じやすい

1. 成長に伴うキャリアチャンスが豊富

業界自体が拡大しているため、新規事業や新しい職種が次々に生まれます。

その結果、若手であっても責任あるポジションや挑戦的な仕事を任される機会が多く、キャリア形成のスピードが速くなる可能性があります。

2. 市場価値の高いスキルが身につく

成長業界は最新の技術やビジネスモデルを取り入れる傾向が強いです。

その中で得られる知識や経験は、転職市場でも評価されやすく、自身の市場価値を高める武器になります。

3. 報酬や待遇の上昇が期待できる

企業が成長すると売上や利益も拡大しやすいため、給与やインセンティブ、福利厚生の改善が見込めます。

人材獲得競争が激しくなるほど、待遇改善の余地は大きくなります。

4. 社会的意義ややりがいを感じやすい

環境、IT、医療など「伸びる業界」の多くは社会課題解決と直結しています。

自分の仕事が世の中の変化に貢献している実感を得やすく、モチベーションの維持にもつながります。

【これから伸びる業界】伸びる業界に就職するデメリット

次は伸びる業界に就職するデメリットを紹介します。

デメリットも実は存在するため、しっかり確認しましょう。

- 競争が激しく、成果主義が強まりやすい

- 変化のスピードが早く、学び続ける負担がある

- 企業の淘汰やバブル崩壊のリスク

- 労働環境が不安定になりやすい

- 予期せぬトラブルで、業界の需要が変わる可能性がある

1. 競争が激しく、成果主義が強まりやすい

業界が拡大する分、人材も集まり競争は激化します。

その結果、実力主義・成果主義が色濃くなり、安定志向の人にとってはプレッシャーが大きい環境となる可能性があります。

木下恵利

逆に、ガンガン働きたい人や実力主義の環境に身を置きたい人にとってはスキルも身に付きますし、同様に業界・会社も成長していくので、将来性も高くなります。

2. 変化のスピードが早く、学び続ける負担がある

成長市場では技術やトレンドが日々変化します。

そのため、自己研鑽を怠るとすぐにスキルが陳腐化し、取り残されるリスクがあります。

継続的に学び、柔軟に対応する姿勢が必須です。

小玉 彩華

業界が成長しているということは、その分変化しているということなので、その変化に追いつくために学び続ける必要があります。

勉強があまり好きでなければ、挫折する可能性があります。

3. 企業の淘汰やバブル崩壊のリスク

成長業界は参入企業が多いため、競合が乱立し、数年後には淘汰される可能性もあります。

特にベンチャーや新興企業では、事業モデルが定着しないまま撤退するケースも少なくありません。

木下恵利

大手企業のように安定していない企業が多い傾向ですが、大手企業も現在リストラなどが頻繁に行われているため、どの業界・企業に行ってもリスクはつきものです。

どのリスクなら許容できるのかなどはしっかり考えておきましょう。

4. 労働環境が不安定になりやすい

急成長に伴い、人材や組織体制が追いつかず、長時間労働や急な方針転換が発生することもあります。

安定的な環境で働きたい人にはストレスになる要素です。

小玉 彩華

企業や業界が伸びている分、やるべきことも増えていきます。

その仕事量の増加に人材数が追いついていかなければ、激務になる可能性も高いです。

5. 予期せぬトラブルで、業界の需要が変わる可能性がある

どんなに将来性がある業界でも、外部要因によって需要が大きく変化するリスクがあります。

たとえば、世界的な経済不況、自然災害、感染症の流行、法規制の変更などが起こると、業界構造そのものが一変することもあります。

近年では、AIや環境問題の影響で、既存のビジネスモデルが通用しなくなる例も増えています。

こうした不確実性に対応するためには、常に情報収集を怠らず、自分のスキルを他業界にも応用できるようにしておくことが大切です。

柔軟にキャリアを描ける人ほど、変化の時代を生き抜けるでしょう。

木下恵利

伸びる業界は、変化する環境にいると言えます。その変化する環境は良い方向に変化することもあれば、悪い方向に変化する可能性もあるため、そのリスクを考えておく必要があります。

【これから伸びる業界】成長業界に向いてる人の特徴

今後需要が高まる業界で活躍するためには、特定のスキルだけでなく、成長環境に適応できる姿勢やマインドが求められます。

技術革新や市場変化が激しいからこそ、変化を楽しみながら自分をアップデートし続けられる人材が重宝されます。

ここでは、成長業界で評価されやすい人の特徴を3つ紹介します。

- 変化を前向きにとらえられる

- 学び続ける姿勢がある

- 柔軟なコミュニケーション力がある

変化を前向きにとらえられる

これから伸びる業界は、常に変化の波の中にあります。

新しい技術や仕組みが次々と登場する中で、過去の成功体験にとらわれず柔軟に考え、変化をチャンスととらえられる人は高く評価されます。

逆に、決まった手順に固執しすぎると、業界のスピード感に置いていかれる可能性があります。

環境が変わることに対して前向きな姿勢を持ち、未知の課題にも自ら学びながら対応していけることが、成長業界で活躍するうえでの土台となります。

学び続ける姿勢がある

変化の激しい業界では、入社時点の知識だけで勝負するのは難しいため、常に学び続ける姿勢が欠かせません。

新しい情報や技術をキャッチアップし、業務に活かすための自主的な勉強や研修参加が求められます。

資格取得やセミナー参加など、自己研鑽を習慣化している人は、企業からも高い成長ポテンシャルを期待されます。

特にDXや医療、サイバーセキュリティなどでは技術や制度が短期間で変化するため、学習意欲は最大の武器になります。

柔軟なコミュニケーション力がある

組織や業界の変化に対応していくうえで、さまざまな立場の人と連携しながら仕事を進める機会が増えます。

上司・同僚だけでなく、異業種のクライアントや外部パートナーとの協業も当たり前のように発生します。

そうした環境で求められるのが、柔軟なコミュニケーション力です。

自分の意見を押し付けるのではなく、相手の視点を理解しながら調整できる力が、成長業界における成果創出には不可欠です。

【これから伸びる業界】伸びる業界に入るために必要なスキル

ここからは伸びる業界に入社するために必要なスキルを紹介します。

これらのスキルを持っておくことで、高評価を受けることができるので、ぜひ押さえておきましょう。

ITに関する資格・スキル

現代では、ITやDXの需要がどんどん高まっており、どの会社もその分野に注力しています。

そのため、ITに関するスキルを持っておくことで、能力や熱意を伝えることができるので、非常におすすめです。

具体的には、SIerやITコンサルなどの企業を受ける方は、スキルや資格を身につけておくと良いでしょう。

- ITパスポート

- 基本情報技術者試験(FE)

- 応用情報技術者試験(AP)

- AWS 認定資格

- Microsoft Azure, Google Cloud 資格

- プログラミング経験(Python, Java, SQL など)

- インターンや研究でのシステム開発・データ分析経験

英語に関する資格・スキル

企業のグローバル化が進んでいる中で、英語力がある人材を必要とする企業は多いでしょう。

英語力があるだけど、さまざまなキャリアを歩むことができたり、単純に年収が上がったりもします。

具体的には、商社やメーカー、損保などの企業においては海外との取引や海外駐在も多いため、英語のスキルは重宝されます。

- TOEIC

- TOEFL iBT / IELTS

- 留学経験

- 英語での発表・論文作成経験

- 外国人とチームで活動した経験(国際性を示せる)

webマーケティングやデータ分析に関する資格・スキル

現在、Webマーケティングニーズは高まっています。

というのも、インターネットの媒体を使ったビジネスや、いわゆるデータを用いる機会が非常に増えているからです。

webマーケティングやデータ分析の仕事をしたい人は、それらのスキルはもちろん、コミュニケーション能力も必要になるので注意しましょう。

具体的には、広告業界・Webマーケティング会社やIT・Webサービス業界、コンサルティング業界、金融業界で求められます。

- Google アナリティクス認定資格

- Google広告認定資格

- ウェブ解析士

- 統計検定2級

- PythonやSQLの資格(例:データサイエンティスト検定)

- インターンやアルバイトでの サイト改善・広告運用・SNS運用経験

- データ分析経験(Excel, Python, R, SQL を使ってKPI分析や改善提案をした経験)

会計に関する資格・スキル

簿記や会計ソフトの知識など、数値を正確に扱うスキルも成長業界で重視されます。

企業の経営状況やプロジェクトの予算管理を理解するために、会計の基礎知識は欠かせません。

資格を持つことで専門性を高め、就職や昇進にも有利になります。

- 日商簿記

- ファイナンシャルプランナー

【これから伸びる業界】業界研究の始め方

これから伸びる業界を志望するにあたって、表面的なイメージだけで判断せず、しっかりとした業界研究を行うことが重要です。

業界の構造や主要プレイヤー、将来性、求められる人材像を知ることで、志望動機や自己PRの精度も高まります。

ここでは、業界研究を効果的に進めるための3つのアプローチを紹介します。

- そもそも「業界」って何?

- 業界マップ・四季報などを活用しよう

- 気になる業界は企業も見て具体化

そもそも「業界」って何?

業界とは、同じような商品やサービスを提供している企業の集まりを指します。

IT業界、医療業界、教育業界などのように、ビジネスの分類に基づいて分けられています。

業界を理解することは、志望企業がどんな社会的役割を果たしているかを知る手がかりになります。

業界ごとの特性や動向を知ることで、単なる企業分析よりも広い視野を持った志望理由を構築でき、他の就活生との差別化にもつながります。

業界マップ・四季報などを活用しよう

業界の全体像を把握するには、業界マップや就職四季報の活用が効果的です。

業界マップでは各業界の関係性や市場規模、主要企業のポジションが図解されており、全体の流れがつかみやすくなります。

就職四季報には企業ごとの採用データや待遇、成長性が掲載されており、比較・分析にも役立ちます。

こうした資料を用いることで、自分の視点だけでは気づかなかった業界の魅力や課題を客観的に理解できます。

気になる業界は企業も見て具体化

業界を理解するだけで終わらせず、実際にその業界で活躍する企業もあわせて調べることで、志望動機をより具体的にできます。

企業の事業内容や理念、取り組んでいる課題解決などを知ることで、「なぜこの企業なのか」という視点が明確になります。

説明会やOB訪問などで直接話を聞くことで、リアルな情報を得ることもできます。

業界研究から企業研究へとつなげることが、納得感のある就職活動の土台になります。

【これから伸びる業界】よくある質問

これから伸びる業界に関する情報が増えてきたとはいえ、就活生の中にはまだ不安や疑問を感じる人も多くいます。

ここでは、よくある質問を3つ取り上げ、それぞれの疑問に対する考え方を解説します。

安定している業界=伸びる業界なの?

安定している業界と、これから伸びる業界は必ずしも同じではありません。

安定とは、変化が少なく長期的に持続可能な業界を指す一方で、成長産業は今まさに需要が急拡大している段階にあります。

たとえば、インフラ業界や鉄道業界は安定性が高い一方、AIや再生可能エネルギーの分野は変化のスピードが速く、成長機会も多いのが特徴です。

自分が求める働き方やキャリアビジョンに応じて、安定性と成長性のどちらを重視するかを考えることが大切です。

文系でも入れる伸びる業界ってある?

文系出身者でも活躍できる成長業界は数多くあります。

たとえば、金融テクノロジー業界では経済や会計の知識を活かした企画や営業が求められますし、EC業界ではマーケティングやカスタマー対応など、非エンジニア職の需要も多くあります。

また、IT業界でもプロジェクトマネジメントや営業、UI/UXデザインなど文系人材が中心となっているポジションもあります。

理系でなければ成長業界に入れないという思い込みは捨てて、自分の強みを活かせる切り口を探すことが重要です。

文系でも、好きを仕事にできるキャリアの選択肢は広がっています。

未経験からWebデザインを学び、キャリアを切り開いた方の実例も紹介しています。

インターンは伸びる業界から選んだほうがいい?

インターンを選ぶ際に伸びる業界を優先するのは、有効な戦略のひとつです。

理由としては、業界の将来性を実際に体感できるほか、志望動機の根拠として使いやすいというメリットがあります。

ただし、業界の将来性だけでなく、自分の興味関心や相性を見極める目的も忘れてはいけません。

伸びる業界の中でも、企業によって社風や働き方は大きく異なるため、複数社を比較して体験することが効果的です。

「伸びる業界」って本当に信じていいの?すぐ変わったりしない?

将来の業界トレンドは予測に過ぎないという不安、よく分かります。

でも、「伸びる業界=社会課題に根ざした業界」であることが多く、たとえば脱炭素・高齢化・DXなど、すぐには消えないニーズに支えられています。

短期的な流行ではなく、社会全体の構造変化とリンクしているかを見れば、信頼度が上がりますよ。

「伸びる業界」に行っても、働く環境がブラックだったら意味ないのでは?

業界の将来性と企業の働き方は別問題です。

だからこそ「業界×企業」の両面から見ることが大切。たとえば、同じIT業界でも社員の平均残業時間や離職率は企業によって大きく異なります。

就活サイトのクチコミや、OpenWorkなどの情報を活用すれば、成長性+働きやすさのバランスが取れた企業を選ぶことができますよ。

「今は伸びてる」けど、入社後に飽和したらどうするの?

将来の不透明さは避けられませんが、伸びる業界で働くことの最大のメリットは「変化の中で適応するスキル」が身につくことです。

成長産業の現場では、課題解決力や新しい価値を作る力が磨かれるため、仮に業界が落ち着いても他業界でも通用するスキルになります。

将来のリスクに備える意味でも、成長市場での経験は財産になりますよ。

まとめ

これから伸びる業界は、社会課題の解決や技術革新に直結しており、今後のキャリアを築くうえで大きなチャンスを秘めています。

IT・ヘルスケア・エネルギー・教育・物流など、注目すべき分野は多岐にわたりますが、共通しているのは「変化に対応し続けられる人材」が求められている点です。

業界選びに迷ったときは、興味関心や働き方の軸から検討し、業界研究で理解を深めることが大切です。

安定だけにとらわれず、将来性と自分自身の適性を照らし合わせながら、自分らしいキャリアを描いていきましょう。

成長業界に挑むという選択が、長期的な成長とやりがいをもたらしてくれるはずです。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

柴田貴司

(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)

柴田貴司

(就活市場監修者)

今回はこれから伸びる業界について紹介していきます。

せっかく入社するなら、今後伸びる業界・会社がいいという人もいるのではないでしょうか。今回はそういった業界を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。