この記事では、ガクチカを自動作成するAIツールがなぜ危険になり得るのか、そしてどうすれば安全に使えるのかを整理して解説します。

楽をするための道具としてではなく、自分の経験を深く理解するための補助として使うことで、面接でも自信を持って語れるガクチカになります。

ただ便利そうだから使うのではなく、本質を押さえたうえで賢く活用していきましょう。

目次[目次を全て表示する]

【ガクチカを自動作成】AI生成ツールはバレる?

ガクチカを自動で作成してくれるAIツールが増えています。

便利そうに見える反面、本当に使って大丈夫なのか、面接でばれないのか不安に感じている就活生も多いはずです。

ここでは、自動作成ツールがばれやすい理由と、安全に使うための考え方を、3つの視点から分かりやすく解説します。

自動作成がバレる理由は面接での深掘り

ガクチカを完全に自動作成ツールに任せてしまうと、いちばん問題になるのは面接の場です。

完成した文章は見た目こそ整っていますが、自分で考え抜いて書いたものではないため、中身を深く説明できない状態になりがちです。

面接官は文章のうまさよりも、その経験の背景や動機、迷った場面で何を考えたかなど、本人の頭の中を確かめようとします。

ガクチカは面接で深掘りされる前提で作るものだと意識し、自分で語れない部分が残っている文章は自動作成に頼り過ぎている合図だと考えてください。

ESの文章自体もAI特有の一般論でバレやすい

自動作成ツールが作るガクチカには、読み手がすぐに気づく共通の特徴があります。

主体性や課題解決力、リーダーシップなどの言葉ばかりが並び、具体的な場面や数字がほとんど書かれていない文章です。

ぱっと見では立派そうに見えても、どの学生にも当てはまりそうな表現ばかりだと、人事には中身が伴っていない薄い内容として受け取られてしまいます。

また実際の活動の場面が浮かばない抽象的な文章は、経験をしていない人でも書けてしまうため、読み手に強い違和感を与えます。

採用担当者は毎日多くのエントリーシートを読むため、このような薄い文章にはすぐに勘づき、AIだけで作ったのではないかと感じやすくなります。

自動作成はネタ出しに留め深掘りはAI対話で行う

ガクチカ作成で自動作成ツールを使う場合は、最初から最後まで任せるのではなく、ネタ出し専用の道具として使う意識が大切です。

まず経験の候補を広げる段階では、自動作成を使ってどんな活動が強みになりそうか意見を出してもらう程度にとどめます。

その後はAIとの対話を通じて、自分がなぜその活動を選んだのか、どんな場面で悩み、どう乗り越えたのかをゆっくり深掘りしていきます。

この過程で出てくる言葉こそが、自分にしか語れないガクチカの核となる部分です。

最終的な文章は、対話の中で整理された内容を基に、自分の言葉で書き上げることが重要です。

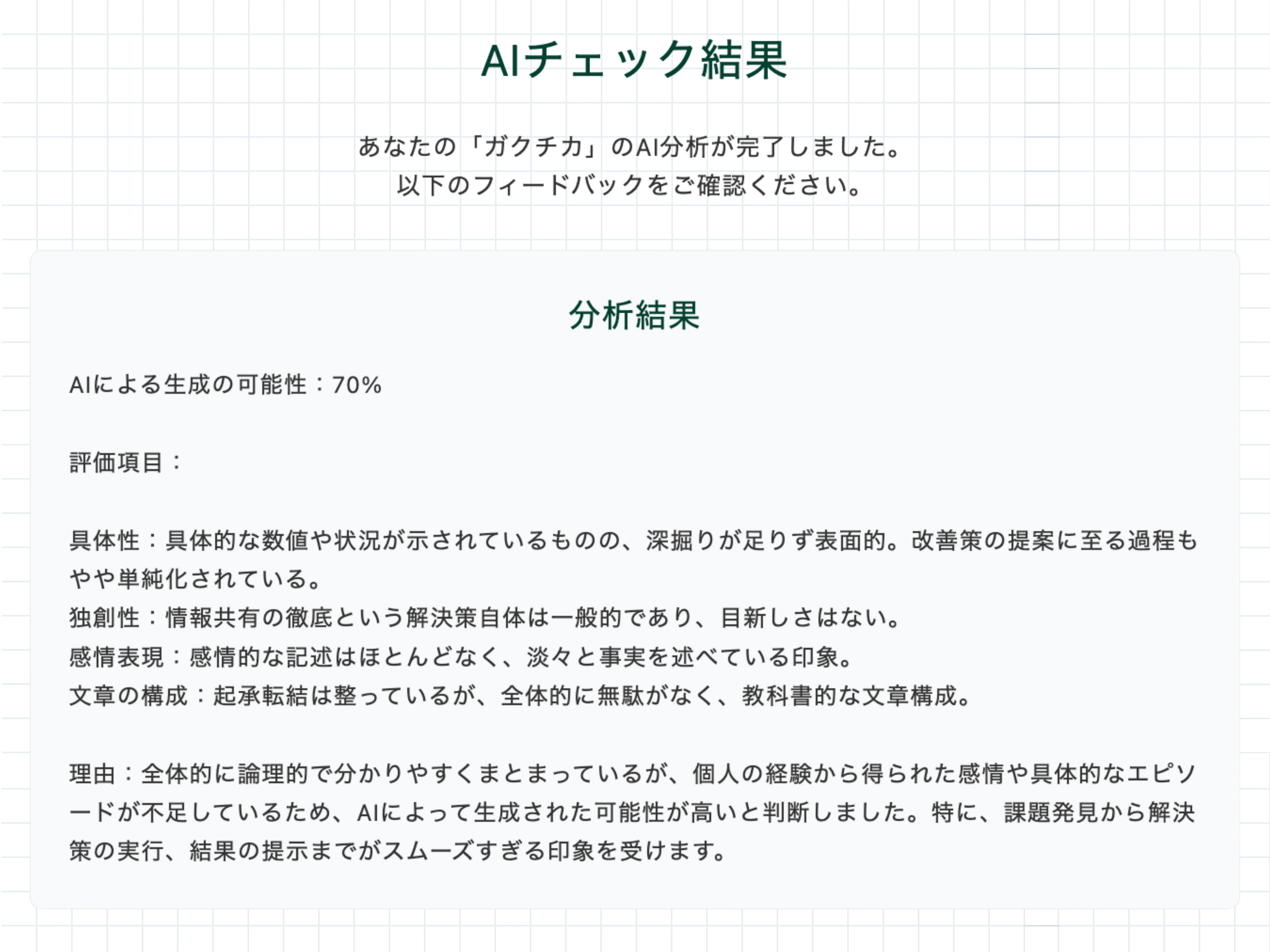

【無料配布中】あなたのガクチカのAI%を診断!AIチェッカー

「AI感強い文章になってるかも...」

「自分でガクチカ作ってないってバレたくない!」

ガクチカはAIで簡単に作成できてしまいますが、面接官や人事にAIで楽して作成したとバレたくないのが本心ですよね。

そこで、入力した文章がAIで作成されたものなのかが診断できる、最新の「AIチェッカー」をプレゼントいたします!

あなたがAIを使って作成した文章を打ち込むだけで以下のように、AIチェッカーが診断します。

【ガクチカを自動作成】おすすめAIツール10選

就活でガクチカや自己PRを書こうとした時、何から始めればいいのか分からず手が止まってしまう人は多いです。

そんな時に心強い味方になるのが、作成の補助や深掘りに使えるAIツールです。

いまは文章生成だけでなく、自己分析、企業研究、面接対策までさまざまな用途に特化したAIが増えており、うまく使えば作業の効率が一気に上がります。

そこでここでは、就活生が本当に役立つと感じやすいおすすめのAIツールを10個厳選し、それぞれの特徴と使いどころを分かりやすく紹介します。

おすすめ1. 就活市場

就活市場は、就活生向けの有益な情報を発信するメディアが提供するWebで完結するES自動生成機能です。

24時間365日いつでも利用でき、キーワードを入力するだけでガクチカや自己PRのたたき台を数分で作成してくれます。

完全無料で利用できるため、移動時間や隙間時間に手軽に文章構成を作りたい学生にとって非常に便利なツールです。

おすすめ2. 就活AI by ジェイック

就職支援会社のジェイックが提供する、登録不要ですぐに使えるAI作成サービスです。

面倒な会員登録やログインが一切不要で、サイトにアクセスしてキーワードを入力するだけで、自己PR、ガクチカ、志望動機の生成と添削が可能です。

個人情報を入力せずに使えるため、セキュリティ面が心配な学生でも安心して利用できる点が大きな特徴です。

おすすめ3. ES Maker

ES Makerは、6万枚以上の通過エントリーシートを学習したAIが文章を作成・添削してくれるツールです。

ガクチカや志望動機などのジャンルを選び、含めたいキーワードを指定するだけで、精度の高い文章を自動生成します。

作成だけでなくAIによる採点やフィードバック機能も備わっているため、自分の書いた文章を客観的にブラッシュアップしたい時にも役立ちます。

おすすめ4. 内定くんAI

内定くんAIは、LINEを使って手軽にES作成や添削ができる就活支援特化型のAIツールです。

大手企業の内定者ESデータを学習しており、志望企業名とエピソードの種を入力するだけで、その企業に合わせたレベルの高いガクチカを作成してくれます。

LINEのトーク画面で完結する使いやすさが支持され、多くの就活生に利用されています。

おすすめ5. ガクチカAIアシスタント

ガクチカAIアシスタントは、リクナビが提供する4つの質問に答えるだけでガクチカの素案ができる機能です。

チャット形式の質問に回答していくだけで、AIが経験に基づいた構成案を約6分で自動作成してくれます。

音声入力にも対応しているため、通学中や移動中にスマホで話しかけるだけで、考えを整理しながらガクチカ作りができる手軽さが魅力です。

おすすめ6. AIシューカツ

AIシューカツは、16種類の性格診断と連携して強みを分析できるiPhone対応のアプリです。

診断結果に基づいた自己PRやガクチカを生成できるため、自分の性格に合った説得力のある文章を作りやすいのが特徴です。

キーワードを選ぶだけの簡単操作で作成できるため、文章を書くのが苦手な学生や、自分の強みがわからず悩んでいる学生におすすめです。

おすすめ7. 就活Craft

就活Craftは、株式会社Hajimariが提供するLINE完結型のガクチカ作成・添削アプリです。

LINE上のチャットボットからの質問に答えていくだけで、自分の経験に基づいたガクチカが自動生成されます。

作成だけでなく添削機能も搭載されており、自分が書いた文章に対する具体的な改善アドバイスをもらえるため、質の高いガクチカに仕上げることができます。

おすすめ8. OpenES

OpenESはリクナビが提供する、あらかじめ作成したESを複数の企業に提出できる共通エントリーシート機能です。

これ自体はAI生成ツールではありませんが、AIで作った質の高いガクチカをOpenESに登録しておくことで、何十社ものエントリーを効率化できる最強の武器になります。

AIツールで内容を磨き、OpenESで提出効率を上げるという組み合わせが、現代の就活における賢い戦略です。

おすすめ9. ChatGPT

ChatGPTは、対話形式で思考を深めることができる汎用性の高い対話型AIです。

ガクチカの作成だけでなく、「なぜその行動をとったのか?」といった壁打ち相手としての利用や、面接の想定質問の作成など、就活のあらゆる場面で活用できます。

自分の経験を深掘りしながら独自の文章を作りたい人にとって、最も自由度が高く頼りになるツールと言えます。

おすすめ10. Gemini

GeminiはGoogleが提供するAIで、最新の検索情報と連携している点が最大の特徴です。

ガクチカを作成する際に、志望企業の最新ニュースや求める人物像をリアルタイムで検索し、その内容を反映させた文章を作ることができます。

企業研究とガクチカ作成を同時に進められるため、志望度の高さをアピールしたい企業向けのES作成に最適です。

特化型AIと汎用AIの違い

特化型AIはガクチカ作成や自己PR作成など特定の用途に合わせて作られており、キーワードを入力するだけで文章を自動で整えてくれる手軽さがあります。

文章の形がすぐに出来上がるため、時間がない時や書き出しに困った時には便利ですが、その一方で自分の経験を深く理解したうえで作られた文章ではないため、内容が似通いやすく独自性が弱くなるという弱点があります。

特に面接ではなぜを問われる場面が必ず出てくるため、自動作成された文章をそのまま使うと深掘り質問に答えられず、すぐに違和感を持たれてしまいます。

一方で汎用AIはChatGPTのように幅広い用途に対応しており、指示を工夫することで自分の経験を深く掘り下げる作業を一緒に進めることができます。

【ガクチカを自動作成】メリット

自動作成ツールは手軽にガクチカを形にできるため、忙しい就活生にとって頼りになる存在です。

文章の骨組みを短時間で作れるだけでなく、自分では気づかなかった視点や強みを発見できる点も魅力です。

ここでは自動作成ツールを使うことで得られる3つのメリットを分かりやすく整理し、就活生が効果的に使うための参考になるように詳しく解説します。

1. 短時間で作成できる

自動作成ツールの最大の利点は短時間で下地となる文章が手に入ることです。

自力でガクチカを書こうとすると経験を思い出し構成を考え表現を整える作業に多くの時間が必要になります。

締切が迫っている時や他の選考準備に時間を使いたい時には特に大きな助けになります。

自動作成ツールは入力した情報を整理しながら文章の形を一気に作り上げるため、文章の流れを整える初期段階を省くことができます。

これにより作成に対する心理的な負担が減り取りかかりやすくなる点も重要です。

また短時間で文章が用意されることで全体を俯瞰しやすくなり磨き上げる作業に集中しやすくなります。

2. 多角的な視点が得られる

自動作成ツールは入力された経験から自分では気づけなかった強みや特徴を見つけ出す力があります。

自分の経験がありふれた内容だと感じていても別の視点から見るとアピールにつながる要素が見つかることがあります。

自動作成ツールは文章を作る過程で経験を整理しながら意外なポイントに注目してくれるため多角的な発見のきっかけになります。

また自分の視点だけでは偏りが出やすい内容でも外部の視点が入ることで客観性が生まれます。

こうしたネタ出しの効果により経験のどこを深掘りすべきか理解しやすくなり最終的に自分の言葉でまとめる際の助けにもなります。

3. 言語化の質

自動作成ツールは経験を整理しながら読みやすい形に整える力を持っており論理的な流れを作ることが得意です。

自分ではうまく言葉にできない部分でも状況や行動を順番に並べて文章にしてくれるため考えをまとめる手助けになります。

また文章の構成が整うことで自分の経験のどこが重要なのかが見えやすくなり後から自分の言葉で書き直す際の土台として非常に役立ちます。

さらに文章の骨組みができていると内容の追加や修正がしやすくなるため作成全体の負担が軽減されます。

自動作成をたたき台として使うことで文章の流れや強調すべき点が明確になり最終的な仕上がりが安定しやすくなります。

【ガクチカを自動作成】致命的なデメリット

自動作成ツールは便利な反面、就活では大きな落とし穴になることがあります。

文章がすぐに形になることで安心してしまいがちですが、その内容が自分の言葉になっていないと面接で必ず苦しくなります。

ここでは自動作成に頼り切った場合に起きる致命的なデメリットを4つ取り上げ、なぜ危険なのか解説します。

1. 深掘り質問に答えられない

自動作成ツールでできた文章は形こそ整っていますが、経験を深く理解したうえで書いた内容ではありません。

そのため面接で理由を聞かれた時に答えられなくなることが非常に多く破綻しやすいことが最大の問題です。

文章に書かれている行動の背景や選んだ理由が自分の中で整理されていないため、なぜを何度も問われると説明が止まり矛盾が生まれます。

面接官は経験の裏側にある考え方や動機を知りたいと考えているため、この部分が答えられないと内容の信頼性が一気に下がります。

2. オリジナリティの欠如

自動作成ツールの多くは決まった型に沿って文章を並べるため、他の学生が同じツールを使えば内容が似てしまう弱点があります。

自分の経験を語っているはずなのに、なぜか同じ流れの文章が大量に生まれるという状況が起きやすく、人事はこうした共通の癖にすぐ気づきます。

ガクチカは経験の独自性が最も重視される項目ですが、自動作成に任せると特徴が消えてしまい誰でも書ける内容に変わってしまいます。

結果として文章自体に説得力がなくなり、本人の魅力が伝わりにくくなります。

自分の言葉が抜け落ちている文章は、どれだけ整っていても印象に残らず差別化できない点が大きな問題です。

3. AI特有の言葉遣い

自動作成ツールで最も目立つ特徴が言葉の癖です。

主体性や課題解決といった便利な言葉が多く使われますが、それが続くと文章全体が無機質になります。

こうした表現は就活生が自分で書く時には出てこない言い回しであり、人事は読んだ瞬間に違和感を覚えます。

また抽象的で幅広く当てはまる言葉が多くなるため、経験の実感が薄い文章に見えてしまいます。

言い回しが似ていると文章の出どころが分かりやすく、AIに任せたことがほぼ確実に相手に伝わってしまう点が大きなリスクです。

4. 中身の薄さ

自動作成の文章は行動や結果だけが並びやすく、経験を通して何に悩みどのように向き合ったのかという人柄が見えにくい構造になりがちです。

ガクチカで最も重要なのは行動の背景にある気持ちや葛藤です。

しかし自動作成ツールは状況を並べることは得意でも気持ちの揺れや迷いを表すことはできません。

そのため読みやすい形にはなっていても、中身が薄く経験の深さが伝わらない文章になってしまいます。

面接官は人柄を重視するため、この部分が抜け落ちた文章は印象が弱く評価につながりません。

【ガクチカを自動作成】人事の評価ポイント

ガクチカは学生がどのように物事へ向き合い、どのように成長してきたのかを知るための大切な評価材料です。

人事は文章の上手さだけを見るのではなくエピソードの中に表れる価値観や考え方を重視しています。

そこでここでは自動作成の文章では絶対に表しきれない人事が特に見ている4つの評価ポイントを分かりやすく解説します。

1. 主体性

人事が真っ先に見るのが主体性です。

主体性とは、周囲の指示を待つのではなく、自分の頭で課題を見つけ、必要な行動を選んだ姿勢があるかどうかを示す部分です。

自動作成の文章では、この動きが抜け落ちやすく、誰でも書ける内容になってしまい、主体性が伝わりません。

人事は、どんな出来事が起きたのかよりも、その場で自分が何を考え、どの理由で行動したのかを知りたいと考えています。

活動の中で迷いがあったのか、どのように判断したのかなど、自分にしか分からない部分を具体的に語ることで、主体性がしっかり伝わります。

主体性は経験の規模ではなく、本人の考え方に宿るため、些細な経験でも深掘りをすれば十分に評価される大切な要素です。

2. 行動力

人事が評価する二つ目のポイントが行動力です。

口で強い気持ちを語っていても、実際の行動が伴っていなければ説得力は生まれません。

行動力は、大きな成果が必要なのではなく、自分で決めた目標に対して地道に取り組んだ事実があるかどうかが重要です。

どのような手順で動いたのか、どのくらいの期間続けたのか、失敗した場面でどう立て直したのかといった動きを詳しく語ることで、行動力が伝わります。

自動作成の文章は、行動の背景が抜けやすく、ただ作業を並べたような内容になりがちです。

人事は行動の強さではなく、「行動したこと自体」に価値を感じるため、自分の足で動いた場面を丁寧に描く必要があります。

3. 課題解決能力

課題解決能力は、多くの企業が重視する評価ポイントであり、経験の表面だけでは絶対に伝わりません。

単に「困難があった」という説明では不十分で、「なぜその課題が起きたのか」「どのように原因を考えたのか」「どんな工夫をしたのか」という流れが必要です。

この部分を自分の言葉で語ることで、初めて課題解決能力として評価されます。

自動作成の文章は、困難に直面したという説明はできますが、原因の分析や迷いの過程が抜け落ちるため、人事には薄く見えてしまいます。

課題に気づいた瞬間の気持ち、どの順番で対策を考えたのか、協力を求めたのかなど、具体的な行動を示すことで、説得力が生まれます。

課題解決能力は、派手な成果よりも過程を語る方が評価につながる点を理解することが大切です。

4. 企業文化との適性

人事はエピソードの内容だけではなく、学生の価値観が自社と合うかどうかを読み取っています。

企業文化との適性が高いと、入社後の成長や定着につながるため、非常に重視されます。

自動作成の文章は、価値観の描写が薄いため、企業側が学生の人柄を判断しにくく、相性の判断ができません。

どんな価値観を持ち、どの場面でそれが表れたのかを自分の言葉で語ることで、企業側は自社との適性を正しく判断できます。

協力を重んじる企業であれば、チームで困難を乗り越えた経験が響き、挑戦を重視する企業なら、自ら挑んだ姿勢が評価されます。

価値観は表現を整えるだけでは伝わらず、行動の中に滲み出るため、経験の裏側を丁寧に語ることが必要です。

【ガクチカを自動作成】NG例文

ここでは、自動生成したガクチカのNG例文を紹介します。

自分で作成したガクチカと比較し、NGな観点が似通っている部分はないか、チェックしてみましょう。

私はカフェのアルバイトで、ピーク時の提供遅延を解消し、顧客満足度の向上に注力しました。ランチタイムの混雑時、ドリンク提供が遅れ、クレームや回転率の低下が発生していました。原因は、新人がオペレーションに不慣れで動きが止まってしまうことだと気づきました。そこで私は、新人スタッフ専用の「一目でわかる配置・役割マニュアル」を作成しました。また、インカムを使って次に必要な作業を先読みして指示出しを行う「司令塔」の役割を自ら担い、連携を強化しました。結果、提供時間を平均5分から3分に短縮することに成功し、店舗の回転率も前年比で110%向上しました。この経験から、チーム全体のボトルネックを見つけ、主体的に改善する大切さを学びました。

アルバイトの一存でマニュアル導入や指示出しを行うのは非現実的です。「口だけで動かない人」「権限を勘違いしている」とマイナス評価になりやすいです。仕組み作りではなく、「新人へのこまめな声かけ」「メモを渡して安心させる」「自分が誰よりも早く動く」といった、泥臭い対人行動に書き換えると高評価に繋がります。

私は雑貨店でのアルバイトで、特定商品の売り上げアップに取り組みました。当初、私が担当していたエリアの新商品の売り上げが伸び悩んでいました。お客様を観察すると、商品を手に取るものの、使用イメージが湧かずに棚に戻していることが多いと気づきました。そこで、単に商品を並べるだけでなく、使用シーンが想像できるような手書きのPOPを作成しました。さらに、お客様との会話からニーズを引き出し、それに合った商品を提案する「接客スタイル」への転換をスタッフ全員に共有しました。その結果、担当エリアの月間売上が前月比120%を達成し、店舗内でMVPとして表彰されました。この経験で得た、相手のニーズを汲み取り提案する力を貴社の営業職でも活かしたいと考えます。

一人のバイトの行動と店舗全体の売上急増の因果関係が不自然です。全員を巻き込んだというのも話が大きすぎて、実話としての説得力がないでしょう。数字の成果よりも、「お客様の滞在時間が伸びた」「『ありがとう』と言われた」という目の前の事実や、全員ではなく「隣の同僚が真似してくれた」程度の等身大の影響力に留めた方がより信ぴょう性があり誠実さをアピールできます。

私は個別指導塾の講師として、勉強嫌いな生徒の志望校合格に尽力しました。担当した生徒は学習意欲が低く、成績が伸び悩んでいました。話を聞くと「わからない箇所が積み重なり、何から手をつければいいかわからない」という不安が原因でした。そこで、一方的に教えるのではなく、まずは信頼関係を築くために授業時間の最初の5分を雑談や悩みを効く時間にあてました。その上で、生徒のレベルに合わせ、「小さな成功体験」を積めるよう専用のカリキュラムを作り直しました。徐々に生徒から質問が出るようになり、最終的に偏差値を10上げ、第一志望校に合格させることができました。相手の立場に立って粘り強くサポートする姿勢は、貴社の業務でも活かせると確信しています。

塾の方針や指定教材を無視した独断専行に見えるリスクがあります。また、挫折なく成績が上がった書き方はプロセスが薄いです。勝手な変更ではなく、「解説に手書きで補足を入れた」などルールの範囲内での工夫や、成績向上よりも「伸び悩んで落ち込む生徒をどう励まし続けたか」という精神的な支えを強調する方が人事ウケは良いでしょう

【ガクチカを自動作成】安全なAI活用4ステップ

ガクチカをAIで作成する学生が増えていますが、最終的な品質を左右するのはどのようにAIを使うかという点です。

ただ任せるのではなく、自分の経験を深く理解しながら活用することで、面接で堂々と話せる内容に仕上がります。

ここでは安全にAIを使いながら、自分らしさを失わずにガクチカを作るための4つの手順を分かりやすく解説します。

Step1. 自己分析で素材を洗い出す

ガクチカを作る最初の工程ではAIに頼らず、自分の経験をそのまま取り出す作業が大切になります。

どの活動でどんな役割を担ったのか、何に悩み何を考え、どの結果を残したのかといった事実を紙やメモに書き出します。

この段階では文章の形に整える必要はなく、思いつく順番で書き並べるだけで十分です。

大切なのは経験の中に存在した事実を漏れなく集める意識であり、この素材が後の深掘りと構成づくりに大きく影響します。

人数、期間、場所、役割、成果など数字で表せる情報も記録しておくと深掘りが進みやすくなります。

また活動の中で迷った場面や苦労した場面、印象に残った瞬間なども書き出しておくと、後の工程で自分らしい内容に仕上げやすくなります。

Step2. AIとの対話で深掘りする

Step1でまとめた素材をAIに提示し、対話を通して経験の裏側にある理由や価値観を深掘りしていきます。

AIに素材を渡すと、なぜその行動を選んだのか、どの部分で苦労したのか、どの選択肢と迷ったのかといった問いが返ってきます。

この質問に答えることで、自分でも気づいていなかった考え方や行動の根拠が見えてきます。

深掘り工程は回答を作る作業ではなく、自分の経験を正しく理解していくための整理作業です。

質問に答えるたびに考えが具体化し、行動の意味や学びに一貫性が出てきます。

また当時の気持ちや迷いを語ることで、自動作成では絶対に生まれない自分の言葉が蓄積されます。

Step3. AIで構成案を作成

深掘りした内容を基に、AIへ文章の骨組みだけを作成させる工程に進みます。

ここでいきなり本文を書かせてしまうと、自分の言葉が消えてしまうため注意が必要です。

構成案では活動の状況、目の前にあった課題、自分が取った行動、そして結果と学びの流れを整理してもらいます。

どの段落にどのエピソードを入れるかを決めることで、読み手に伝わりやすい方向性が生まれます。

また構成案の段階で順番を変えたり、抜けている部分を補ったりすることで文章の土台が整います。

構成案がしっかりしていると、本番の執筆で迷うことが減り、自分の言葉で自然に書けるようになります。

Step4. AIに文章を添削させる

最後の工程では、Step3で作った構成案を基に自分の言葉で本文を書き上げ、書いた文章をAIに添削してもらいます。

重要なのは本文そのものをAIに作らせないことです。

自分の言葉で書くことで経験の温度感や当時の気持ちが自然に反映され、面接で語りやすい内容になります。

文章を書き終えたらAIに提示し、読みづらい部分や説明が弱い部分、言い回しが重なっている部分がないかを客観的に確認します。

必要に応じて改善点を受け取り、自分の言葉を残したまま整えていくことで読みやすさが向上します。

この添削工程を通して、自分の考えとAIの客観的な視点が合わさり、説得力のあるガクチカへ仕上がります。

【ガクチカを自動作成】AI活用プロンプト集

以下では、AIを活用してガクチカを自動生成するためのプロンプトをいくつか紹介します。

自分が使いやすいプロンプトを選んで、自由に改修しながら活用してください。

あなたは優秀なキャリアアドバイザーです。以下の私の経験リストから、企業にアピールできそうな「強み」や「隠れた価値観」を3つ分析してください。 [ここに経験の箇条書きを貼り付け:例 アルバイト、サークル、趣味など] 分析した後、その強みの根拠をより明確にするために、私に対して「なぜ?」「具体的には?」という深掘り質問を5回繰り返してください。

あなたは論理構築の専門家です。以下の「課題」「私の行動」「最終結果」という3つの要素を使い、第三者が納得する因果関係を明確にしてください。 そして、このプロセスから導き出される「私の再現性のある強み」を定義し、STAR法に基づいたストーリーの骨組みを作成してください。 課題:[例:サークルの参加率が低かった] 私の行動:[例:欠席者に個別にLINEで議事録を送った] 最終結果:[例:次のイベント参加率が20%向上した]

あなたは共感を呼ぶコピーライターです。以下の文章は論理的ですが冷たく、人間味に欠けます。 私が当時感じていたであろう「悔しさ」や「迷い」、そしてそれを乗り越えた時の「熱意」を推測し、読み手の感情を動かすような人間味のある表現に修正してください。 [ここに修正したいAI作成の文章を貼り付け]

あなたは[志望企業名 例:〇〇商事]の採用担当者です。 以下のすべての要素を盛り込み、面接官の心に響くよう、400字以内でガクチカの「構成案」を作成してください。 注意:文章の丸写しはしません。あくまで構成案として提示してください。 要素1:[深掘りで明確になった動機] 要素2:[論理構築した強みとエピソード] 要素3:[人間味を加えた感情表現] 最後に、この構成案を読んだ採用担当者として、面接で「必ず深掘りする質問」を3つ挙げてください。

【ガクチカを自動作成】注意点

ガクチカを自動作成するAIツールは便利ですが、使い方を誤ると文章が浅くなり面接で破綻する危険があります。

特に自分の言葉が抜け落ちたまま提出してしまうと、面接官の問いに答えられずその場で評価を落とす結果につながります。

ここでは自動作成ツールを使う際に必ず押さえておきたい3つの注意点を分かりやすくまとめます。

NG1:コピペ(丸投げ)の禁止

自動作成ツールが作った文章を、そのまま提出する行為は、ガクチカ作成の中で最も危険な選択です。

理由は明確で、AIが作った文章は自分の言葉ではないため、面接で深掘りされた瞬間に説明できず、思考の浅さが一気に露呈してしまうためです。

面接官は、文章の整い具合よりも、経験の裏側にある考え方や行動の根拠を知りたいと考えており、理解が伴っていない回答はすぐに見抜かれます。

また、自動作成ツールが生み出す文章には共通の癖があり、感情が薄く、一般的な言葉が並びやすいため、読み手に違和感を与えやすい点も問題です。

丸写しに頼ると、自分の経験を語るための軸が育たず、面接本番でも思い出せない部分が増え、話が崩れてしまいます。

NG2:個人情報の入力禁止

AIを使う際に最も注意すべき点が、個人情報を入力しないことです。

氏名や大学名、所属先の名称やアルバイト先など、自分を特定できる情報をそのまま入力すると、完全に安全と断言することはできず、情報が残る可能性を避けきれません。

安全に使うためには、固有名詞を抽象的な表現に置き換えることが重要です。

大学名は関東の私立大学、企業名は食品業界の中規模企業というように、特定されない形に整えて入力します。

ガクチカ作成に必要なのは、経験の構造であり、固有名詞そのものではありません。

情報を抽象化して扱うことで、内容を維持しながら、安全性を確保できます。

NG3:AIの虚偽情報の確認

AIは便利ですが、内容が正しいとは限らず、事実と異なる説明を自然な文章で返してしまうことがあります。

特に、活動の背景説明や企業研究の補足部分では、数字や出来事が誤って示されることがあり、そのまま使用すると、面接で矛盾が生じ、文章全体の信頼性が大きく損なわれます。

AIが示した内容は一見すると正しそうに見えるため、油断してしまいがちですが、数字や名称や出来事などは必ず自分で確認し、公式サイトや信頼できる情報源と照らし合わせる必要があります。

自分の経験そのものは、自分の記憶が最も正確であり、背景説明に使う情報だけは必ずファクトチェックが必要です。

【ガクチカを自動作成】よくある質問

ガクチカを自動作成できるAIツールが増えたことで、どれを使えば良いのか、どこまで頼って良いのかに迷う学生はとても多くなっています。

文章を短時間で作成できる便利さは大きな魅力ですが、使い方を誤ると面接で説明できなくなるなどのリスクもあります。

ここでは、自動作成ツールを使う際に特に多く寄せられる質問に答えつつ、安心して活用するためのポイントを分かりやすく解説します。

自動作成ツールを使っても絶対にバレないということはありません。 理由は、自動作成で生まれた文章には自分の言葉がほとんど含まれないため、面接官が深掘りした瞬間に説明ができなくなり、その場で違和感として伝わるからです。 文章の見た目が整っていても、なぜその行動を選んだのか、どこが難しかったのか、どのように気持ちが変化したのかといった「本人しか語れない部分」が抜け落ちてしまうと、すぐに本質が見抜かれます。 ただし、AIを「深掘りの壁打ち」として使う場合はまったく問題ありません。 自分の経験をAIに投げて理由や背景を問いかけてもらう使い方であれば、考えが整理され、むしろ面接でも一貫した説明ができるようになります。

自動作成ツールは無料のものが多く、ガクチカのたたき台を作るだけなら十分に活用できます。 特に文章生成だけであれば、無料版で基本的な構成を作るうえで困ることはほとんどありません。 ただし、一部の高度な機能を持つツールは有料の場合があります。 たとえば長文処理が得意なものや、複数の文章を比較して質を高める機能を持つサービスは、月額課金が必要になるケースがあります。 それでも、ガクチカ作成に必須というわけではありません。 むしろ大切なのは、自分の経験をどれだけ深く理解し、言葉として整理できるかという部分であり、これは無料版でも十分に実現できます。 まずは無料版で試し、必要に応じて有料版を検討する流れで問題ありません。

ガクチカ作成では、目的によって使い分けるのが最も合理的です。 特化型ツールはキーワードを入力するだけで文章を自動生成できるため、短時間でネタを集めたり、どんなエピソードが使えるかを洗い出したりする場面でとても役立ちます。 一方で、自分の経験を深く理解し、「なぜその行動をしたのか」「どこで迷い、どう乗り越えたのか」といった本質的な部分を整理する作業には向いていません。 深掘りが足りない文章は面接で破綻しやすく、オリジナリティも出にくいという大きな弱点があります。 そこで、本質的な深掘りにはChatGPTなどの汎用AIを使うことを強く推奨します。 汎用AIは質問の精度が高く、理由や背景を掘り下げる対話に向いているため、結果として自分の言葉で話せるガクチカが完成します。

【ガクチカを自動作成】まとめ

ガクチカの自動作成ツールは、短時間で形を作れる反面、そのまま丸投げすると面接で必ず苦しくなります。

大事なのは、自動作成をネタ出しや土台作りにとどめ、深掘りや言葉選びは自分の頭で行うことです。

この記事で紹介したステップや考え方を参考にしながら、AIを上手に使いこなし、自分らしさが伝わるガクチカを仕上げていきましょう。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート