AIと磨く、 圧勝ガクチカ。

あなたのガクチカが、

採用担当者に響く最強の武器に変わる。

高性能AIが、エントリーシート通過レベルの

ガクチカ添削・改善を完全サポート。

会員登録後、すぐに全ての機能が使えます

書いたガクチカ、これで本当に大丈夫ですか?

採用担当者に響くか不安…

どう改善すればいいか分からない…

自分のガクチカの弱点が見えない…

その悩み、AIガクチカ添削ツール

がすべて解決します!

もう一人で悩む必要はありません。当ツールは、単なる添削ツールではないのです。

ガクチカ作成〜添削の全プロセスを、高性能AIが強力にサポートします。

ガクチカ添削を加速させる

4つの主要機能

ガクチカ自動作成

キーワードや簡単なエピソードを入力するだけで、AIが論理的な構成案と、魅力的なガクチカの文章を自動で生成します。添削のたたき台として、執筆時間を大幅に短縮できます。

AI採点

完成したガクチカを、採用担当者の視点で100点満点でスコアリング。「主体性」など5つの項目で評価し、客観的な完成度を測定します。

エピソード探し

AIとの対話を通じて、あなたの経験を深掘り。「すごい経験」がなくても、あなただけの強みとなるエピソードを発見するお手伝いをします。

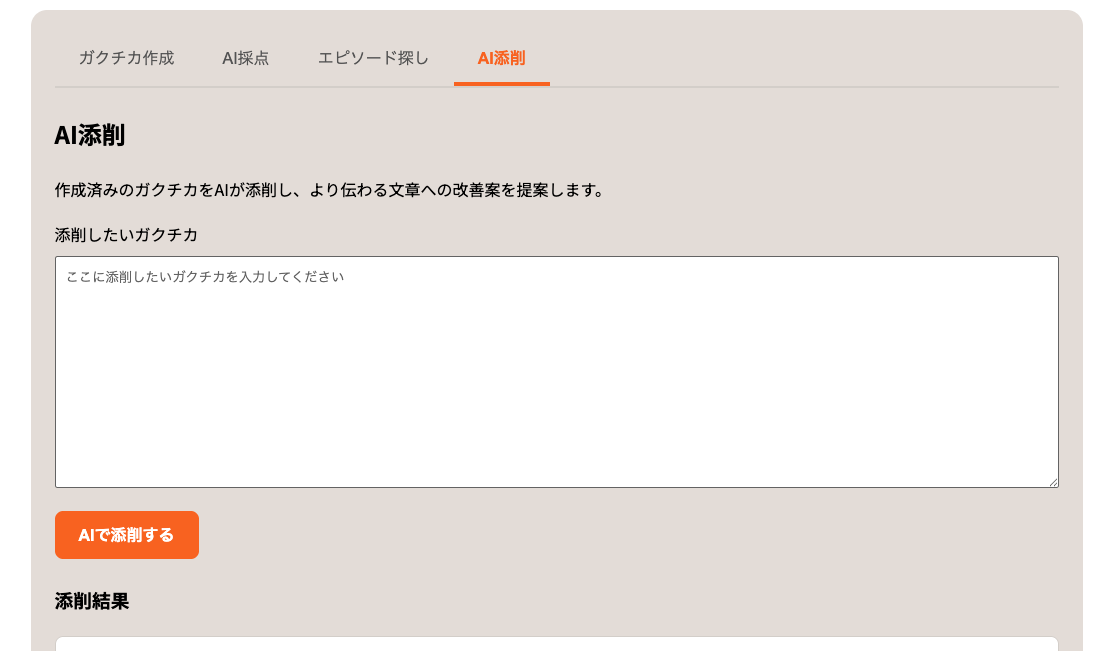

AI添削

作成したガクチカをAIが徹底的に添削。より伝わる表現への言い換えや、アピールポイントを強調するための具体的な改善案を提案します。

直感的な操作で、

誰でも簡単に傑作を。

シンプルなインターフェースで、あなたの思考を妨げません。

集中して最高のガクチカ作成に取り組めます。

ご利用の流れ

簡単 会員登録

メールアドレスとパスワードだけで登録完了。すぐに利用を開始できます。

ガクチカを準備・選択

添削したいガクチカを準備し、「AI添削」機能を選択します。

AIとガクチカ添削

就活サポートに特化したAIのサポートを受けながら、最強のガクチカに磨き上げましょう!

さあ、AIと共に、

最高のガクチカを。

今すぐ無料で始めて、ライバルに差をつけよう。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

_720x550.webp)