面接で「短所は何ですか?」と聞かれたとき、何を答えれば良いか悩んでしまう就活生は多いでしょう。

しかし、短所はあなたの自己分析の深さや、課題解決への意欲をアピールする絶好の機会です。

この記事では、就活で伝えやすい代表的な短所と、その伝え方のポイントを解説します。

あなたの短所を魅力に変えるヒントを見つけ、自信を持って面接に臨みましょう。

目次[目次を全て表示する]

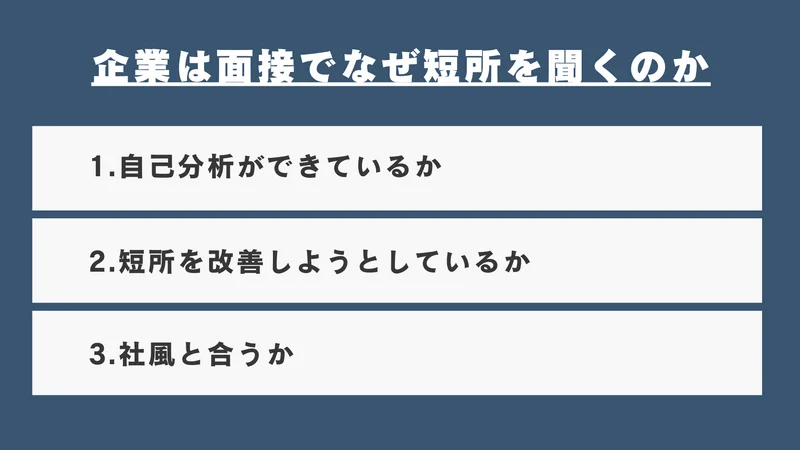

【短所の伝え方】企業は面接でなぜ短所を聞くのか

企業が面接で短所を尋ねるのは、単なる欠点探しではありません。

短所を通して「自己理解の深さ」「成長意欲」「組織との相性」を見極めることが目的です。

たとえ弱みがあっても、それを認識し、改善に努めている姿勢が伝われば、プラスに評価されることもあります。

自分の短所をどう受け止め、どう向き合っているのかを具体的に伝えることで、あなたの人柄や思考力が伝わります。

自己分析ができているか

企業が短所を聞く理由の一つに、「どれだけ自己理解ができているか」を見極める目的があります。

仕事では、チームとの連携やストレス耐性、課題への対処など、自己認識の深さが行動や判断に大きな影響を与えます。

そのため、自分の短所を客観的に捉え、どう対処しているかを語れるかどうかが、重要な評価軸となるのです。

たとえば「自分は短気なところがある」と言う場合、それだけで終わるのではなく、「なぜ短気になるのか」「どんな場面で表れるのか」「そのことでどのような課題が生じたか」を具体的に語ることで、自己分析の深さを示すことができます。

さらに、その短所を乗り越えるための工夫や習慣があれば、それも積極的に伝えましょう。

「感情的にならないために、一度深呼吸する癖をつけている」「冷静さを保つために客観的視点を持つよう努めている」といった工夫は、自己理解が行動につながっている証拠となります。

短所を改善しようとしているか

企業は、応募者の短所に対して「改善意欲」を持っているかどうかを重要視しています。

どれほど優秀な人材でも、短所がまったくない人はいません。

だからこそ、弱点に気づき、乗り越えようと努力する姿勢が、成長可能性や責任感の指標となるのです。

たとえば「優柔不断な性格が短所です」と語る場合、それを放置していればマイナス印象になります。

しかし「決断力を高めるために、選択肢を整理して期限を設ける習慣をつけました」といった改善行動を示せれば、前向きな印象へと転換できます。

改善の方法は人それぞれですが、重要なのは「自分の課題とどう向き合っているか」「その取り組みに一貫性があるか」です。

過去の経験から学び、行動を変えていることが伝われば、たとえ現在も短所を完全に克服していなくても、評価を下げることはありません。

企業が欲しているのは、完璧な人間ではなく、変化や成長に柔軟な人材です。

したがって、短所を語る際には「だからこそ、こういう工夫をしている」「こういう環境ではこう振る舞えるようになった」と、改善のストーリーをセットで伝えることが効果的です。

社風と合うか

企業が短所を尋ねるもう一つの理由は、「自社の社風やチーム文化にフィットするかどうか」を見極めるためです。

どんなに能力が高くても、社風に合わなければパフォーマンスが発揮できず、早期離職につながる可能性もあります。

そのため、短所の内容から価値観や行動傾向を読み取り、適応性を判断するのです。

たとえば、スピード重視で成果を追う社風の企業で、「慎重すぎて決断に時間がかかる」という短所を持つ人は、ストレスを感じやすいかもしれません。

逆に、丁寧さが求められる職場であれば、その短所はむしろ強みとして受け取られることもあります。

このように、短所の内容そのものではなく、「その人の性格や価値観が組織にフィットするか」が重視されるのです。

したがって、短所を伝える際には、「私はこういう傾向があるが、それに対してこう対処している」「その結果、チームとの関係も良好に築けている」といった補足が大切です。

また、企業研究をして、自分の短所がその社風にどう影響するかを考えておくと、説得力のある説明ができます。

自分の特性を活かせる環境でこそ、ポテンシャルは最大化されるという前提のもと、正直に自分を表現することが、かえって評価につながるのです。

【短所の伝え方】人事の印象が良くない短所の特徴

面接で短所を正直に伝えることは重要ですが、内容によっては評価を下げる原因にもなります。

特に「改善意欲が見えない」「仕事に支障をきたす」「不自然でリアリティがない」といった短所は、面接官にネガティブな印象を与えます。

企業は、短所そのものよりも、それにどう向き合い、どのように行動しているかを見ています。

したがって、短所を伝える際は、説得力と誠実さを持たせつつ、ポジティブな姿勢を示すことが大切です。

ネガティブすぎて改善意欲が感じられない短所

短所が極端にネガティブで、かつ改善の努力が見られない場合、面接官に「この人は成長意欲が乏しいのではないか」という印象を与えかねません。

たとえば「やる気が出ない」「責任感がない」「人と関わるのが嫌い」といった短所を、そのまま伝えてしまうと、「この人に仕事を任せられるのか」と不安に思われるリスクがあります。

もちろん、どんな人にも弱点はあります。

しかし、それにどう対処しているかが非常に重要です。

短所を伝える際には、単に弱点を並べるだけでなく、「だからこういう工夫をしている」「こういった場面ではこのように対応している」といった改善への具体的な取り組みを添えることが求められます。

たとえば、「緊張しやすく人前で話すのが苦手」といった短所も、「毎回プレゼンの前に必ずリハーサルを行う」「少人数から慣れていくようにしている」といった工夫があれば、前向きに捉えてもらえます。

反対に、「緊張して何も話せなくなる」といった内容だけでは、改善の余地がないと思われてしまう可能性があります。

業務に致命的な悪影響を与える短所

どれだけ誠実に伝えたとしても、業務遂行に深刻な支障をきたす短所は、評価を大きく下げてしまう可能性があります。

たとえば「ミスを繰り返す」「時間を守れない」「報告・連絡・相談が苦手」といった内容は、多くの仕事において基本的な能力とされているため、印象が非常に悪くなりやすいです。

また、志望業界や職種に直結する能力と反する短所も注意が必要です。

たとえば、営業職を志望しているのに「初対面の人と話すのが苦手」、コンサルティング業界を目指しているのに「論理的な思考ができない」といった短所は、業務とのミスマッチを示してしまいます。

そのため、短所を選ぶ際は、志望職種との整合性を意識することが大切です。

もちろん、全く弱みを見せない必要はありませんが、「業務の根幹に関わらない範囲での課題」「工夫次第で乗り越えられる短所」を選ぶことが賢明です。

さらに、仮に業務に影響が出そうな短所であっても、「現在はどのように克服しようとしているか」「どうやってリスクを最小化しているか」を具体的に語ることで、一定の評価を得ることも可能です。

重要なのは、単なる自己開示に留まらず、仕事への責任感や改善意識をセットで示すことです。

短所として不自然で嘘臭い内容

短所の内容があまりにも模範的すぎたり、現実味に欠けると、「本音ではない」「取り繕っている」と感じさせてしまいます。

典型的なのが、「完璧主義すぎるのが短所です」「真面目すぎて周りを巻き込みます」といった“実質的に強みに聞こえる短所”です。

こうした表現は、一見すると自己肯定感が高く見えるものの、面接官には「無難にまとめすぎている」「本当の短所を言いたくないのでは」と受け取られることもあります。

また、「自信がありすぎる」「ストイックすぎる」など、言葉としては短所風でも、実際には自慢に聞こえるパターンもNGです。

自己アピールの場として短所を利用するのは逆効果で、かえって誠実さを疑われる可能性があります。

さらに、本人の性格やエピソードと結びつかない短所も不自然です。

「私は飽きっぽい性格です」と言いながら、一つのことを何年も継続してきた実績を話すような場合、矛盾を感じさせてしまいます。

短所は、実際の経験や性格に基づいたものでなければ説得力を欠きます。

【短所の伝え方】人事にいい印象を与える短所とは?

短所は伝え方次第で、かえって好印象につながることがあります。

特に「自己理解が深く改善努力が見えるもの」「業務に大きな支障を与えないもの」「短所の裏に強みがあるもの」は、前向きな印象を与える要素です。

企業が重視しているのは、欠点の有無ではなく、それにどう向き合い、成長しようとしているかです。

だからこそ、誠実に自分を見つめ、工夫しながら努力している姿勢を、短所を通して伝えることが重要になります。

自己理解が深く改善努力が明確な短所

企業が評価する短所とは、単なる欠点ではなく、「自分の課題を正しく認識し、改善に向けて努力している様子が見えるもの」です。

このような短所は、自己理解の深さと成長意欲をアピールできるため、かえって信頼を得る要素になります。

たとえば、「私は慎重になりすぎる傾向があります」といった短所も、「意思決定に時間がかかってしまう場面がある」と自己認識を示したうえで、「最近では、情報の優先順位をつけることで判断のスピードを意識するようにしています」といった具体的な改善策を加えることで、前向きな印象に変わります。

また、自己理解の深さは、過去の経験からどれだけ自分を客観的に見つめられているかに表れます。

たとえば、ある失敗を通じて自分の癖に気づいた、上司からの指摘を機に行動を見直した、というようなエピソードがあれば、説得力はさらに増します。

「自分を知っている人」は、周囲との関係性や業務改善にもポジティブな影響を与えるため、企業としても安心して受け入れやすいのです。

短所を単なる欠点として終わらせず、改善に取り組むストーリーとして語ることが、印象を大きく左右します。

業務に致命的な影響を与えない短所

短所を伝える際は、その内容が志望職種や業務に大きな悪影響を与えないことも重要です。

致命的でない短所、つまり「業務の根幹に関わらない範囲での課題」は、むしろ人間らしさや等身大の自分を伝える材料として活用できます。

たとえば、事務職や技術職などで「初対面の人と話すのが得意ではない」という短所があったとしても、業務の大半が内勤である場合、致命的な弱点にはなりません。

むしろ、「静かな環境で集中することに強みがある」という形で補完関係として捉えることができます。

また、「一つのことに集中すると周囲が見えにくくなる」といった短所も、業務に対して真面目に取り組んでいることの裏返しであり、チーム内でのコミュニケーションを意識すれば十分にカバーできます。

このように、短所が業務に重大な支障を及ぼさないことを前提に、それを自覚して工夫している姿勢を伝えることがポイントです。

短所の裏にある強みを伝えられる短所

短所の中には、その裏にポジティブな側面が隠れているものもあります。

こうした短所は、伝え方を工夫すれば、あなたの強みとして印象付けることができます。

いわゆる「短所と強みは紙一重」であり、そのつながりを明確に説明できると、自己理解と論理的思考の両方をアピールできます。

たとえば、「細かいことが気になってしまう」という短所は、裏を返せば「丁寧でミスに気づける力がある」ということです。

「自分は心配性な一面があります」と言った場合も、「その分、事前にリスクを想定して行動できる」といった補足があれば、職務上の武器として認識されることもあります。

このような「短所と強みのつながり」は、単に逆転の発想で語るのではなく、「実際にどんな場面でそうだったか」というエピソードとセットにすることで、説得力が増します。

たとえば、「気を遣いすぎる自分がいたが、それによってチームの対話が円滑になった」といった事例を紹介することで、具体性と納得感が加わります。

【短所の伝え方】短所の一覧

面接で短所を聞かれたとき、何を答えれば良いか悩んでしまう就活生は多いでしょう。

しかし、短所はあなたの自己分析の深さや、課題解決への意欲をアピールする絶好の機会です。

ここでは、就活で伝えやすい代表的な短所と、その伝え方のポイントを解説します。

あなたの短所を魅力に変えるヒントを見つけ、自信を持って面接に臨みましょう。

心配性

心配性な性格は、リスク管理能力や慎重さとしてポジティブに言い換えられます。

物事を深く考え、万全の準備をすることで、予期せぬトラブルを未然に防ぐことができます。

面接では、心配性な性格が原因で準備に時間がかかってしまった経験を正直に話す一方で、それを克服するために効率的な準備方法を実践している姿勢を伝えましょう。

マイペース

マイペースな性格は、集中力や自律性の高さとして言い換えられます。

周囲のペースに惑わされず、自分の担当業務に深く集中できるため、ミスのない丁寧な仕事をすることができます。

しかし、チームワークが不可欠な現代のビジネスでは、マイペースが原因で周囲に迷惑をかけるリスクも伴います。

報連相を徹底するなど、協調性を意識する姿勢を具体的に示しましょう。

完璧主義

完璧主義な性格は、質の高いアウトプットを生み出すという強みになります。

仕事において妥協せず、常に最高の成果を追求する姿勢は、プロフェッショナルな意識の高さとして評価されます。

ただし、細部にこだわりすぎるあまり、時間やコストを浪費してしまわないよう、時間と質のバランスを取るための工夫を具体的に伝えることが重要です。

人見知り

人見知りな性格は、コミュニケーションが苦手だと思われがちですが、相手を深く知ろうとする誠実さや、聞き上手であるという長所と捉えることができます。

初対面の人と打ち解けるまでに時間がかかる分、一度信頼関係を築いた相手とは、深くじっくりと向き合うことができます。

面接では、傾聴の姿勢を改善策として具体的に示し、協調性への意識を伝えましょう。

負けず嫌い

負けず嫌いな性格は、向上心やハングリー精神としてポジティブに捉えられます。

高い目標に向かって努力し続ける原動力となり、あなたの成長を加速させます。

しかし、個人プレーに走りがちな側面も持ち合わせているため、チームの目標達成を第一に考え、協力を大切にする姿勢を具体的に示すことが重要です。

頑固

頑固な性格は、信念の強さや一貫性として言い換えられます。

一度決めたことを最後までやり抜く粘り強さや、自分の意見にブレがない姿勢は、目標達成に向けて高いモチベーションを維持する力となります。

ただし、他者の意見を聞き入れないと思われないよう、多様な意見を取り入れる改善策を具体的に示しましょう。

優柔不断

優柔不断な性格は、慎重さや思慮深さとして言い換えることができます。

安易な決断を避け、あらゆる可能性を検討し、最善の選択をしようと深く考える姿勢は、物事を多角的に捉える力として評価されます。

面接では、決断の遅さが原因でチームに迷惑をかけた失敗を正直に話し、迅速に決断するための具体的な改善策を提示しましょう。

緊張しやすい

緊張しやすい性格は、物事に真剣に取り組む姿勢の表れです。

人前で話すことや、大勢の人の注目を集める場面で緊張するのは、その状況に真摯に向き合っている証拠です。

面接では、緊張を和らげるために、事前の準備や練習を徹底しているという具体的な行動を伝え、努力をアピールしましょう。

考えすぎる

考えすぎる性格は、慎重さや分析力の高さとして言い換えられます。

物事を深く掘り下げて考えるため、潜在的なリスクや問題点を早期に発見することができます。

ただし、考えすぎることが原因で行動が遅れることのないよう、「まずはやってみる」という行動力を意識する姿勢を具体的に示しましょう。

せっかち

せっかちな性格は、迅速な行動力や効率性を求める姿勢の裏返しです。

物事が停滞することを嫌い、テキパキと業務をこなすことができるため、ビジネスにおけるスピード感が求められる場面で大きな強みとなります。

面接では、焦りからくる失敗を反省し、計画性を重視する姿勢を伝えましょう。

飽きっぽい

飽きっぽい性格は、好奇心旺盛さや、多様な経験を積めるという長所として捉えられます。

一つのことに固執せず、幅広い分野に興味を持つことで、異なる知識を組み合わせた新しいアイデアを生み出すことができます。

面接では、目標設定という改善策で、物事を最後までやり遂げる力も持ち合わせていることをアピールしましょう。

【短所の伝え方】短所の伝え方のコツ

_800xAuto.webp)

面接で短所を尋ねられた際は、単に欠点を述べるのではなく、「改善意欲」や「自己理解の深さ」をセットで伝えることが重要です。

そのためには、結論→理由→エピソード→再度結論というPREP法の型に沿って話すことで、論理的かつ説得力のある伝え方が可能になります。

誠実に短所を見つめ、どう乗り越えようとしているかを示すことで、人間性や成長意欲を面接官に伝えることができます。

P(結論)

面接における短所の伝え方で最も大切なのは、「改善しようとしている姿勢」を明確に伝えることです。

短所を正直に伝えるだけでは、自己開示にはなりますが、成長意欲や職務適性といった評価にはつながりにくくなってしまいます。

一方で、「この短所を自覚している」「だからこそこういう努力をしている」というように、具体的な工夫や改善行動を加えて伝えることで、誠実さや前向きな姿勢を印象づけることができます。

たとえば、「人前で話すのが苦手」と言うだけでは弱点の報告にとどまりますが、「苦手意識があるため、大学のプレゼンで必ずリハーサルを重ねるようにしている」と伝えることで、改善のために努力していることが伝わり、前向きな評価につながります。

さらに、「最近では緊張せずに話せるようになってきた」といった変化の実感を加えれば、成長の証拠にもなります。

短所を語ることは、自分の未完成な部分を見せることですが、それをどう受け止め、どう行動に移しているかを示すことで、むしろ人間的な魅力を伝えることができます。

短所の内容以上に、「どう向き合っているか」が見られていると心得ましょう。

R(理由)

企業が短所を質問するのは、欠点を指摘するためではなく、その人がどれだけ自分を理解し、課題に向き合う姿勢を持っているかを見るためです。

実際の業務では、完璧な人間よりも「課題に直面したときにどう対応できるか」が重視されます。

だからこそ、短所の内容そのものよりも、それに対してどう考え、どう行動しているかが評価の対象になるのです。

たとえば、チームでの仕事において、すべての人が自分の短所を理解していないとすれば、同じミスが繰り返されたり、周囲とトラブルが生じたりする可能性が高まります。

一方で、自分の短所を自覚しており、それを最小限に抑える努力をしている人は、組織の中で信頼を得やすくなります。

この「自己理解と改善意識」が、企業にとっては非常に重要な指標なのです。

また、短所を語る際の姿勢や論理性から、応募者の思考力や表現力も読み取られています。

だからこそ、PREP法のような伝え方の型を活用し、簡潔かつ説得力のある説明を心がけることで、面接官に伝わりやすくなります。

E(エピソード)

私は以前、「優柔不断な性格」が自分の短所だと感じていました。

特にサークル活動のリーダーを務めた際、複数の意見を前にして決断を先延ばしにしてしまい、メンバーに不安を与えたことがありました。

この経験を通じて、自分の優柔不断さがチームに影響を及ぼすことを痛感し、改善に向けて行動を起こすようになりました。

まず私は、「選択に時間がかかる理由は何か」を深掘りしました。

その結果、「判断材料が整理できていない」「誰かを傷つけないかを考えすぎている」ことが原因だと気づきました。

そこで、意思決定の際には情報を紙に書き出し、メリットとデメリットを整理する方法を取り入れました。

また、結論を出す期限を自分に設けることで、決断のスピードを意識するようになりました。

この工夫を重ねるうちに、以前よりも早く判断ができるようになり、周囲の信頼も徐々に回復しました。

今では「全体の意見を丁寧に聞いたうえで、方向性を出してくれる人」という評価をもらうこともあります。

P(結論)

面接における短所の伝え方で最も大切なのは、「短所は成長の起点である」という姿勢を持ち、それを相手に伝えることです。

短所を否定せず、自分の一部として受け入れたうえで、改善に取り組む姿を示すことが、面接官に最も好印象を与えます。

PREP法を使えば、結論から始まり、理由→具体的なエピソード→再度の結論という論理的な流れで、面接官に伝わりやすく、信頼感のある話し方ができます。

この構成は、ビジネスにおける報告やプレゼンでも使われる手法であり、職場でのコミュニケーション能力を間接的に示す効果もあります。

また、短所に向き合う姿勢は、主体性・誠実さ・継続力といった企業が重視する資質と直結しています。

だからこそ、取り繕った内容ではなく、自分の経験と照らし合わせて、現実味のある短所と改善エピソードを用意することが大切です。

【短所の伝え方】おすすめの例文

優柔不断な性格

私の短所は、優柔不断なところです。

複数の選択肢があると、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に比較してしまい、決断までに時間がかかることがあります。

特に大学1年次のグループワークでは、リーダーとして意見をまとめる場面で、「他の意見も尊重したい」と考えるあまり、自分の判断を後回しにしてしまい、結果的に全体の進行を遅らせてしまいました。

その経験から「すべての選択肢を吟味するよりも、まずは軸を持つこと」の重要性に気づきました。

そこで、日頃から「この選択の目的は何か」「どの条件を優先すべきか」を整理した上で判断するように心がけるようになりました。

また、時間内に結論を出す訓練として、日常のちょっとした選択も意識的にスピード感を持って決めるようにしています。

優柔不断な性格は、裏を返せば「多角的に物事を見る姿勢」であり、協調性にもつながると考えています。

今後もその強みは活かしつつ、判断の場ではリーダーシップを発揮できるよう意識して取り組んでいきたいと考えています。

解説

優柔不断な性格が原因で起きた失敗を正直に認めつつ、それが多角的な視点や協調性という強みにつながることを強調しています。

具体的な改善策を提示することで、あなたの問題解決能力と成長意欲をアピールしています。

短気な性格

私の短所は、感情的になりやすいところです。

特に、自分の理想や目標が明確である分、思い通りにいかない状況や非効率的な行動を見ると、ついイライラしてしまうことがありました。

大学時代のサークル活動では、メンバーのやる気の温度差に苛立ちを感じ、つい言葉がきつくなってしまったことで、関係性がぎくしゃくした経験があります。

そのとき、周囲の仲間から「気持ちはわかるけれど、もう少し落ち着いて伝えてほしい」と言われ、自分の短所に向き合うきっかけとなりました。

以来、まずは相手の立場や背景を想像し、すぐに反応するのではなく一呼吸置いてから言葉にするよう心がけています。

また、自分の感情を整理するために日記をつけ、反省や改善点を振り返る習慣も始めました。

短気という性格は、裏を返せば「情熱や責任感の強さ」であるとも言えます。

自分の想いの強さを冷静な言動に変換できるよう、今後も感情のコントロール力を磨いていきたいと考えています。

解説

短気な性格が原因でチームの雰囲気を悪くした失敗を反省し、それが情熱や責任感という強みにつながることを示しています。

感情をコントロールするための具体的な改善策を提示することで、自己認識の深さと成長意欲をアピールしています。

繊細で傷つきやすい

私の短所は、繊細で人の感情に敏感になりすぎてしまう点です。

大学1年の頃、サークルの先輩に指摘された言葉を深く受け止めすぎてしまい、数日間気持ちが落ち込んでしまったことがあります。

相手に悪意はなかったと分かっていても、つい「自分のせいではないか」と考え込み、消極的になってしまう傾向がありました。

しかし、その経験を通じて、「相手の言葉を鵜呑みにするのではなく、客観的に受け止める姿勢」が必要だと感じました。

そこで、自分の考えや感情を日記に書き出す習慣をつけ、気持ちを客観視する訓練をしています。

また、信頼できる友人に相談することで、自分一人で抱え込まずに済むようになりました。

繊細であることは、人の気持ちに気づく力や、細やかな配慮につながる強みでもあると考えています。

今後はこの特性を活かしながらも、必要以上に感情に振り回されず、安定した対応ができるよう心のバランスを整えていきたいと思います。

解説

繊細な性格が原因で落ち込んだ経験を正直に話す一方で、それが共感性の高さや洞察力という強みにつながることを強調しています。

具体的な改善策を提示することで、あなたの自己認識の深さと、心のバランスを取るための努力が伝わります。

心配性・慎重すぎる性格

私の短所は、心配性で慎重になりすぎるところです。

何か行動を起こすときに「失敗したらどうしよう」「十分に準備できているか」と考えすぎて、最初の一歩を踏み出すのに時間がかかってしまうことがあります。

大学のプレゼン準備でも、資料作成に時間をかけすぎてしまい、練習時間が不足してしまったことがありました。

その経験から、「完璧を目指すよりもまず動くこと」の重要性を学びました。

以後は、行動に移す前に「やることリスト」を作成して優先順位を整理し、想定されるリスクも書き出した上で「やってみる」ことを意識するようにしています。

また、仮説思考を取り入れることで、リスクをゼロにするのではなく、リスクと向き合う姿勢を身につけました。

慎重な性格は、リスク管理や責任ある行動に強みがあると思っています。

今後は、その強みを活かしつつも、スピード感をもって柔軟に行動できるよう意識して成長していきたいと考えています。

解説

心配性な性格が原因で行動が遅れた失敗を反省し、それがリスク管理や責任ある行動という強みにつながることを示しています。

具体的な改善策を提示することで、あなたの課題解決能力と成長意欲が伝わります。

完璧主義な性格

私の短所は、完璧を求めすぎるところです。

自分の中で「ここまでやるべきだ」という基準が高いため、細部にこだわりすぎて作業のスピードが落ちたり、他人にも無意識に厳しく接してしまうことがあります。

大学のゼミでのレポート制作では、自分の担当分を納得のいくまで何度も修正していた結果、メンバーの提出に遅れを出してしまい、チームに迷惑をかけてしまいました。

この経験から、「全体のバランスを見ることの大切さ」を痛感しました。

それ以来、全体の納期や目的を意識したうえで、「どこにこだわるべきか」「どこは割り切るべきか」を意図的に判断するようになりました。

タスク管理ツールを使って時間配分を可視化し、定期的に振り返ることで、仕事のスピードと質のバランスを意識しています。

完璧主義は裏を返せば、責任感が強く、丁寧に物事に取り組めるという強みでもあります。

その強みを活かしつつ、チーム全体を意識した柔軟な判断を今後も心がけていきたいと考えています。

解説

完璧主義な性格が原因でチームに迷惑をかけた失敗を正直に話すことで、自己認識の深さを示しています。

そのこだわりが、品質を追求する姿勢という強みにつながることを強調し、具体的な改善策を提示することで、成長意欲をアピールしています。

マイペースな性格

私の短所は、周囲の状況に左右されず、自分のペースで物事を進めてしまうマイペースなところです。チームで一つの目標に向かって作業を進める際、つい自分の担当分に集中しすぎてしまい、チーム全体の進捗状況を把握できていないことがありました。その結果、チーム全体の足並みが乱れてしまう原因を作ってしまったこともあります。しかし、このマイペースな性格は、高い集中力や自律性の裏返しでもあります。この短所を改善するため、現在は、こまめな報連相(報告・連絡・相談)を心がけるようにしています。具体的には、作業を始める前に、チームのメンバーに進捗状況を確認し、自分の担当分が終わった際もすぐに共有するようにしています。また、チャットツールなどを活用し、リアルタイムでチームの状況を確認することで、自分のペースとチームのペースを同期させる工夫をしています。

解説

マイペースな性格が原因でチームの足並みを乱した失敗を認め、集中力という強みに転換しています。

報連相やツールの活用といった具体的な改善策を提示することで、協調性を重視する姿勢を伝えています。

負けず嫌いな性格

私の短所は、負けず嫌いなところです。仕事でライバルとなる人がいると、その人に負けたくないという気持ちが先行し、自分の成果を過度にアピールしたり、相手の成功を素直に喜べなかったりすることがありました。過去には、チームメンバーと協力して一つの目標を達成するべき場面で、個人プレーに走ってしまい、チーム全体のパフォーマンスを下げてしまったこともあります。しかし、この負けず嫌いな性格は、高い目標に向かって努力し続ける原動力にもなります。この短所を改善するため、現在は「誰かと比べるのではなく、過去の自分を超える」という意識を持つようにしました。また、チームの目標達成を第一に考え、メンバーの良い点を見つけて素直に褒めることで、協力的な関係を築く努力をしています。

解説

負けず嫌いが原因でチームワークを阻害した失敗を反省し、それが向上心という強みにつながることを示しています。

個人主義から協調性へと意識をシフトさせている点を具体的に伝えることで、好印象を与えます。

協調性がない

私の短所は、自分の意見を強く主張しすぎてしまうあまり、協調性がないと見なされることがある点です。グループでの議論やチームでの作業において、自分の意見が正しいと思い込んでしまい、他者の意見を聞き入れず、自分のやり方を押し通そうとすることがありました。その結果、チームの雰囲気を悪くしてしまった経験があります。しかし、この短所は、一度決めたことを最後までやり抜く粘り強さや、信念の強さにもつながると考えています。この短所を改善するため、現在は、自分の意見を主張する前に、まず相手の意見を最後まで聞くことを意識しています。そして、相手の意見の中に良い点がないかを探し、積極的に取り入れるよう努めています。

解説

協調性がなく、自分の意見を押し通した失敗を反省しています。

しかし、その短所を信念の強さや粘り強さという長所に転換し、他者の意見を聞くという具体的な改善策を示すことで、柔軟性も備えていることをアピールしています。

【短所の伝え方】正直に言うべき?言わない方が得?

面接で短所を伝える際、どこまで正直に話すべきか迷う就活生は多いです。

正直さは誠実さの証となる一方で、伝え方を誤るとマイナス評価に直結することもあります。

致命的な短所や職務に大きく支障をきたす内容は避けつつ、改善努力を含めて伝えることで、信頼と成長意欲をアピールすることが大切です。

正直に伝えることで誠実さと自己理解を示す

面接で短所を尋ねる質問は、単にネガティブな側面を知りたいからではありません。

むしろ、その人がどれだけ自己理解を深めているか、そしてそれをどう乗り越えようとしているかを見ています。

正直に短所を伝えることは、自己分析をしてきた姿勢や、課題に向き合う誠実さを示すチャンスになります。

たとえば、「優柔不断な面がある」と正直に答えた場合も、「選択に時間がかかることがあるが、最近は時間制限を設けて決断力を高める練習をしている」と続ければ、前向きな印象になります。

ただし、正直に伝えるとはいえ、何でもそのまま伝えていいわけではありません。

社会性や配慮を欠くような短所を無加工で話すと、「自覚はあるが改善しようとしていない」と受け取られる可能性もあります。

誠実に語ることと、成長を意識している姿勢をセットで見せることが、評価につながります。

致命的な短所は伝えない方が得な場合がある

どれだけ誠実に伝えたとしても、選考に大きくマイナスとなる「致命的な短所」は、伝え方を工夫する必要があります。

たとえば、「時間にルーズ」「すぐに諦めてしまう」「責任感がない」といった短所は、業務遂行に直接支障をきたす恐れがあり、企業側としてもリスクと捉えやすいものです。

こういった短所をあえて正直に伝える必要はありません。

短所の開示は「誠実さ」を伝える手段である一方で、「業務に支障がない範囲での課題」であることが前提です。

重要なのは、自分がどんな短所を持っているかだけでなく、「それが業務にどう関係するか」という視点です。

もし、どうしてもマイナスに見える短所しか思い浮かばない場合には、そのまま話すのではなく、周囲との関係性の中で起きた一時的な傾向として限定的に語る方法もあります。

例えば「忙しいときには焦ってしまい、細かい確認を疎かにしてしまうことがあります。

ですが、最近はToDoリストを使ってチェックする習慣を身につけ、改善を図っています」といったように、自覚と対策を明確に伝えることで印象を和らげられます。

選考に悪影響を与えないよう、伝える短所の「選び方」には戦略が必要です。

嘘や誇張は逆効果になるため避けるべき

一方で、「本当は自分の短所ではない内容をつくって答える」「他人からよく言われる短所をそのまま借りる」「誇張して話す」といった行為は避けるべきです。

嘘や表面的な短所は、面接官にすぐに見抜かれる可能性が高く、むしろ「自己理解が浅い」「準備不足」「不誠実」といったネガティブな評価につながってしまいます。

面接官はプロとして、応募者の言動から論理性や一貫性を見ています。

表面的に「優柔不断です」と答えても、他の質問との整合性が取れなければ、作られた印象として伝わってしまいます。

また、ありきたりな短所ばかりが続くと「テンプレート的な回答」と見なされ、個性や真剣度が伝わらない可能性も高くなります。

大切なのは、自分自身が実際に抱えている「リアルな短所」にしっかりと向き合うことです。

嘘や誇張は一時的にうまくいくかもしれませんが、その場しのぎの印象では信頼関係は築けません。

自分の言葉で語ること、等身大の自分を理解しようとする姿勢こそが、最終的には好印象につながるのです。

【短所の伝え方】短所一覧|伝え方とともに解説

就活で短所を尋ねられた際は、ただ欠点を述べるのではなく、自己理解や改善への意欲を示すことが重要です。

「優柔不断」「短気」「繊細」「抜けている」といった代表的な短所について、面接官に好印象を与える伝え方を具体的に解説します。

優柔不断

優柔不断な性格は、選択に時間がかかる、決断に自信が持てないといった点でマイナスに捉えられがちです。

しかし、言い換えれば慎重で丁寧な性格とも言えます。

就活でこの短所を伝える場合、「状況を的確に判断しようとするあまり、決断に時間を要してしまう」といった形で伝えつつ、「情報を整理して優先順位をつける工夫をしている」と改善努力も示すと好印象です。

具体的なエピソードとして、グループワークやアルバイト先での場面を用いて「迷ってしまったが、意見を周囲と整理し、方向性を明確にできた」などのプロセスを伝えると、単なる短所ではなく成長につながる要素として評価されます。

大切なのは、優柔不断=ダメ、ではなく、その根底にある「多角的に考える力」や「周囲を思いやる姿勢」といったポジティブな面に光を当てることです。

短気な性格

短気な性格は、「感情をコントロールできない」「周囲との摩擦を生みやすい」といった懸念を持たれることがあります。

しかし、伝え方次第では「行動力がある」「物事に真剣に向き合っている」といったポジティブな印象につなげることも可能です。

伝える際には、「目標に真剣になるあまり、周囲とのペースを合わせられないことがある」といった表現を用いつつ、「冷静に一歩引く視点を意識し、チーム全体の動きを見るようにしている」と改善の取り組みを具体的に伝えましょう。

例えば、学生団体で意見の対立があった際、自分の意見ばかりを押しつけてしまったが、その後反省してファシリテーションを学び、相手の意見を尊重する姿勢を身につけた、というようなエピソードがあると説得力が増します。

大事なのは、短気という性質を無理に否定せず、改善へのプロセスを丁寧に語ることです。

繊細で傷つきやすい

繊細な性格は「感情に左右されやすい」「ストレス耐性が低そう」といった印象を与えやすいため、就活ではネガティブに受け取られることがあります。

しかし、この短所には「人の気持ちに敏感」「共感力が高い」といった大きな強みが隠れています。

伝える際は、「相手の感情や些細な反応を気にしすぎてしまう」といった課題を述べた上で、「その感性を活かして、人間関係に配慮した行動を心がけている」と工夫している点を強調すると良いでしょう。

具体的には、ゼミやアルバイトでの対人関係において、相手の立場を尊重する姿勢を貫き、信頼を得た経験などを盛り込むと説得力が高まります。

また、「以前は落ち込みやすかったが、最近はポジティブな側面を見つけて気持ちを切り替える習慣を身につけた」といった改善への取り組みも効果的です。

繊細さは、環境によっては大きな強みにもなることを理解した上で伝えることがポイントです。

抜けている性格

「うっかりしている」「ミスが多い」といった“抜けている”性格は、一見すると業務上の信頼性に不安を抱かせる短所です。

しかし、この性格を「周囲を和ませる」「自分の弱さを認識し、補う工夫をしている」といった視点で伝えることで、前向きな印象に変えることが可能です。

例えば、「細かい作業で見落としが出ることがあったが、以後はタスクリストを使ってミス防止に努めている」「報連相を徹底して、早めに第三者の確認を得るようにしている」などの工夫を具体的に述べるとよいでしょう。

また、チームでの役割を通じて「自分の弱みをカバーしてくれる人に感謝することで、協力関係を築く力が育まれた」といったエピソードを交えると、むしろチームワークを大切にできる人物として評価される可能性があります。

重要なのは、“抜けている=失格”ではなく、それをどう受け止め、どう行動しているかを丁寧に伝えることです。

【短所の伝え方】まとめ

短所はマイナス面として捉えられがちですが、伝え方次第で自己理解の深さや成長意欲をアピールする材料になります。

重要なのは、ネガティブに映る内容であっても、どのように向き合い、改善してきたかを具体的に伝えることです。

また、業務に致命的な影響を与えない範囲で、裏にある強みも併せて述べると効果的です。

誠実さを大切にしつつ、嘘や誇張を避けて、自分らしい言葉で伝えることが内定への第一歩となります。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

_720x480.webp)