はじめに

「SPIって一体どんなテストなの?」

「SPIを解くけど、いつも時間切れになってしまって困ってる」

「SPIの解き方や時間配分について知りたい」

このように、SPIで時間制限内にすべて解けなくて困っているという人は少なくありません。SPIを攻略するためには、事前にコツを押さえておくこと大切です。

この記事では、SPIの目的や受検方法など概要も含めて解説したうえで、SPIで時間切れにならないための対策を中心に紹介しています。SPIそのものから時間切れ対策まで、包括的に深く理解しましょう。

SPIは足切りのために用いられることが多く、対策を十分に行うことで次の選考に進むチャンスをつかむことができます。本記事を参考に、SPI対策を万全にしましょう。

SPIは時間配分が重要?

受検方式によって問題数や制限時間は異なりますが、SPIで高得点を稼ぐためには時間配分が特に重要だと言われています。問題自体はそれほど難しくはありませんが、問題数が比較的多く、たいていの就活生がSPIの制限時間に苦戦している可能性は高いでしょう。

ライバルに差をつけたい方は、本記事を参考に解答の時間配分や解答のコツを事前に把握しておくことをおすすめします。

そもそもSPIとはどんなテストなのか

SPIは企業が学生の能力や性格などを知るために行う適性検査です。適性検査にはいくつか種類がありますが、SPIはリクルートマネジメントソリューションズが提供するもので、企業の入社試験ではもっとも多く利用されています。

SPIには4つの受検方式がありますが、現在主流となっているのはリクルートの運営する会場で受検するテストセンター方式です。学生は自分の都合のよい日時を選んで受検できます。

このほかには自宅や学校のパソコンから受検できるWebテスティング、応募先企業の用意した会場にてマークシート方式で回答するペーパーテスト、同じく応募先の企業でパソコンを使って回答するインハウスCBTがあります。

問題数は?

SPIを受検するにあたって注意したいのが、受検方式によって問題数に違いがあることです。では、問題数について詳しく見ていきましょう。

能力問題の場合

SPIの能力検査は言語分野と非言語分野に分かれて出題されますが、問題数はペーパーテストとそれ以外のパソコンを使った方式とで異なります。

ペーパーテストの出題数は言語分野が40問、非言語分野が30問の合計70問です。一方、パソコンによる回答ではIRT方式によって出題される問題の難易度が変わるため、受検者によって問題数がバラバラです。

適性検査の場合

適性検査は学生の人柄や性格を診断するもので、問題数はどの受検形式でも300問です。

SPIはなんのために実施する?

就活をスタートさせると、説明会に続いてSPIが行われている場合やエントリー後、面接の前にSPIを受検するよう案内されるケースが増えています。大手企業をはじめ、中小企業でも導入する企業が増えているSPIですが、なぜ、企業はSPIを実施するのでしょうか。

すっかり同じ問題は出ないものの、似たような問題を企業にエントリーするごとに何度も受検する就活生にとって、面倒だな、対策が大変だなと感じることもあるかもしれません。企業がなぜSPIを行うのか、その理由について見ていきましょう。

企業が学生の学歴を見るため

学歴は履歴書やエントリーシートで確認すれば良いのではと、不思議に思われるかもしれません。ですが、同じ大学の同じ学部でも、学力の差がありますし、社会人としての適性があるかも差があるはずです。

SPIは数学的な問題や国語や英語の試験に似た問題が出されるので、多くの就活生は学力をチェックするためのテストと誤解しているのではないでしょうか。

大学時代には勉強もせず、遊んでしまう方も多いので、改めて学力をチェックされるのかなと思われるかもしれません。ですが、学力テストではありません。点数が高い順に合格させる、大学受験のテストとは異なります。

SPIを通じて職務適応性がわかるため、企業では学歴だけではわからない、自社にマッチする人物かをチェックするために行っているのです。

足切りのため

大手企業や知名度や人気のある規模の比較的大きな中小企業などでは、定員に対して応募者が殺到することになります。人事担当者だけで、すべての履歴書やエントリーシートなどの応募書類に目を通し、次の段階へと進める学生を選んでいくのは大変な作業です。

時間の制約もある中で、就活生の立場から見ても公正で、企業側から見ても的確な足切りの方法がSPIの検査結果なのです。

たとえば、大学名だけで足切りをするとなれば、偏りが生じてしまうことや社長の出身大学である〇〇大学を優先させようなど思わぬ不公平な選定も行われかねません。ですが、SPIを全員に受検させたうえで、その結果を使えば、公正な指標で足切りができます。

職種ごとの職務適応性もわかるため、志望する部署や職種ごとにマッチした応募者を選択できるのもメリットです。

どんな企業がSPIを実施しているのか?

では、どんな企業がSPIを実施しているのでしょうか。大手企業をはじめ、近年は中小企業の利用も増えており、SPI利用企業の66%は中小企業となっています。

中小企業の場合は、足切りではなく、面接官の主観の排除や選考者の補助資料として役立たせているほか、入社後の適材適所の配置のために活用しているケースも少なくありません。

これに対して、大手企業の場合はまずは足切り材料としたうえで、面接や入社後の参考資料とするケースが多いです。

どのような企業が、どのように活用しているのか見ていきましょう。

比較的規模が大きい会社

比較的規模が大きい会社ではエントリーする就活生の数も多くなります。

まずは書類選考を行い、面接で実際に人柄や考え方などを確かめていくわけですが、書類という書面における情報だけでは、なかなか人物を判断するのは難しいと言わざるを得ません。しかも、大量の書類を限られた人数の人事担当者で確認する必要があります。

時間的にすべての書類に目を通せないという制約もありますし、人の目でチェックするというのは主観も入りやすく、公正かつ公平な選考ができないこともあります。そこで、まずはSPIを実施して、その検査結果で絞り込みを行うのです。

SPIでは企業や職種に合わせた職務適応性が確認できるので、職務適応性が高い人をまず絞り込みます。そのうえで、応募書類をチェックして次の面接に進む人を選べば、業務上の効率性と同時にエントリーした就活生にとっても公正な選考ができることになるのです。

商社

商社は総合商社をはじめ、専門商社も人気が高くたくさんの就活生からエントリーがあります。しかも、総合職、一般職とあるほか、商社ごとに幅広い事業を手掛けており、それぞれの事業や部門、職種ごとにほしい人材も異なっています。

人事担当者だけで、多くの応募書類に1つ1つ目を通して、各事業が部署、職種ごとにマッチしそうな就活生を選び抜いていくことは至難の業です。

そこで、SPIを利用することで、それぞれの事業が部署、職種に合わせた職務適応性の高さを確認し、職務適応性が高い人を中心に絞り込みを行います。

絞り込んだうえで、書類をチェックすれば、それぞれの求める人物像にマッチしたエントリー者を次の面接へと進めることが可能となります。

メーカー

メーカーも人気業界の1つであり、エントリーする就活生が多いため、書類選考の段階での絞り込みが必要です。メーカーの種類は幅広く、食品や衣料品、日用品や医薬品から、機械や電気など消費者向け業界向けと幅広いジャンルが存在しています。

SPIは各メーカーや社内の職種に応じた職務適応性の診断ができるため、あらゆるメーカーで絞り込み材料に使うことが可能です。

人事担当者の選考における業務効率をアップさせるとともに、エントリーする就活生にとっても公正で迅速な選考が行われることになります。

広告業界

広告業界も就活生にとって人気が高い業界の1つです。

多くのエントリー者から応募書類が届く中、SPIを使うことで各業種や職種、各企業の求める人物像に合わせた絞り込みが可能となります。人事担当者による書類選考業務のスピードアップができ、採用の流れもスムーズになります。

就活生にとっても、大学名や学部だけの形式的な情報だけで判断されるより、職務適応性の高さで足切りをされた方が、納得がいくのではないでしょうか。

書類選考に時間がかかり、いつまでも面接の通知を待ち続けるより、SPIを通じて次の段階へのステップも早めることができるのもメリットです。

金融業界

金融業界も人気業界の1つであり、大手都市銀行や大手証券会社、大手生命保険株式会社や大手損害保険会社と業種も多彩なうえ、さまざまな職種で募集が行われています。

また、地方銀行や信用金庫や信用組合、中堅規模の証券会社や保険会社も人気が高く、募集定員に対して多くのエントリー者が応募してくる傾向が見られます。

限られた人事担当者だけでスピーディーかつ公正な視点で、書類選考を行うのは難しいのが現実です。そこで、SPIの結果を利用し、職務適応性の高さで絞り込みを掛けているのです。

最初の選考段階から職務適応性がある人を絞り込めるので、その後の面接もスムーズとなり、入社後のミスマッチも防げます。

SPIの4種類の受検方法

SPIの受検方法には4種類あります。方式により問題数や制限時間も異なるため、これから紹介する4種類の受検方法の特徴を把握したうえで、対策すると良いでしょう。

ここでは、SPIの受検方法について解説していきます。

1:インハウスCBT

「インハウスCBT」では、受検者は指定日時に企業が用意した会場へ赴き、指定のパソコンを用いて受検します。面接日に受検することもあり、その場合にはSPIと面接を半日程度で終えることができるでしょう。

2:ペーパーテスト

「ペーパーテスト」は受検者が企業まで足を運び、マークシート方式で受検します。問題冊子が配布され、ある程度問題量が把握しやすいのが特徴です。

その場ですぐに結果はわからないため、受検日から数日経ってメールなどで送られるのが一般的でしょう。

3:Webテスティング

「Webテスティング」では、受検者の自宅や所属する学校などのパソコンから受検します。

受検者は指定期間内で都合の良い日程での受検が可能です。インターネット環境の整った場所であれば実施できるため、遠方に住む方の負担も少なく受検できます。

4:テストセンター

株式会社リクルートが提供する会場で受検するのが「テストセンター」です。指定期間内で日程や会場を予約し、会場に設置してあるパソコンを使って受検します。

テストセンターは札幌・仙台・東京・大阪・名古屋・仙台・広島・福岡といった主要都市にあり、新卒採用ピーク時には全国47都道府県で会場が用意されます。

出典:テストセンター情報|リクルートの適性検査 SPI3

参照:https://www.spi.recruit.co.jp/testcenter/list.html

SPIの各科目の制限時間は?

SPIでは問題を解くスピードが重要です。

制限時間をしっかりと確認してテンポよく問題を解くようにしましょう。

能力問題の場合

SPIの能力問題もペーパーテスト方式か、それ以外のパソコンで回答する方式かによって制限時間が異なります。

ペーパーテストの場合は言語・非言語合わせて70分、それ以外は35分です。なお、パソコンで回答する場合はモニターに問題が1問ずつ表示され、その問題に答えると次の問題が表示されるようになっています。

1問に使える時間にも制限があるので注意が必要です。

適性検査の場合

適性検査は受検方式に関係なく30分です。

30分で300問の問題に答えなければならないので、直感を信じて答えていかないと時間が足りなくなってしまいます。

SPIを解く時間が足りない人は意外と多い

SPI問題に取り組んでいたら終了を告げられた、最後まで問題を解くことができなかったという方は意外と多いです。自分は最後まで解くことができなかったが、ほかの人は最後まで解けたのではないか、スムーズに進めたのではないかと悲観的になる必要はありません。

逆に最後の問題までたどり着かないという人は多いので、何も対策を立てなければ時間が足りなくなる可能性は十分あります。1つの問題を最後まで解こうと粘るのではなく、どんどん次の問題へ移っていかなくてはいけません。

間違えないよう慎重になる必要もあり、また次へ次へと進んでいくスピードを求められます。決められた時間内に、すべて問題を解き終わるようにはどうすれば良いでしょうか。

配分を考え、どれぐらいのスピードで1つひとつ問題を解く必要があるか考えることも課題の1つです。意外とボリュームがあり、つまずいている場合ではないという点も特徴といえます。練習をする際、配分についても考えながら取り組むことが重要です。

SPIを解く時間が足りない理由

「気がついたら終了を告げられた」「結局最後まで解けなかった」という方が多いです。ではなぜ最後まで解けないという結果になるのでしょうか。

1問1問即答し、次へ次へと進んでいくことが理想です。しかし、実際は即答できずにつまずいてしまい、結果最後までたどり着かなくなります。最後まで解けないことには理由があります。

いくつか理由がありますので、あなたがどのような理由で最後まで問題が解けないのか考えましょう。1つの理由が当てはまる場合もあれば、複数の理由が当てはまる場合もあります。まず理由を把握し、どうすれば改善できるのか考えることが大切です。

理由にあわせて対策を採り、最後の問題まで取り組めるようにしましょう。

SPIの時間配分がわかっていない

はじめて問題に取り組んだ際は、終了を告げられて最後まで取り組めなかったという方がほとんどでしょう。制限時間内に解き終わるためには、配分を考える必要があります。

配分を考えず問題を解いた場合ですが、途中で難しい問題があり考え込んでしまうと、結果ほかの問題に着手できなくなります。

しかし配分がわかっていれば、頭を抱えている場合ではない、とりあえず適当にあたりをつけ選択肢を選んで次の問題に取り組もうと、次へ次へと進むことができるのです。

SPI問題は2つパターンがあります。

適性検査

1つは性格検査で、ペーパーテスティングの場合は40分、テストセンターの場合は30分と決められています。

約300問の質問に答えなければならず、どんどん問題に着手する必要があります。1問を1分で解くことが目安と言われているので、非常にスピードを求められる検査です。

10問を10分で解くなどある程度区切りを作り、どれぐらいのスピード感で解く必要があるか感覚をつかむと良いでしょう。

能力検査

2つめの能力検査は、こちらもペーパーテスティングとテストセンターの2種類あります。

どちらの場合も、能力検査はどれだけ問題を解くことができるかと、解けた問題数が重視されます。少しでも多くの問題に着手するために、集中してスピードを落とさないよう解いていく必要があるでしょう。

対策が十分ではない

最後の問題まで着手できない理由として、対策が十分ではない理由が挙げられます。これまでまったく問題を解いたことがなく、はじめて着手した場合は勝手がわからず戸惑う方もいます。不慣れな状態で取り組んでも良い結果は出しづらいです。

十分に対策を採っておくことで、各問題につまずきにくくなりスピーディーに進めることができます。ぶっつけ本番でチャレンジするのではなく、事前に模試や問題集などで対策することが大切です。

どんな問題が出されるのか傾向もわかりますし、どれぐらいのスピード感で取り組むべきかコツもつかめます。とにかくスピードが求められるので、事前に練習しておくことでスピードを養うこともできます。

性格検査については、深く考え込まずどんどん取り組みましょう。誤った回答をしないよう注意しながら、自身の感覚でどんどん回答すれば良いです。

能力テストは、非言語問題と言語問題が出されます。

どちらもどのような問題なのか、事前に知っておくと本番でも慌てません。問題はどのような傾向で出されているのか、情報収集することも大切です。

すべての問題を解こうとしている

すべての問題を解く必要はありません。1問1問しっかり回答しよう、正しい回答を導こうとすると、結果解ける問題数が少なくなります。わからない問題があり頭を抱えることがありますが、ある程度見切りをつけて次の問題へいきましょう。

また、「1問あたりどれぐらいで解きましょう」と決められていて、時間が来たら未回答で次の問題に進んでしまいます。画面が次の問題に切り替わってしまうと、未回答という結果になります。

そうならないよう、どうしても問題がわからなければ適当にあたりをつけて回答しておきましょう。回答を選んだら自動的に、次の問題に進むという仕様ではないので安心してください。

また、どんどん問題を進むにつれて難易度が上がっていきます。そのため、最初はスムーズに解けていた方でも、必ずどこかでつまずきます。つまずいてもスピード感を落とさずに、適当にあたりをつけて次に進んでしまうことをおすすめします。

SPIで時間切れにならないための10個の対策

どうすればSPI問題で、たくさんの問題を解くことができるのでしょうか。終了を告げられるまでにできるだけ多くの問題を解けるよう、事前に対策を練りましょう。

事前に練習することで感覚をつかむことができ、ぶっつけ本番の方よりも慌てない、またスムーズに問題に取り組めます。練習することで問題の傾向をつかみ、またスピード感を養うことができるので対策を立てましょう。

1:同じ問題集を何回も解く

本番でできるだけ多くの問題に取り組めるようにするため、練習問題に取り組みましょう。過去に出された問題を集めた問題集もあります。

問題集に取り組むことで、過去に出されていた問題の傾向を知ることができます。問題の雰囲気もわかるので、どんどん問題集に取り組んで空気感に慣れるようにしましょう。

また同じ問題集を3周以上解くことをおすすめします。1回解くと空気感などはわかりますが、1回目では解けない問題が多い、ほとんど答えられないという場合が多いでしょう。

2周目や3周目と回数を重ねることによって、だんだんと解ける問題が増えていきます。学生時代に習ったことがあるなど感覚を取り戻すことになり、1つひとつの問題に対しての抵抗感も減らせます。

各問題集が似ており購入が必要なもの、無料でダウンロードができるものがあります。はじめてSPIにチャレンジされる方向けやとにかく問題を解きたいという方に向いている問題集など、ご自身の傾向や希望にあわせて選べます。おすすめの対策本があるので確認してください。

2:問題を解く際は時間を計測する

問題を解く際は、ストップウォッチで時間を計測すると良いでしょう。ストップウォッチで1分間測り、1分間で1問解くことができるか確認するとともに、1分間は実際どれぐらいの時間なのか感覚をつかんでください。

簡単な問題もあれば、難しい問題もあります。簡単な問題は1分掛けずに解き、難しい問題に少し時間をあてるとスムーズです。SPIの問題数も把握し、全体的に平均して1問1分で解くことができるかストップウォッチで計測しましょう。

また途中で集中力が途切れ、問題につまずきやすくなることがあります。時間を意識することで集中力が途切れそうになっても、次へ進んでいこうと意識しやすくなります。

3:基本的な公式は覚えておく

スムーズに問題を解くために、基本的な公式を覚えましょう。

非言語問題を解くために必要な公式がいくつかあります。

SPI頻出の公式

覚えておくべき公式を紹介します。

○料金の割引

定価×(1-割引率)=割引価格

定価からいくら割引して売り出すことになりましたといった、非言語問題が多く出されています。

〇場合の数

・順序の公式 〇P〇

・組み合わせの公式 〇C〇

・6人の中から4人選ぶ方法は何通りか?

・Aを先頭にする場合、何通りの並べ方があるか?

といった問題が出されています。

・分割払い

はじめに全体の半分を支払い、残りを5分割にして支払うといった分割払いについての非言語問題が出されています。

そのほかですが…

・速さの問題

・装置の問題

・推論

といった問題がよく出されています。

4:わからない問題があった際は諦める

ペーパーテストにしても、テストセンターでのWeb受検にしても、わからない問題、苦手な問題、解こうとしてすぐに解けないと判断した問題は、思い切って飛ばしていきましょう。

どんどん問題を解くにつれて難易度が高くなるため、わからない問題は必ずといって出てくるでしょう。

わからない問題はある程度考える時間を決めておいて、時間が来たら適当にあたりをつけた選択肢で回答し次へ進むことをおすすめします。わからないとずっと頭を抱えていると、無駄に時間が過ぎてしまいます。

非常にもったいないので、1分考えたら次に進むなど時間を決め、スピードを落とさないよう進んでいくことが大切です。頭を抱えていた分、解けなくなる問題がたくさんあります。

また、わからない問題を考えていた時間で、解けなかった問題を1問だけではなく2問3問と解ける可能性もあります。自身が苦手とする分野の問題は特にそのような傾向があるので、区切りをつけて次へ進んでください。

SPIではいかに正確にいかに多くの問題を解くかが重要になります。では、時間切れを起こさないために、本番の試験ではどのような対策を講じればよいのでしょうか。ペーパーテストなら時間が残れば、後から戻ることも可能です。

これに対して、Webテストは戻ることはできませんので、なんらかの選択肢を選んで、次へ進みましょう。

考えずに解いた問題は正答できないとしても、受検生のレベルに合わせて別の問題が次々に出題されていくので、解ける問題で回答して、回答数や正答率を上げていくしかありません。

5:問題を解く前に選択肢を選ぶ

テストセンターでのWebテストは制限時間が来ると、強制的に次の問題に進んでしまいます。パッと見て苦手な問題だと感じたり、少し考えて解きにくいと思ったり、諦めて飛ばす場合には、制限時間がくる前に何でもよいので選択肢を選んでおきましょう。

ランダムに選ぶと選択肢に悩む時間を消費する場合や正解が導けた際に本当の選択肢をつけ間違えるおそれがあります。

そのため、わからない問題や制限時間がきそうな問題、諦めて解かずに飛ばしたい問題については、常に選択肢の1をつけるなど自分なりのルールをあらかじめ決めておくと安心です。

6:過去問を確認し、傾向を掴んでおく

ペーパーテストにしても、テストセンターにしても、過去に出題された問題や市販の問題集などと類似したものが出題されます。

同じ問題は出ませんが、言語問題の当てはめや非言語問題など似た問題やその応用問題が出るので、過去問対策をしておけば、時間内にサクサク解けるようになります。

過去問などの問題集を解く際も、慣れてきたら時間を計って取り組むなど、時間配分を意識した対策を講じておきましょう。

7:言語・語句問題に時間を掛け過ぎない

言語分野の言語・語句問題には時間を掛け過ぎないようにしましょう。「二語の関係」「語句の意味」といった問題は、知識があれば解答しやすいため、時間を掛けないようにするのがコツです。

SPIで出題される語句は、それほど多くはないと言われているため、できるだけ暗記を心掛け、日ごろから反射的に解答できるように訓練しておくと良いでしょう。

8:計算力を鍛える

非言語分野の問題に備え、計算力を鍛えておきましょう。1問1分程度で解答する必要があるため、ミスなくスピード感を持って解けるように日ごろから時間を意識して問題に慣れておくと良いでしょう。

9:パソコン・計算機の操作に慣れる

パソコンでSPIを受検する場合には、パソコンの操作に慣れておく必要があるでしょう。もし機会があれば、画面の見方や操作に関する情報を事前に仕入れておいてください。SPIの予行練習ができるWebサイトもあります。

また、Webテスティングの場合では、パソコンだけでなく電卓の扱いにも慣れておくと良いでしょう。電卓操作に手間取ってしまうことが時間のロスに繋がる可能性もあります。電卓に搭載されている機能を十分に活用できるようにしておくのもおすすめです。

10:「長文読み取り」にはある程度時間を掛ける

非言語分野における「長文読み取り」にはある程度時間を掛けて解くようにしましょう。焦らず冷静に取り組んで、ひっかけに乗らないようにしてください。

また、求める数字を見極めるためには、公式が必要です。事前に公式をしっかり頭に入れておくのも大切です。

SPIのおすすめの時間配分

SPIの制限時間はテストの受検スタイルによっても異なっています。

それぞれ特徴も変わりますので、しっかりと把握しておきましょう。

ペーパーテストの場合

企業ごとに応募者が一斉に集まって受検するペーパーテストの試験時間は、基礎能力(言語30分、非言語40分)で計70分、これに約40分の性格検査が行われます。

ペーパーテストは自分で時間配分も決めやすく、わからない問題や解きにくい問題、時間がかかりそうな問題は飛ばして、得意な問題から行い、後から戻ってくることも可能です。比較的、自分で時間配分のコントロールがしやすいです。

とはいえ、出題数は言語が40問、非言語が30問の合計70問ありますので、単純計算で1問1分で回答していかなければなりません。1分以内に解くという感覚を覚えるため、事前対策時にストップウォッチなどを使って時間配分の感覚をマスターしましょう。

テストセンターの場合

これに対して、近年増加しているテストセンターで受検する場合の試験時間は言語と非言語を含む基礎能力が約35分、性格検査が約30分と短めです。しかも、出題スタイルも異なるので注意しなくてはなりません。

テストセンターでは1人1台ずつのパソコンを使い、Web上で行います。1問ごとに制限時間が設定されてタイムがカウントされ、制限時間内に解き終わらなくても強制的に次の問題に進んでしまいます。

すんなり解ける問題なら、自分のペースで次へボタンで次の問題が解けますが、わからない、解けないと立ち止まっていると回答を選べないうちに次の問題に行ってしまうことも少なくありません。

そのため、制限時間内にいかに選択肢を選ぶかが重要です。大学受験の場合、解けない問題がある場合や仮に最後まで終わらなくても、解いた問題の正解率が高ければ、合格ラインに達することも少なくありません。

これに対してSPIでは正確性に加えて、スピード力なども測られています。

特にWeb版は回答スピードなどの情報も記録され、制限時間内やより速く正確に回答するスピードで事務処理能力の高さや仕事の効率性や生産性の高さ、正確な業務遂行力なども測定できる仕組みになっています。

得意な問題はスピーディーにどんどん解く、正解と思った選択肢を間違わずにチェックすることが重要です。

そのうえで、苦手な問題や解きにくいと感じた問題はなんらかの選択肢を選んで飛ばして次の問題に行き、ほかの問題の正答率を高めるなど時間配分の工夫が必要です。解けないまま時間制限を迎え、無回答で進んでしまうことがないようにしましょう。

Webのテストは出題数も定まっていません。Webのテストシステムが1人ひとりの受検生の傾向をその場で判断し、正解スピードが速い方にはどんどん問題を出してきます。速く正確に解ける問題が多いほど、事務処理能力の高さや生産効率の高さを証明できます。

つまり、テストセンター方式においては、制限時間内に回答できないミスを犯さないとともに、スピーディーにどんどん解いて、しかも正解するという対策と時間配分が求められるのです。

SPIで注意すべき時間配分の注意点

先にSPIの時間配分に関するポイントをお話しました。

次に、SPIを解く際の時間配分を考える時の注意点について説明します。

全ての問題を同じ時間配分にするのはダメ

当たり前ですが、全てのSPIの問題を同じ時間配分で計算してはいけません。

読解問題には時間がかかりますが、傾向をつかめる語句問題や公式に当てはめるだけの非言語問題には読解と同じ時間はかかりません。

読解や推論などその場で考える必要のある問題は時間を多めに、傾向をつかみやすいタイプの問題は少なめに時間を見積もりましょう。

また、勉強を重ねるうちにSPIの出題傾向がわかってきます。その時に、自分がどの項目を解くのに時間がかかるのかわかるはずです。

時間配分は自分が過去問を解く際にかかる時間を参考に見積もってください。

難しい問題に時間を掛け過ぎない

SPIは問題の傾向がつかみやすいと言われています。しかし、そうはいっても中にはすぐには解けない問題が出題されることもあります。SPIではすべての問題を完璧に答える必要はありません。問題は多いので、その分問題ごとの配点も大きくないのです。

企業が参考にするからといって全てを完璧に回答しようとする必要はないのです。大事なのは自分が解ける問題を取り逃さないことです。わからない問題は気負わずに飛ばしてしまって構いません。

得意・不得意な問題を把握する

人によってどの問題が苦手・得意であるかは異なります。そのためまずは自分自身の得意・不得意な問題を把握しましょう。

自分が苦手な問題はどうして苦手なのか、どうして解くのに時間がかかるのかなどの原因を探ってみましょう。自身の苦手科目を事前に知っておくことで、事前の対策ができるかもしれません。

SPIは傾向をつかみやすい

再三言っているように、SPIは傾向がつかみやすい試験です。そのため当日までに問題を繰り返し解いて、問題に慣れていくことが大事なのです。

傾向をつかむには問題に触れるしかありません。時間を掛けてSPI対策を行ってください。

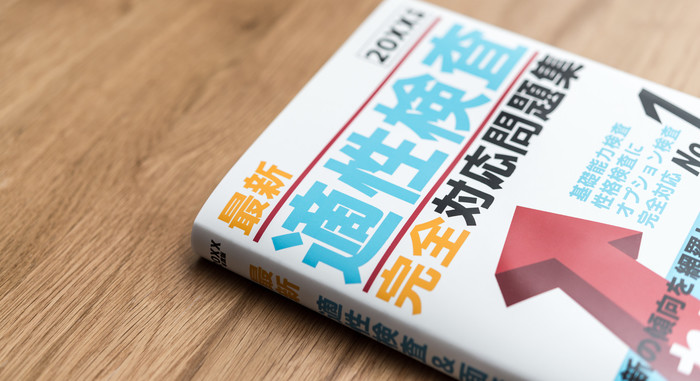

おすすめのSPI対策問題集

では実際に、就活市場がおすすめするSPI対策の問題集をいくつかピックアップしてご紹介します。

これが本当のSPI3だ! 【2021年度版】

SPI対策の問題集として最初にオススメしたいのが【主要3方式<テストセンター・ペーパー・WEBテスティング>対応】これが本当のSPI3だ! 【2021年度版】です。

SPIノートの会による監修で洋泉社から発売されています。書店に行くと非常に多くのSPIの対策問題集が並んでいます。

このシリーズは1993年に日本ではじめてのSPI攻略本として出版されたものです。そのため内容のわかりやすさと長期間にわたって売れ続けている安定度という面からも、就活生の定番アイテムと言えるでしょう。

表題にも書かれているとおり、この問題集はテスト会場に学生が出向いてパソコンで受験するテストセンター方式だけでなく、自宅のパソコンから受験できるWebテスティング方式、さらには応募企業で受検するペーパーテスト方式と、主要3方式の問題と解説を掲載しているのが大きな特徴です。

同じSPIテストでも受験方式によって出題される問題の傾向や問題数が異なるため、すべての方式に対応できます。

2021年度版では非言語(推論)、言語(文の並べ換え)の問題が追加されているので、新しい傾向に対する対策もバッチリです。

これが本当のSPI3テストセンターだ!【2021年度版】

「これが本当のSPI3テストセンターだ!【2021年度版】」は先ほど紹介した「【主要3方式<テストセンター・ペーパー・WEBテスティング>対応】これが本当のSPI3だ! 【2021年度版】」と同様にSPIノートの会による監修で洋泉社から発売されているSPI対策本です。

ただし、こちらはテストセンター方式にのみ対応した問題集であり、Webテスティングやペーパーテストに関する問題は扱っていません。

近年はテストセンター方式で受検する学生の割合が増えているので、テストセンター方式の対策だけをしたい学生にはおすすめの問題集です。

内容については、ただ単に主要3方式からWebテスティングとペーパーテストの分野を除いたというわけではありません。テストセンター方式の問題についてより深く掘り下げた内容となっているので、難易度の高い問題や広い出題範囲をカバーできるようになっています。

SPI対策を万全にしたいという学生にも最適な問題集です。

就活BOOK2021 でるとこだけのSPI

「就活BOOK2021 でるとこだけのSPI」はマイナビ出版編集部から販売されているSPI対策本です。

本書は最短の時間で最大の効果を得ることを目的とした問題集で、基本的な問題や出題頻度の高い問題に絞って効率的に学習を進められるようになっています。

筆記試験の対策にあまり時間を掛けたくない人、自己分析や面接対策を重点に置きたい人などには最適な問題集と言えるでしょう。

電子書籍化されているので、空いた時間を利用してスマホで勉強できるのも便利な点です。

SPIは時間配分をしっかりしよう

SPI問題をできるだけ解く、どんどん進めていくためにできることはたくさんあります。いきなりぶっつけ本番で取り組むと、感覚がわからずつまずく方が大半です。必ず対策を採って、本番に臨むようにしてください。過去の問題集を解き、まずはどんな雰囲気か知ることが大切です。

学生時代はスムーズにできていた問題でも、大人になってから忘れていることもあります。基本的な公式を思い出し、またこの機会に覚えることでさらにスピードを上げることができます。

最低でもSPI対策には1か月はかかります。就職活動をしながらになるため、SPI対策だけにあまり時間が取れないでしょう。数か月前から余裕を持って対策を行い、十分に準備をした状態で本番を迎えると良いです。

毎日少しずつでも良いので問題集を解き、感覚を養うようにしてください。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

_720x550.webp)

_720x550.webp)