大学3年生の夏を過ぎ、友人やSNSから「早期選考」という言葉が聞こえ始めると、なんだか心がざわついてきませんか?「もう内定を持っている人がいるらしい」「インターン経由で特別な選考に呼ばれた」といった話を聞くたびに、「自分は何も準備できていない…」「このままだと乗り遅れてしまうのではないか」と焦りや不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

周りがどんどん先に進んでいるように感じて、自分のペースを見失いそうになる気持ち、とてもよく分かります。

しかし、ここで一度立ち止まって考えてみてください。

本当に早期選考を受けることだけが、就職活動の成功への唯一の道なのでしょうか。

実は、あえて早期選考を受けないという選択も、納得のいくキャリアを築くための立派な「戦略」の一つになり得るのです。

この記事では、早期選考の現状を正しく理解し、あえて「受けない」という選択肢がもたらすメリットや、本選考で成功するための具体的なロードマップを詳しく解説していきます。

周りのペースに惑わされず、自分自身の就職活動の軸をしっかりと見つけるためのヒントが、きっと見つかるはずです。

目次[目次を全て表示する]

【早期選考を受けないのはアリ】早期選考を受けないという選択も一つの戦略

「早期選考を受けないと不利になる」そんな風に考えている方も多いかもしれません。

しかし、結論から言うと、早期選考を受けないという選択は、決して就職活動における「負け」ではありません。

むしろ、自分自身のキャリアプランや学生生活の過ごし方を考えた上で、意図的に本選考に集中することは、非常に賢明な戦略と言えるのです。

なぜなら、就職活動の本質は「早く内定をもらうこと」ではなく、「自分に合った企業から納得のいく内定をもらうこと」だからです。

早期選考の波に慌てて乗っかり、自己分析や業界研究が不十分なまま選考に進んでしまうと、たとえ内定を得たとしても、後々「本当にこの会社でよかったのだろうか」と後悔する可能性も否定できません。

一方で、じっくりと時間をかけて自分と向き合い、社会への理解を深めた上で本選考に臨めば、より明確な意志を持って企業にアピールでき、結果的にマッチ度の高い企業とのご縁に繋がる可能性が高まります。

周りの状況に焦るのではなく、自分のペースで着実に準備を進める。

それこそが、未来のあなたにとって最良の結果をもたらす鍵となるのです。

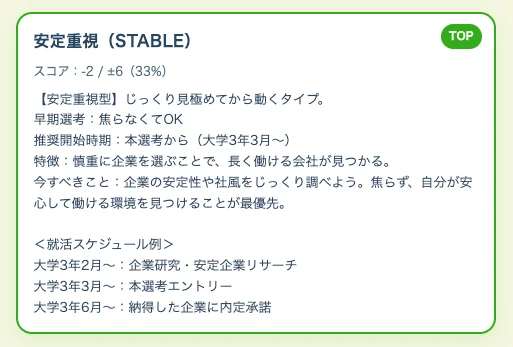

【27卒向け】あなたはいつから就活すべき?就活スタート診断!

「就活スタート診断」は、あなたがどんな企業に入りたいか、という情報をもとに、いつから就活をスタートすれば間に合うのかを徹底的に分析。

まだ就活をしなくてもいいと思っているけど、やっぱりちょっと不安、という方にぜひ一度試してみていただきたい診断です。

自分が就活すべきタイミングを正しく把握して、効率よく就活を始めていきましょう。

↓実際の結果の例

診断は就活のプロが監修したAIが行うため、高精度です。

本格的に就活を始める前に一度診断して、、自信をもって今の時期を過ごしてみませんか?

【早期選考を受けないのはアリ】そもそも早期選考とは?近年のトレンドを解説

「早期選考」という言葉はよく耳にするけれど、具体的にいつから始まり、どのような企業が実施しているのか、正確に理解している学生は意外と少ないかもしれません。

就職活動の戦略を立てる上で、まずは敵を知る、つまり選考の全体像を把握することが非常に重要です。

特に近年、企業の採用活動は多様化・早期化しており、そのトレンドを理解しておくことは、周りの情報に振り回されず、自分らしい就職活動を進めるための羅針盤となります。

ここでは、早期選考の基本的な知識から、近年の動向、そしてこれから就職活動を本格化させる27卒の皆さんに向けた動向予測まで、分かりやすく解説していきます。

正しい知識を身につけることで、「早期選考を受けない」という選択肢に、より自信と確信を持てるようになるはずです。

早期選考はいつから始まる?

早期選考が一体いつから始まるのか、明確な定義はありませんが、一般的には政府が定める採用選考の解禁日である「大学4年生の6月1日」よりも前に行われる選考活動全般を指します。

具体的には、大学3年生の夏に参加したサマーインターンシップをきっかけに、秋から冬にかけて水面下で選考がスタートするケースが非常に多いです。

インターンシップでのパフォーマンスが評価された学生に対して、特別な座談会や面談への案内が届き、それが事実上の選考の入り口となります。

年が明けた大学3年生の1月から3月頃にかけて内々定が出ることも珍しくありません。

なぜこれほど早期化しているのかというと、企業側の「優秀な学生をいち早く確保したい」という強い思いがあるからです。

通年採用が広まり、学生優位の売り手市場が続く中で、他社に先駆けて魅力的な人材と接点を持ち、囲い込みたいという企業の採用戦略が、早期選考を加速させている大きな要因と言えるでしょう。

夏のインターンシップが早期選考の起点となるのは事実ですが、参加できなかったからといって焦る必要はありません。秋や冬にもインターンシップを実施し、そこから選考に繋げる企業も多数存在します。また、大学のキャリアセンターなどを通じて得られる情報も重要です。出遅れたと感じず、今からでも積極的に情報収集し、行動することでチャンスは十分にありますよ。

どんな企業が早期選考を実施しているのか

早期選考は、すべての企業が実施しているわけではありません。

特定の業界や企業規模によって、その実施傾向には大きな違いがあります。

この傾向を理解しておくことで、自分の志望する業界がどのような採用スケジュールで動いているのかを把握し、より戦略的に就職活動を進めることができます。

もしあなたの志望業界が早期選考をあまり実施していないのであれば、焦る必要は全くないのです。

逆に、早期選考が活発な業界を志望している場合でも、その事実を知っておけば、本選考に向けてどのような準備をすべきか、具体的な対策を立てやすくなります。

ここでは、早期選考を積極的に実施している企業群を具体的に見ていきましょう。

- 外資系・コンサル・ITベンチャー

- 大手企業の一部

外資系・コンサル・ITベンチャー

早期選考を特に積極的に行っている代表格が、外資系企業、コンサルティングファーム、そしてITベンチャー企業です。

これらの企業は、日系大手企業が従う経団連の就活ルールに縛られないことが多く、独自の採用スケジュールで優秀な学生の獲得に動きます。

特に外資系の投資銀行や戦略コンサルティングファームでは、大学3年生の夏に参加するサマーインターンシップが本選考に直結しているケースがほとんどで、秋には内々定が出ることも珍しくありません。

ITベンチャー企業も、変化の速い業界で即戦力となる人材を確保するため、学年を問わず通年で採用活動を行っている企業が多く、早期から積極的に学生と接触を図ります。

これらの業界を目指す学生にとっては、早期からの情報収集と準備が不可欠と言えるでしょう。

大手企業の一部

かつては経団連の就活ルールに則って採用活動を行っていた日系の大手企業も、近年ではその一部が早期選考を導入する動きを見せています。

特に、グローバルな競争に晒されているメーカーや、優秀な理系人材の獲得競争が激化しているIT・通信業界などでその傾向が顕著です。

これらの企業は、主にインターンシップ参加者や、リクルーター面談を通じて優秀と判断した学生に対して、通常とは別の「特別選考ルート」を用意します。

このルートに乗ることで、一次面接が免除されたり、より早い時期に選考が進んだりします。

ただし、すべての部署や職種で実施されているわけではなく、あくまで一部の優秀層を対象としたものであることが多いです。

大手企業全体が早期化していると捉えるのではなく、企業や職種によって温度差があることを理解しておくことが大切です。

以上の業界を目指していない方は、全く焦る必要はありません。多くの優良企業は6月以降の本選考が採用活動の主軸です。特別選考はあくまで一部のルートであり、本選考の採用枠がなくなるわけではありません。今からじっくり自己分析や業界研究を進めることが、本番での大きな力になりますよ。

27卒の早期選考の動向予測

これから就職活動を本格化させる27卒の皆さんの早期選考は、これまでの流れを汲み、さらに早期化・多様化が進むと予測されます。

その最大の理由は、依然として続く企業の高い採用意欲と、それに伴う人材獲得競争の激化です。

特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)人材やグローバルに活躍できる人材の需要は高く、これらの素養を持つ学生を早期に囲い込みたいという企業の動きは加速するでしょう。

具体的には、大学3年生の夏に行われるサマーインターンシップの重要性がますます高まり、参加が事実上の選考エントリーとなる企業が増えると考えられます。

また、オンラインでの面談やイベントが定着したことで、企業が学生と接触するハードルが下がり、これまで以上に低学年から学生との接点を持とうとする動きも活発化する可能性があります。

しかし、一方で就活ルールの形骸化を問題視する声もあり、政府や大学側からの働きかけによっては、過度な早期化に一定の歯止めがかかる可能性もゼロではありません。

常に最新の情報をキャッチアップし、柔軟に対応していく姿勢が求められます。

早期化の動向に焦り、闇雲に活動を始める必要はありません。大切なのは自己分析をしっかり行うことです。今のうちからITパスポートの資格やTOEICのスコアなど、自分の強みになる武器を準備することが有効です。着実に実力をつければ、選考がいつ始まっても自信を持って臨めますよ。

【早期選考を受けないのはアリ】早期選考を受けない3つのメリット

周りが早期選考で慌ただしくなる中、あえてその流れに乗らないという選択。

それは、ただ単に「何もしない」ということではありません。

むしろ、就職活動という長期戦を制するために、じっくりと腰を据えて準備に時間を費やすという、極めて戦略的な一手なのです。

多くの学生が目先の選考に追われ、視野が狭くなりがちな時期に、一歩引いて全体を俯瞰することで得られるものは決して少なくありません。

この時間的な猶予は、あなたの就職活動の質を格段に高め、最終的な納得度に大きく貢献する可能性を秘めています。

ここでは、早期選考を受けないことで得られる具体的な3つのメリットについて、一つひとつ詳しく解説していきます。

このメリットを理解すれば、「受けない」という選択に自信を持てるようになるはずです。

- メリット①:自己分析・業界研究にじっくり時間をかけられる

- メリット②:学業やガクチカに集中し、自己PRの質を高められる

- メリット③:視野を広く持って、自分に合った企業を見つけられる

メリット①:自己分析・業界研究にじっくり時間をかけられる

早期選考を受けない最大のメリットは、就職活動の根幹である「自己分析」と「業界・企業研究」に十分な時間を確保できることです。

早期選考に臨む学生は、限られた時間の中でエントリーシートの作成や面接対策に追われ、これらの本質的な準備がおろそかになりがちです。

しかし、就職活動は、自分という人間を深く理解し、世の中にどのような活躍の場があるのかを知ることから始まります。

これまでどんな経験をし、何に喜びを感じ、何を大切にしてきたのか。

自分の強みや弱みは何か。

これらを深く掘り下げることで、初めて自分の軸が見えてきます。

さらに、その軸をもとに様々な業界や企業をフラットな視点で見つめ直し、社会の構造や企業の役割を理解する時間も十分に取れます。

この丁寧な準備期間が、本選考で説得力のある自己PRや志望動機を語るための揺るぎない土台となるのです。

焦って付け焼き刃の対策をするのではなく、じっくりと自分と社会に向き合う。

この時間こそが、納得のいくキャリア選択への一番の近道と言えるでしょう。

メリット②:学業やガクチカに集中し、自己PRの質を高められる

早期選考の時期は、大学の授業やゼミ、研究などが本格化する時期と重なります。

また、部活動やサークル活動、アルバイト、留学など、学生時代にしかできない貴重な経験に打ち込んでいる人も多いでしょう。

早期選考を受けないという選択は、これらの「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」に最後まで全力で集中できるという大きなメリットをもたらします。

就職活動のために学業や課外活動が中途半端になってしまっては、本末転倒です。

むしろ、目の前の活動に真摯に取り組み、そこで得た学びや成果を深めることこそが、結果的に自己PRの質を格段に高めることに繋がります。

例えば、研究で粘り強く課題に取り組んだ経験や、チームで目標を達成した経験は、あなたの強みや人柄を伝える最高の素材となります。

中途半端なエピソードを数多く並べるよりも、一つの経験をとことん深掘りし、そこから得た学びを自分の言葉で語れることの方が、採用担当者の心には遥かに響くのです。

学生の本分を全うし、胸を張って語れる経験を最後まで磨き上げる。

それが、本選考でライバルと差をつける強力な武器となります。

メリット③:視野を広く持って、自分に合った企業を見つけられる

早期選考に集中すると、どうしてもその時点で知っている企業や、インターンシップに参加した企業にばかり目が行きがちになり、知らず知らずのうちに視野が狭くなってしまうことがあります。

世の中には、あなたの知らない優良企業や、自分の価値観にぴったり合う企業が星の数ほど存在します。

早期選考を受けないことで得られる時間的な余裕は、こうした未知の企業と出会うための探索期間として非常に有効です。

合同説明会や業界研究セミナーに幅広く参加したり、少しでも興味を持った企業のホームページをじっくり読み込んだり、OB・OG訪問を通じて社会人の生の声を聞いたりすることで、これまで見えていなかった選択肢が次々と現れてきます。

最初は「絶対にこの業界」と固く信じていたとしても、様々な情報に触れる中で、より自分の興味や適性に合った別のフィールドが見つかることも少なくありません。

焦って選択肢を狭めるのではなく、本選考が本格化するギリギリまで可能性の扉を開いておくこと。

それが、心から「この会社に入社してよかった」と思える、運命の一社との出会いを引き寄せる鍵となるのです。

【早期選考を受けないのはアリ】デメリットも知っておこう!早期選考を受けない場合の注意点

ここまで、早期選考を受けないことのメリットを強調してきましたが、もちろん物事には表と裏があります。

戦略的に「受けない」という選択をする上で、その決断に伴うデメリットや注意点を事前にしっかりと理解しておくことは非常に重要です。

リスクを正しく認識し、それに対する備えをすることで、初めてその戦略は実効性のあるものになります。

何も知らずにただ本選考を待っているだけでは、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性も否定できません。

ここでは、早期選考を受けない場合に起こりうる3つの主なデメリットを具体的に解説します。

これらの注意点を頭に入れた上で、それでも「受けない」という選択をするのか、あるいは一部だけ受けてみるのか、自分自身の就職活動の進め方を改めて考えてみましょう。

- デメリット①:人気企業の採用枠が少なくなる可能性がある

- デメリット②:面接など実践経験を積む機会が減る

- デメリット③:周囲の内定報告に焦りを感じやすい

デメリット①:人気企業の採用枠が少なくなる可能性がある

早期選考を受けない場合の最も大きなデメリットとして考えられるのが、人気企業の採用枠が本選考の時点では少なくなっている可能性があることです。

特に、インターンシップ経由の採用を積極的に行っている企業では、採用予定数のかなりの割合を早期選考で充足させてしまうケースがあります。

そうなると、本選考の門は非常に狭き門となり、通常よりも高い倍率の中で戦わなければならなくなります。

例えば、ある企業が100人を採用する計画だったとして、早期選考で既に70人の内々定者を出していた場合、本選考で採用されるのは残りの30人のみです。

もちろん、すべての企業がそうであるわけではありませんし、本選考でも十分な採用枠を残している企業も多く存在します。

しかし、どうしても入社したいと熱望する第一志望群の企業が、早期選考を活発に行っている場合は注意が必要です。

企業の採用ホームページや就活サイトで過去の採用実績や選考フローを確認し、志望企業の採用動向をある程度把握しておくことが、リスク管理の観点から重要になるでしょう。

デメリット②:面接など実践経験を積む機会が減る

就職活動における面接は、知識だけでなく「慣れ」も非常に重要な要素です。

早期選考は、本命企業の選考に臨む前の「腕試し」として、面接の場に慣れたり、自分の受け答えの課題を見つけたりする絶好の機会となり得ます。

早期選考を受けないという選択は、この貴重な実践経験を積む機会を自ら手放すことを意味します。

自己分析や企業研究をどれだけ入念に行っても、いざ面接官を前にすると緊張してうまく話せなかったり、想定外の質問に言葉が詰まってしまったりすることはよくあることです。

周りの学生が早期選考を通じて着実に面接スキルを向上させていく中で、自分だけがぶっつけ本番で本選考に臨むとなると、どうしても経験値の差が出てしまう可能性があります。

このデメリットを補うためには、キャリアセンターが実施する模擬面接に積極的に参加したり、友人同士で面接練習をしたり、OB・OG訪問の場でフィードバックをもらったりするなど、意識的に実践的なアウトプットの場を設ける努力が必要不可欠です。

デメリット③:周囲の内定報告に焦りを感じやすい

精神的な側面でのデメリットも無視できません。

大学3年生の秋から冬、そして年が明ける頃になると、SNSや友人との会話の中で「内定をもらった」という報告を耳にする機会が徐々に増えてきます。

自分自身が「今は準備期間」と割り切っていても、周りが次々と就職活動を終えていく状況を目の当たりにすると、「自分だけが取り残されているのではないか」という焦りや不安を感じてしまうのは、ごく自然なことです。

特に、仲の良い友人が自分より先に内定を獲得すると、祝福したい気持ちとは裏腹に、複雑な心境になってしまうこともあるでしょう。

こうした周囲との比較から生まれる焦りは、冷静な判断力を鈍らせ、本来の自分のペースを乱す原因になりかねません。

「人は人、自分は自分」と強く心に言い聞かせ、自分の選択と計画に自信を持つという強い意志が求められます。

あらかじめ「春先までは内定がなくても当たり前」という心構えをしておき、周りの状況に一喜一憂しないメンタルの強さを保つことが、この時期を乗り越える上で非常に重要になります。

【早期選考を受けないのはアリ】早期選考を受けなくても大丈夫な学生の特徴

早期選考を受けないことのメリットとデメリットを理解した上で、次に気になるのは「自分は果たして受けなくても大丈夫なタイプなのだろうか?」ということではないでしょうか。

周りが進んでいるように見えると、どうしても不安になってしまいますが、全ての学生が同じ道を歩む必要は全くありません。

むしろ、自分の状況や考え方に合わせて就職活動の進め方をカスタマイズすることこそが、納得のいく結果への近道です。

ここでは、特に「早期選考を焦って受ける必要はない」と言える学生の3つの特徴について具体的に解説していきます。

もしあなたがこれらの特徴に当てはまるのであれば、自信を持って自分のペースで準備を進めて大丈夫です。

周りに流されず、自分自身の就職活動の軸をしっかりと見つめ直すきっかけにしてください。

- 志望業界や企業がまだ明確に定まっていない学生

- 学業や部活動、留学など学生時代にしかできないことに集中したい学生

- 自分のペースで納得感のある就職活動を進めたい学生

志望業界や企業がまだ明確に定まっていない学生

現時点で「絶対にこの業界に行きたい」「この企業でなければならない」という強い希望がまだ固まっていない学生は、焦って早期選考を受ける必要は全くありません。

むしろ、そのような状態で選考に進んでしまうのは得策とは言えません。

なぜなら、志望動機が曖昧なままでは、エントリーシートや面接で熱意を伝えることが難しく、採用担当者にもその中途半端さが見透かされてしまうからです。

貴重な時間を割いて選考対策をするよりも、まずは視野を広げ、様々な業界や企業について知る時間に充てるべきです。

世の中にはどのような仕事があり、それぞれが社会とどう関わっているのか。

自分はどのような環境で、どんな人々と共に、何を成し遂げたいのか。

こうした問いにじっくりと向き合う時間を持つことで、初めて心から「ここで働きたい」と思える場所が見つかるのです。

本選考が始まる春までの期間を、自分の可能性を模索する貴重なモラトリアム期間と捉え、悔いのないよう情報収集と自己分析に励みましょう。

その結果、見つけた確固たる軸こそが、本選考を勝ち抜く最強の武器となります。

志望業界が未定なのは、多くの可能性が残されている証拠であり、焦る必要は全くありません。合同説明会への参加や大学のキャリアセンター活用、OB/OG訪問で視野を広げましょう。様々な社会人と話すことで、自分のやりたいことが明確になります。この期間の行動が、本選考での説得力ある志望動機に繋がりますよ。

学業や部活動、留学など学生時代にしかできないことに集中したい学生

大学生活は、就職活動のためだけにあるわけではありません。

専門分野の研究を深めること、部活動の最後の大会で有終の美を飾ること、あるいは海外に渡って異なる文化の中で自分を試すこと。

これらはすべて、社会人になってからは決して経験できない、学生時代ならではの貴重な時間です。

もしあなたが、今まさにそうした「人生の財産」となるような経験に打ち込んでいるのであれば、無理に早期選考に時間を割く必要はありません。

むしろ、その活動を最後までやり遂げることを最優先すべきです。

なぜなら、何かに夢中になって努力した経験、困難を乗り越えた経験、仲間と協力して何かを成し遂げた経験は、それ自体があなたという人間を成長させ、非常に魅力的なアピールポイントになるからです。

面接官は、単に器用な学生を求めているわけではありません。

一つのことに真摯に向き合い、高い熱量を持って取り組める人材を求めているのです。

中途半端に就職活動に手を出すのではなく、まずは目の前のことに全力を注ぎましょう。

そこで得た充実感と確かな経験は、本選考の場で誰にも真似できない、あなただけの輝きを放つはずです。

自分のペースで納得感のある就職活動を進めたい学生

就職活動は、他人と競争するレースであると同時に、自分自身のキャリアと向き合うための大切なプロセスでもあります。

「周りがやっているから」「早く内定がないと不安だから」といった理由で、自分の気持ちに蓋をして活動を進めてしまうと、たとえ内定を得たとしても、そこに本当の納得感は生まれません。

将来、何十年と働くことになるかもしれない職場を決める、人生の大きな岐路です。

だからこそ、周りのペースに惑わされることなく、自分自身が「これでいい」と心から思えるまで、じっくりと考え、行動することが何よりも重要になります。

自己分析に時間をかけたい、もっと多くの社会人の話を聞いてみたい、ギリギリまで自分の可能性を試したい。

そうした自分の内なる声に耳を傾け、一つひとつのステップを丁寧に進めていきたいと考えている学生は、早期選考という選択肢に固執する必要はありません。

自分の決断に責任を持ち、納得感を大切にしながらマイペースで進める。

その主体的な姿勢こそが、自分らしいキャリアを築くための第一歩となるのです。

【早期選考を受けないのはアリ】本選考までの必勝ロードマップ

「早期選考は受けない」と決めたからといって、春の本選考開始まで何もしなくていいわけではありません。

むしろ、この準備期間をいかに計画的かつ有効に使えるかが、本選考での成功を大きく左右します。

周りが選考に追われている時間を、あなたは着実なレベルアップのために使うことができるのです。

闇雲に行動するのではなく、時期ごとにやるべきことを明確にし、マイルストーンを設定することで、着実に、そして効率的に準備を進めることが可能になります。

ここでは、大学3年生の夏から本選考がスタートする春までの期間を4つに分け、それぞれの時期で取り組むべき具体的なアクションプランを「必勝ロードマップ」としてご紹介します。

このロードマップを参考に、自分だけの就職活動計画を立ててみましょう。

- 夏(大学3年 6月〜9月):基礎固めの時期

- 秋(大学3年 10月〜12月):視野を広げる時期

- 冬(大学3年 1月〜2月):実践準備の時期

- 春(大学3年 3月〜):本選考スタート

夏(大学3年 6月〜9月):基礎固めの時期

大学3年生の夏は、就職活動の準備における「基礎工事」の時期と位置づけましょう。

ここでどれだけ強固な土台を築けるかが、後の活動すべてに影響します。

多くの学生が就職活動を意識し始めるこの時期に、まず取り組むべきは「社会を知ること」と「自分を知ること」です。

まだ志望業界が固まっていなくても全く問題ありません。

まずは広く浅く、様々な世界に触れてみることが重要です。

この時期の行動が、秋以降の活動の質を決定づけると言っても過言ではありません。

焦る必要はありませんが、意識的に就職活動の第一歩を踏み出す、極めて重要な期間です。

- サマーインターンシップで社会や業界を知る

- 自己分析とガクチカの深掘り

サマーインターンシップで社会や業界を知る

サマーインターンシップは、早期選考に繋がるものばかりではありません。

1日から数日間で開催される短期のインターンシップは、社会や特定の業界の雰囲気を肌で感じる絶好の機会です。

この段階では、選考を意識しすぎる必要はありません。

純粋な興味や関心から、少しでも面白そうだと感じた企業のプログラムに積極的に参加してみましょう。

実際に社員の方と話したり、グループワークを通じて仕事の一端を体験したりすることで、ホームページを眺めているだけでは決して得られないリアルな情報を得ることができます。

様々な業界のインターンシップに参加することで、それぞれの業界の文化や働き方の違いを比較検討でき、自分の興味の方向性を探る上で大きなヒントになるはずです。

自己分析とガクチカの深掘り

インターンシップで社会に触れると同時に、自分自身の内面にも深く向き合う時間を作りましょう。

まずは、大学入学から現在までの経験を時系列で書き出し、それぞれの出来事で何を感じ、何を考え、どう行動したのかを振り返ることから始めます。

楽しかったこと、悔しかったこと、頑張ったこと、その一つひとつに今のあなたを形作ったヒントが隠されています。

特に「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」については、「なぜそれに取り組んだのか」「目標は何だったのか」「どんな壁があり、どう乗り越えたのか」「その経験から何を学んだのか」という5つの視点で深掘りしてみましょう。

この自己分析を通じて見えてきた自分の強みや価値観が、今後の企業選びの軸となっていきます。

夏の時期は選考本番ではありませんので、結果を恐れず様々なインターンに挑戦してください。自己分析は一人で抱え込まず、友人や家族に自分の長所を聞く「他己分析」も行うと有効です。客観的な視点を知ることで、自分では気づかなかった強みが見つかります。この夏の経験が、秋以降の自信に繋がりますよ。

以下の記事では9月の就活について詳しく解説しています。

ぜひ参考にしてみてください。

秋(大学3年 10月〜12月):視野を広げる時期

夏に築いた基礎の上に、さらに知識と経験を積み重ね、本格的に視野を広げていくのが秋のシーズンです。

サマーインターンシップでの経験や自己分析を通じて、少しずつ自分の興味の方向性が見えてくる時期かもしれません。

この時期は、その興味をさらに深掘りすると同時に、まだ知らない世界にも積極的に目を向けていくことが重要です。

夏にインプットした情報を整理し、次のアクションに繋げていく、いわば「探索と発見」のフェーズです。

ここでどれだけ多くの選択肢に触れられるかが、後の企業選びの幅を広げることに繋がります。

- 秋冬インターンシップに参加する

- OB・OG訪問を始める

- 業界・企業研究を本格化させる

秋冬インターンシップに参加する

サマーインターンシップに参加できなかった人や、夏とは違う業界を見てみたい人は、秋冬インターンシップにぜひ参加しましょう。

秋冬インターンシップは、夏に比べてより実践的な内容であったり、特定の職種に特化したプログラムであったりすることが多いのが特徴です。

夏に感じた興味や疑問を確かめる場として活用するのも良いでしょう。

また、この時期になると、参加者が本選考を意識し始めているため、夏のインターンシップとは異なる緊張感の中で、他の学生のレベルを知る良い機会にもなります。

様々な企業のインターンシップに参加することで、比較検討の材料が増え、より自分に合った企業文化を見極める力が養われます。

OB・OG訪問を始める

業界や企業への理解を深める上で、最も有効な手段の一つがOB・OG訪問です。

実際にその企業で働く先輩社員から聞く話は、説明会やパンフレットでは得られないリアルな情報に満ちています。

仕事のやりがいや大変なこと、社内の雰囲気、キャリアパスなど、気になることを直接質問できる貴重な機会です。

大学のキャリアセンターや、ゼミ・研究室の繋がり、OB・OG訪問専用のアプリなどを活用して、積極的にアポイントを取りましょう。

最初は緊張するかもしれませんが、多くの社会人は後輩のために快く時間を割いてくれます。

複数の企業の、様々な年代の先輩の話を聞くことで、自分の働く姿をより具体的にイメージできるようになるはずです。

業界・企業研究を本格化させる

インターンシップやOB・OG訪問で得た一次情報をもとに、業界・企業研究を本格化させましょう。

業界研究では、その業界全体の市場規模や成長性、ビジネスモデル、主要な企業などを調べます。

「業界地図」などの書籍を活用するのも有効です。

企業研究では、企業のホームページや採用サイトはもちろん、中期経営計画やIR情報(株主・投資家向け情報)にも目を通してみましょう。

少し難しく感じるかもしれませんが、そこには企業の将来のビジョンや戦略が詰まっており、「なぜその企業なのか」を語る上で非常に強力な根拠となります。

競合他社と比較して、その企業ならではの強みや特徴は何かを自分なりに分析することが重要です。

夏にあまり活動できなかった人も、秋からが本番ですので焦らず行動しましょう。OB・OG訪問では「入社前後のギャップ」や「仕事のやりがい」など、具体的な質問を準備すると学びが深まります。IR情報の分析が難しくても、企業の将来性を考える習慣をつけることが大切です。この時期の行動量が、選択肢の広さに直結しますよ。

冬(大学3年 1月〜2月):実践準備の時期

春からの本選考開始を目前に控えた冬の時期は、これまでにインプットしてきた知識や経験を、選考で通用する形にアウトプットしていく「実践準備」の期間です。

自己分析や業界研究で固めた自分の考えを、エントリーシート(ES)という文章に落とし込み、面接という対話形式で伝えられるように、具体的なトレーニングを積んでいきます。

この時期の準備の質が、本選考の序盤戦をスムーズに突破できるかどうかを決定づけます。

これまでじっくりと準備を進めてきたあなただからこそ、ここで一気に他の学生に差をつけることができるのです。

- ES(エントリーシート)の完成度を高める

- Webテスト・SPI対策を徹底する

- 面接練習を始める

ES(エントリーシート)の完成度を高める

これまでの自己分析で深掘りしてきた「ガクチカ」や「自己PR」、企業研究を通じて考えた「志望動機」などを、実際にエントリーシートの設問に合わせて書いてみましょう。

最初はうまく書けなくても構いません。

何度も書き直し、推敲を重ねることで、文章は洗練されていきます。

重要なのは、ただ事実を羅列するのではなく、あなた自身の考えや人柄が伝わるように書くことです。

書いたESは、大学のキャリアセンターの職員や、OB・OG、信頼できる友人など、第三者に見せてフィードバックをもらいましょう。

自分では気づかなかった改善点が見つかり、客観的で分かりやすい文章へとブラッシュアップすることができます。

Webテスト・SPI対策を徹底する

多くの企業が選考の初期段階で導入しているのが、WebテストやSPIといった適性検査です。

ここで基準点に達しないと、面接に進むことすらできません。

内容は、言語(国語)、非言語(数学)、性格検査が一般的で、対策本やアプリなどを使って問題形式に慣れておくことが不可欠です。

特に非言語分野は、公式を覚えたり、素早く計算したりする練習を繰り返すことで、着実にスコアを伸ばすことができます。

本番で焦らないためにも、時間を計って模擬試験を何度も解き、自分の苦手分野を把握して集中的に克服しておきましょう。

毎日少しずつでも継続して対策することが、本番での高得点に繋がります。

面接練習を始める

エントリーシートの内容を、今度は自分の言葉でよどみなく話せるように、面接練習を始めましょう。

まずは、「自己紹介をしてください」「学生時代に最も力を入れたことは何ですか?」といった頻出の質問に対して、1分程度で話す練習から始めます。

話す内容を丸暗記するのではなく、要点を押さえて、自分の言葉で自然に話せるようにすることが大切です。

スマートフォンで自分が話している姿を録画してみると、表情や声のトーン、話す速さなど、客観的に自分の癖を把握できます。

キャリアセンターの模擬面接や、友人との練習も積極的に活用し、人前で話すことに慣れておきましょう。

多くの準備に焦るかもしれませんが、一つひとつ着実に進めれば大丈夫です。特に面接練習では、企業のIR情報などを読み込み、質の高い「逆質問」を準備すると、熱意が伝わりやすくなります。完璧を目指す必要はありません。この時期の地道な努力が、自信を持って本番に臨むための最大の武器になりますよ。

春(大学3年 3月〜):本選考スタート

いよいよ、これまで準備してきたことの成果を発揮する本選考のシーズンが到来します。

3月になると、多くの企業が会社説明会を開始し、エントリーの受付も本格化します。

早期選考組がすでに内定を持っている中でスタートすることになりますが、焦る必要は全くありません。

あなたは、この日のためにじっくりと時間をかけて準備を進めてきました。

その土台があるからこそ、自信を持って選考に臨むことができるのです。

ここからは、これまで蓄積してきたものを武器に、積極的に行動していくフェーズです。

- 説明会への参加とエントリー

- 本選考の面接に臨む

説明会への参加とエントリー

企業の採用情報が正式に公開されたら、興味のある企業の説明会に積極的に参加しましょう。

オンライン開催も多いですが、可能であれば対面の説明会にも足を運び、企業の雰囲気や社員の方々の人柄を直接感じることをお勧めします。

説明会は、企業の情報を得るだけでなく、人事担当者に自分の顔と名前を覚えてもらうチャンスでもあります。

質疑応答の時間には、事前に調べてきたことを踏まえた鋭い質問をすることで、熱意をアピールできます。

そして、本当に入社したいと思える企業が見つかったら、自信を持ってエントリーしましょう。

これまでの準備期間で、エントリーシートの質は十分に高まっているはずです。

本選考の面接に臨む

書類選考を通過すれば、いよいよ面接です。

集団面接、個人面接、グループディスカッションなど、形式は様々ですが、基本は「対話」です。

面接官の質問の意図を正確に汲み取り、これまでの自己分析や企業研究で培った自分の言葉で、誠実に、そして熱意を持って答えましょう。

緊張するのは当たり前です。

完璧に話すことよりも、多少言葉に詰まっても、一生懸命に自分の考えを伝えようとする姿勢の方が大切です。

面接は、企業があなたを評価する場であると同時に、あなたが企業を見極める場でもあります。

対等な立場で、自分らしく臨むことを心がけてください。

あなたのこれまでの努力は、決して裏切りません。

いよいよ本番ですね。周りに内定者が出始めても、あなたのペースを崩さないでください。面接後は合否に関わらず、必ず質問内容や自身の回答を振り返り次に活かしましょう。思うような結果が出なくても、それは相性の問題です。一つ一つの経験を糧に成長し、あなたに合う最高の企業との出会いを見つけてください。

【早期選考を受けないのはアリ】本選考で成功するためのポイント

早期選考を受けずにじっくりと準備を進めてきたあなたが、いざ本選考の舞台でライバルたちと渡り合うとき、どのような点を意識すれば、その努力を最大限に成果へと結びつけることができるのでしょうか。

ただ時間をかけたというだけでは、アドバンテージにはなりません。

その時間を使って、どれだけ思考を深め、自分という人間と志望する企業への理解度を高められたかが問われます。

ここでは、あなたが本選考で成功を収めるために、特に重要となる3つのポイントを解説します。

これらのポイントを意識することで、あなたの自己PRや志望動機は、他の就活生とは一線を画す、深みと説得力を持つものになるでしょう。

- インターンシップ参加経験を言語化する

- 「なぜその企業なのか」を誰よりも深く考える

- キャリアプランを明確に描く

インターンシップ参加経験を言語化する

夏や秋のインターンシップに参加した経験は、それだけではアピール材料として不十分です。

重要なのは、その経験を通じて「何を学び、どう成長したのか」を自分の言葉で具体的に説明できることです。

これを「経験の言語化」と呼びます。

例えば、「グループワークでリーダーシップを発揮しました」とだけ言うのではなく、「意見が対立した際に、双方の意見の共通点を見つけ出して議論を前に進め、最終的にチームの合意形成に貢献しました」というように、具体的な状況と自分の行動、そしてその結果までをセットで語れるように準備しましょう。

さらに、その経験から得た学びが、入社後どのように活かせると考えているのかまで言及できれば、単なる経験談ではなく、未来へのポテンシャルを示す強力なアピールとなります。

時間をかけて準備してきたからこそ、一つひとつの経験を深く振り返り、その価値を最大限に引き出す言語化作業に力を入れてください。

「なぜその企業なのか」を誰よりも深く考える

多くの就活生がつまずくのが、「なぜ同業他社ではなく、うちの会社なのですか?」という質問です。

この問いに説得力を持って答えるためには、企業研究の深さが問われます。

時間をかけて準備してきたあなたは、企業のホームページに書かれているような表面的な情報だけでなく、中期経営計画や社長のインタビュー記事、IR情報などを読み込み、その企業の事業戦略や将来のビジョン、そして社会における独自の価値まで理解を深めているはずです。

その上で、「企業の〇〇という理念に共感した」というレベルに留まらず、「貴社の〇〇という事業が社会の△△という課題を解決する可能性を秘めている点に魅力を感じ、私の□□という強みを活かして貢献したい」というように、自分自身の価値観や強みと、企業の特性を具体的に結びつけて語ることが重要です。

誰よりも深く企業を理解し、自分ごととしてその企業の未来を考えている。

その熱量が伝わったとき、あなたの志望動機は採用担当者の心を強く動かすでしょう。

キャリアプランを明確に描く

採用担当者は、あなたが自社に入社して、将来どのように成長し、活躍してくれるのかという未来の姿を見ています。

そのため、「入社後に何を成し遂げたいか」というキャリアプランを明確に描けているかは、非常に重要な評価ポイントとなります。

これもまた、じっくりと自己分析と企業研究に時間をかけたあなただからこそ、より解像度高く語れるテーマのはずです。

例えば、「入社後はまず〇〇の部署で専門性を磨き、将来的にはその知見を活かして△△のような新規事業の立ち上げに挑戦したい」というように、短期的・中長期的な視点で、具体的な目標を語れるように準備しましょう。

そのキャリアプランが、企業の事業展開や人材育成の方針と合致していれば、より一層説得力が増します。

自分のやりたいことと、会社が提供できる環境がマッチしていることを示すことで、「この学生は入社後も高いモチベーションで長く活躍してくれそうだ」という期待感を抱かせることができるのです。

以下の記事では早期選考と本選考の違いについて詳しく解説しています。

ぜひ参考にしてみてください。

まとめ

今回は、早期選考を受けないという選択肢について、そのメリット・デメリットから、本選考で成功するための具体的なロードマップまで詳しく解説してきました。

周囲が早期選考で盛り上がっていると、どうしても焦りや不安を感じてしまうものですが、就職活動の成功は、内定の速さで決まるわけではありません。

大切なのは、自分自身のペースでじっくりと準備を進め、最終的に心から納得できる一社と出会うことです。

あえて早期選考を受けないという選択は、自己分析や業界研究に時間をかけ、学生時代にしかできない経験に打ち込むことで、人間的な深みと説得力を増すための有効な戦略です。

もちろん、人気企業の採用枠が減る可能性や、実践経験の機会が少なくなるというデメリットも存在します。

しかし、それらのリスクを理解した上で、計画的に準備を進めれば、本選考で十分に戦い抜く力は身につきます。

この記事で紹介したロードマップを参考に、自分だけの就職活動プランを立ててみてください。

そして、本選考では、時間をかけて考え抜いたあなただけの言葉で、熱意を伝えてください。

周りと比べる必要はありません。

あなたの就職活動は、あなたのものです。

自信を持って、自分らしい一歩を踏み出してください。

応援しています。

明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

_720x480.webp)

_720x480.webp)

柴田貴司

(就活市場監修者/新卒リクルーティング本部幹部)

柴田貴司

(就活市場監修者)

本選考に集中する戦略は非常に有効です。現時点で出遅れたと感じる必要は全くありません。3月からの本選考をのみを行う企業もあります。この時間を活用し、自己分析を深めたり、具体的なエピソードを整理したりすることで、面接での説得力は格段に増します。自分のペースを信じて、着実に準備を進めていきましょう。